各位老铁们好,相信很多人对竭泽而渔这个成语故事中的主人公是谁都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于竭泽而渔这个成语故事中的主人公是谁以及竭泽而渔这个成语故事中的主人公是谁写的的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

晋文公的成语故事

【人莫予毒】 城濮之战后,晋文公听说楚将子玉自杀的消息后,喜笑颜开,说:莫予毒也已!意思是再没有敌国能伤害自己了。现在意思为谁也不能把我怎么样。

晋文公的成语故事是志在四方。典故出处:《左传》载:重耳及齐,桓公厚礼,以宗女姜氏妻之,重耳安。从者以为不可。与姜氏合谋。酒醉离齐。而谓公子曰:子有四方之志。后多用来比喻英雄豪杰的志向。故事:晋公子重耳一行,逃到齐国之后,齐桓公给予了极高的礼遇。

关于晋文公的成语有很多,其中包括行将就木、退避三舍以及竭泽而渔等等。其中行将就木这个成语的故事典故是重耳尚且还是公子身份的时候,因为骊姬的陷害被迫逃离齐国。当时重耳逃到了其母亲的国家狄国,在此避难期间他娶了一位名叫季隗的女子。

晋文公有关的成语故事:第一部分内容 春秋时,秦晋联姻,见诸史籍记载的有三次。最初,是晋献公将其长女嫁于秦穆公。史书上谓伯姬,伯为长女也。伯姬为齐姜所生,嫁于穆公为夫人后,曰穆姬,这是随其夫之谥而更的名。按照《春秋三传》上讲,嫁女之名随不随夫是有讲究的。

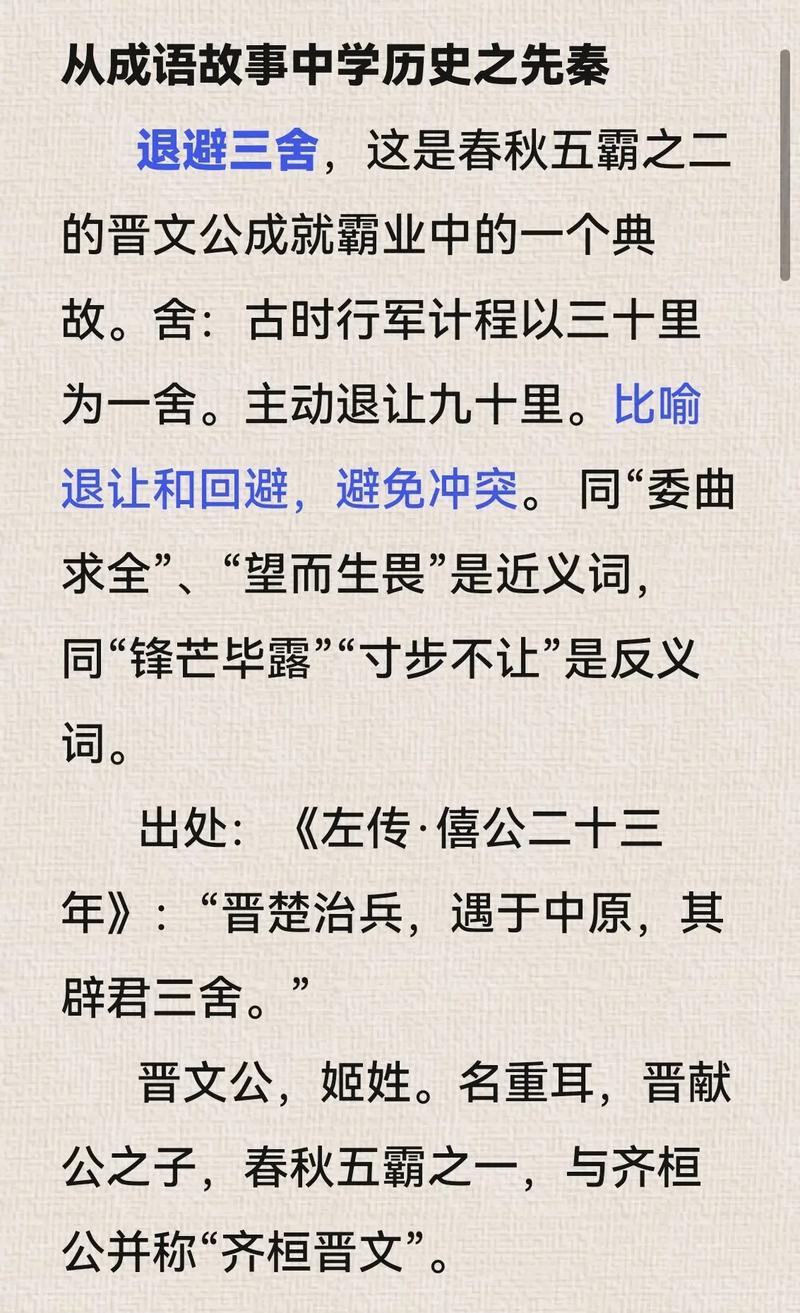

退避三舍这个成语是出自春秋战国时期,是当时晋国的国君晋文公对楚王的承诺,晋文公承诺晋国与楚国发生战争的时候,晋国军队愿意主动后退九十里地,现如今我们常用这个成语来表达回避、退让的意思。

退避三舍故事梗概如下:晋公子重耳(晋文公)逃亡在楚国时,楚王问他将来怎样报答自己。重耳说,如果将来晋楚交兵,“退避三舍”。后来晋楚在城濮交战,晋文公遵守诺言,把军队撤九十里。退避三舍成语典故精选片段:出自《左传·僖公二十八年》。楚军一进军,晋文公立刻命令往后撤。

竭泽而渔这个成语,比喻目光短浅,只为了追求一时的利益,而不顾长远的...

〖壹〗、竭泽而渔,汉语成语,读音是jiézééryú,意思是排尽湖中或池中的水来捕鱼。比喻目光短浅,只顾眼前利益,不顾长远打算。出自《吕氏春秋·义赏》。原文:竭泽而渔,岂不获得?而来年无鱼;焚薮(sǒu)而田,岂不获得?而来年无兽。诈伪之道,虽今偷可,后将无复,非长术也。

〖贰〗、竭泽而渔的意思是排尽湖中或池中的水来捕鱼。比喻目光短浅,只顾眼前利益 ,不顾长远打算。竭泽而渔(拼音:jié zé ér yú)是一个成语,最早出自于秦·吕不韦《吕氏春秋·义赏》。竭泽而渔指把池塘里的水抽干了捉鱼;比喻做事只顾眼前的利益,丝毫不为以后打算。

〖叁〗、涸泽而渔意思是排尽湖中或池中的水捕鱼。比喻获取利益只顾眼前,不作长远打算。出自《淮南子·难一》。竭泽而渔意思是排尽湖中或池中的水来捕鱼。比喻目光短浅,只顾眼前利益,不顾长远打算。出自《吕氏春秋·义赏》。

雍季是哪个成语故事中的人物

雍季是春秋时期晋国大臣,故事竭泽而渔的主要人物。《吕氏春秋·孝行览》的《首时篇》有一段有关“竭泽而渔”这句成语的故事。说是的晋文公在“城濮之战”中的事情:晋文公亲率军队同楚军大战于城濮(在当时卫国境内,今山东濮县南)。这次战争,晋国大胜,晋文公从此奠定了霸主的地位。

雍季是春秋时期晋国大臣,故事竭泽而渔的主要人物。 狐偃(约前715年~前629年),春秋时晋国的卿。亦称子犯、舅犯、咎犯、臼犯、狐子、狐突之子,晋文公重耳之舅,故又称舅氏。公子重耳(即晋文公)的舅父,亦称舅犯(一作咎犯)。其父狐突,字伯行,为大戎狐氏(今山西交城却波村人)。

春秋时期,晋文公率军在城濮与楚国对峙,他问狐偃如何胜强大的楚军。狐偃献计用欺骗的办法。他又问雍季如何处理,雍季说用欺骗的办法只能是把池水弄干捉鱼,到第二年就没鱼捉了,打仗还是要靠实力。晋文公用狐偃的计策打败了楚军,但在论功行赏时雍季却在狐偃之上。

晋文公又去征求另一个大臣雍季,并把狐偃的话也告诉了他。雍季不大赞成这样做,就打了个比喻说:“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼?焚蔽而田,岂不获得?而明年无兽。诈伪之道,虽今偷可,后将无复,非长术也。

雍季 雍季是春秋时期晋国大臣,故事竭泽而渔的主要人物。 狐偃(约前715年~前629年),春秋时晋国的卿。亦称子犯、舅犯、咎犯、臼犯、狐子、狐突之子,晋文公重耳之舅,故又称舅氏。公子重耳(即晋文公)的舅父,亦称舅犯(一作咎犯)。其父狐突,字伯行,为大戎狐氏(今山西交城却波村人)。

成语典故_竭泽而渔的主人公是谁?竭泽而渔的成语故事

晋文公用狐偃的计策打败了楚军,但在论功行赏时雍季却在狐偃之上。他说:“我们怎么能认为一时之利要比百年大计重要呢?”释“竭” 上文“竭泽而渔”中的“竭”,指“干涸”,这里是使动用法,句意为使池水干涸而捕鱼。又,“地震,山崩川竭”,意为因为地震,山崩塌,河流干涸。

《淮南子·难一》:“先王之法,不涸泽而渔,不焚林而猎。”原文不要弄混就行。

竭泽而渔 《吕氏春秋》载:城濮大战前,晋文公问计于狐偃,曰:繁战之君,不足于诈,君亦诈之。再问赵衰,曰:竭泽而渔,岂不获得,而明年无鱼。文公没有听赵衰之言,却用了狐偃之谋。战后,晋文公封赏功臣,赵衰之功却在狐偃之上。

”竭泽而渔是春秋时期的故事。竭泽而渔是一个汉语成语,读音:jié zé ér yú,语出《吕氏春秋·义赏》:“竭泽而渔,岂不获得,而明年无鱼。”《淮南子·本经训》:“焚林而田,竭泽而渔。”高诱注:“竭泽,漏池也。”意思是排尽湖中或池中的水来捕鱼。

竭泽而渔这个成语的典故讲的是春秋时期,晋国和楚国有一场大战。狐偃向晋文公献一计,但雍季告诫晋文公,狐偃的计策只能偶尔用一次,不是长远之计。 晋文公采纳了大臣狐偃的计策,取得了胜利。 论-功行赏时,雍季的功劳比狐偃的大。

竭泽而渔的意思解释

竭泽而渔的解释[drain the pond to get all the fish] 抽干池水,捉尽 池鱼 。 比喻 目光短浅,缺乏深谋远虑 焚林而田,竭泽而渔。 《淮南子》 详细解释 戽干池水 捕鱼 。后多比喻只图眼前 利益 ,不作长远打算。

竭泽而渔 【拼音】:jié zé ér yú 【解释】:泽:池、湖。掏干了水塘捉鱼。比喻取之不留余地,只图眼前利益,不作长远打算。也形容反动派对人民的残酷剥削。【出处】:战国·卫·吕不韦《吕氏春秋·义赏》:“竭泽而渔,岂不获得,而明年无鱼。

成语名字:竭泽而渔 成语发音:jié zé ér yú 成语解释:竭:弄尽;泽:池塘;渔:捕鱼。比喻做事不留余地;只顾眼前。也比喻残酷榨取。成语出处:战国 吕不韦《吕氏春秋 义赏》:“竭泽而渔,岂不获得,而明年无鱼。

意思是:把湖中或池中的水排尽后捉鱼。 比喻取之不留余地,只顾眼前利益,不顾长远利益。

“竭泽而渔”是历史故事吗

成语“竭泽而渔”来源于历史故事,通过这个故事,告诉人们:不能只顾眼前利益,不作长远打算;而应该从长计议、合理规划。

这场历史上有名的城濮之战,终以楚国的失败,其领兵大将成得臣被迫自杀而告结束。 ·根据这个故事,后来人们引出“竭泽而渔”这个成语,比喻只顾眼前利益,缺乏长远打算,不顾长远利益。

这场历史上有名的城猴之战,终以楚国的失败,其领兵大将成得臣被迫自杀而告结束。 · 根据这个故事,后来人们引出“竭泽而渔”这个成语,比喻只顾眼前利益,缺乏长远打算,不顾长远利益。【相关人物】: 雍季 雍季是春秋时期晋国大臣,故事竭泽而渔的主要人物。 狐偃(约前715年~前629年),春秋时晋国的卿。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~