今天给各位分享兼听则明,偏信则暗这个成语故事的主人公是谁的知识,其中也会对进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

兼听则明,偏听则暗,出自何处

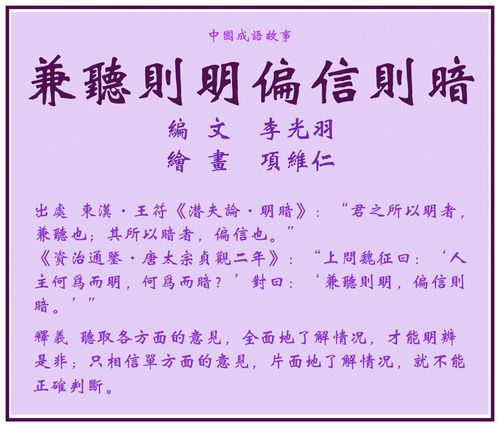

【名师详解】“兼听则明,偏信则暗”这句格言出自《资治通鉴》,《资治通鉴》的写作目的在于给封建统治者提供警示教育,书中多名言警句。

解析:唐太宗贞观二年:“上问魏征日:‘入主何为而明,何为而暗?’对日:‘监听则明。偏信则暗。…出自北宋司马光主编的《资治通鉴》。故本题答案选C。

【答案】:A 借鉴答案:A。解析:“兼听则明,偏听则暗。”出自《新唐书魏征传》。有一次,唐太宗问魏征:“为君何道而明?何失而暗?”魏征回答说:“君所以明,兼听也;所以暗,偏信也。”这段对话,在北宋司马光编纂的《资治通鉴》卷一百九十二中,记载得更详细些。

《新唐书.魏征传》。“兼听则明,偏听则暗”的意思的意思是广泛听取各方面的意见,才能明智通达,出自《新唐书.魏征传》中的一个故事,讲的是唐太宗李世民与魏征的一次对话。唐太宗问魏征:“人主何为而明,何为而暗?”魏征对唐太宗说:“兼听则明,偏听则暗。

【答案】:A 考点文学常识。这句格言出自《资治通鉴·唐纪·太宗贞观二年》,全句是“上问魏征曰:‘人主何以为明,何以为暗?’对曰:‘兼听则明,偏信则暗。’”意思是听取多方面的意见就能了解事情的真实情况,单听信一方面的话,自己就糊涂,事情就弄不清楚。故本题应选取A选项。

【答案】:A “兼听则明,偏信则暗”,这句话出自《资治通鉴》,描述的是李世民与魏征的对话,本题选取A。

“兼听则明,偏信则暗”出自()。

【答案】:A 【考查要点】本题是对文学常识的考查。【名师详解】“兼听则明,偏信则暗”这句格言出自《资治通鉴》,《资治通鉴》的写作目的在于给封建统治者提供警示教育,书中多名言警句。

解析:唐太宗贞观二年:“上问魏征日:‘入主何为而明,何为而暗?’对日:‘监听则明。偏信则暗。…出自北宋司马光主编的《资治通鉴》。故本题答案选C。

【答案】:A “兼听则明,偏信则暗”,这句话出自《资治通鉴》,描述的是李世民与魏征的对话,本题选取A。

【答案】:A 借鉴答案:A。解析:“兼听则明,偏听则暗。”出自《新唐书魏征传》。有一次,唐太宗问魏征:“为君何道而明?何失而暗?”魏征回答说:“君所以明,兼听也;所以暗,偏信也。”这段对话,在北宋司马光编纂的《资治通鉴》卷一百九十二中,记载得更详细些。

【答案】:C 唐太宗贞观二年,“上问魏征曰:‘人主何为而明,何为而暗?’对曰:‘兼听则明,偏信则暗。”’出自北宋司马光主编的《资治通鉴》。故本题答案选C。

【答案】:C 解析:唐太宗贞观二年:“上问魏征日:‘入主何为而明,何为而暗?’对日:‘监听则明。偏信则暗。…出自北宋司马光主编的《资治通鉴》。故本题答案选C。

兼听则明,偏信则暗的故事

古人说“兼听则明,偏信则暗”,看来是一点儿也不错的。2) 兼听则明,偏信则暗,我们应当认真听取各方面的意见。3) 兼听则明,偏信则暗,我们要经常保持清醒的头脑。4) 作为领导干部,应当时刻牢记兼听则明、偏信则暗这句话。

兼听则明偏信则暗成语故事 【成语故事】魏征从小丧失父母,家境贫寒,但喜爱读书,不理家业,曾出家当过道士。后任宰相之职,为唐朝贞观名相。话说玄武门之变以后,唐太宗李世民把他任为谏官之职,并经常引入内廷,询问政事得失。魏征喜逢知己之主,竭诚辅佐,知无不言,言无不尽。

在唐朝盛世,唐太宗李世民深感作为一国之君,明辨是非的重要性。一日,他向贤臣魏征请教如何避免被蒙蔽。魏征睿智地回应:“陛下,若仅听一己之言,犹如闭目塞听,易陷入迷雾。唯有广泛听取各方意见,兼采众长,方能洞悉真相,避免误判。

兼听则明偏信则暗成语故事

〖壹〗、兼听则明偏信则暗的成语故事 篇1 魏征从小丧失父母,家境贫寒,但喜爱读书,不理家业,曾出家当过道士。后任宰相之职,为唐朝贞观名相。话说玄武门之变以后,唐太宗李世民把他任为谏官之职,并经常引入内廷,询问政事得失。魏征喜逢知己之主,竭诚辅佐,知无不言,言无不尽。

〖贰〗、帝舜耳听四面,眼观八方,故共、鲧、驩都不能蒙蔽他。秦二世偏信赵高,在望夷宫被赵高所杀;梁武帝偏信朱异,在台城被软禁饿死;隋炀帝偏信虞世基,死于扬州的彭城阁兵变,所以仁君广泛听取意见,则贵族大臣不敢蒙蔽,下情得以上达。”唐太宗听了,十分赞成。

〖叁〗、兼听则明偏信则暗成语故事 【成语故事】魏征从小丧失父母,家境贫寒,但喜爱读书,不理家业,曾出家当过道士。后任宰相之职,为唐朝贞观名相。话说玄武门之变以后,唐太宗李世民把他任为谏官之职,并经常引入内廷,询问政事得失。魏征喜逢知己之主,竭诚辅佐,知无不言,言无不尽。

《兼听则明,偏信则暗》文言文翻译

〖壹〗、译文:唐太宗问魏徵:“君主怎样能够明辨是非,怎样叫昏庸糊涂?”魏徵“广泛地听取意见就能明辨是非,偏信某个人就会昏庸糊涂。从前帝尧明晰地向下面民众了解情况,所以有苗作恶之事及时掌握。舜帝耳听四面,眼观八方,故共、鲧、欢兜都不能蒙蔽他。

〖贰〗、告诫人们办事要广泛听取意见,不要听信于一人,才能把事情办好。

〖叁〗、“兼听则明,偏信则暗”意思是听取各方面的意见,才能明辨是非;只听一方面的话容易产生片面性。《资治通鉴·唐太宗贞观二年》:“上问魏征曰:‘人主何为而明,何为而暗?’对曰:‘兼听则明,偏信则暗。

〖肆〗、译文:比喻同类的东西常聚在一起,志同道合的人相聚成群,反之就分开。 君子和而不同,小人同而不和。

〖伍〗、原文:宋·欧阳修、宋祁《新唐书·卷一一零·列传第二十二魏徵》太宗谓梁公曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏徵逝,一鉴亡矣。

兼听则明,偏信则暗这个成语故事的主人公是谁

〖壹〗、兼听则明偏信则暗的主人公是魏征。魏征,字玄成,钜鹿郡(一说在今河北省巨鹿县,一说在今河北省馆陶县 )人,唐朝政治家、思想家、文学家和史学家,因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被后人称为“一代名相”。

〖贰〗、在唐朝盛世,唐太宗李世民深感作为一国之君,明辨是非的重要性。一日,他向贤臣魏征请教如何避免被蒙蔽。魏征睿智地回应:“陛下,若仅听一己之言,犹如闭目塞听,易陷入迷雾。唯有广泛听取各方意见,兼采众长,方能洞悉真相,避免误判。

〖叁〗、兼听则明偏信则暗成语故事 【成语故事】魏征从小丧失父母,家境贫寒,但喜爱读书,不理家业,曾出家当过道士。后任宰相之职,为唐朝贞观名相。话说玄武门之变以后,唐太宗李世民把他任为谏官之职,并经常引入内廷,询问政事得失。魏征喜逢知己之主,竭诚辅佐,知无不言,言无不尽。

〖肆〗、也作“兼听则明,偏听则暗”。“兼听则明,偏听则暗。”出自《新唐书·魏征传》。魏征,字玄成,馆陶(今河北馆陶县)人。为唐朝初期的政治活动家和历史学家。唐太宗时,曾任谏议大夫。他学识渊博,并且敢于向皇帝直言谏劝和提出各种建议,在朝廷中威信很高,唐太宗对他也相当尊重。

〖伍〗、兼听则明,偏信则闇 【出处】《新唐书·魏徵传》。 【释义】指要同时听取各方面的意见,才能正确认识事物;只相信单方面的话,必然会犯片面性的错误。 【成语典故】 魏徵是唐初著名的政治家,敢于直言不讳地向唐太宗提意见,而且多被采纳。有一次,唐太宗同魏徵一起讨论治国之道。

兼信则明偏信则暗出处

〖壹〗、【名师详解】“兼听则明,偏信则暗”这句格言出自《资治通鉴》,《资治通鉴》的写作目的在于给封建统治者提供警示教育,书中多名言警句。

〖贰〗、解析:唐太宗贞观二年:“上问魏征日:‘入主何为而明,何为而暗?’对日:‘监听则明。偏信则暗。…出自北宋司马光主编的《资治通鉴》。故本题答案选C。

〖叁〗、【答案】:A 借鉴答案:A。解析:“兼听则明,偏听则暗。”出自《新唐书魏征传》。有一次,唐太宗问魏征:“为君何道而明?何失而暗?”魏征回答说:“君所以明,兼听也;所以暗,偏信也。”这段对话,在北宋司马光编纂的《资治通鉴》卷一百九十二中,记载得更详细些。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~