很多朋友对于成语临池学书的故事和临池学书的典故不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

临池学书讲的是谁的故事

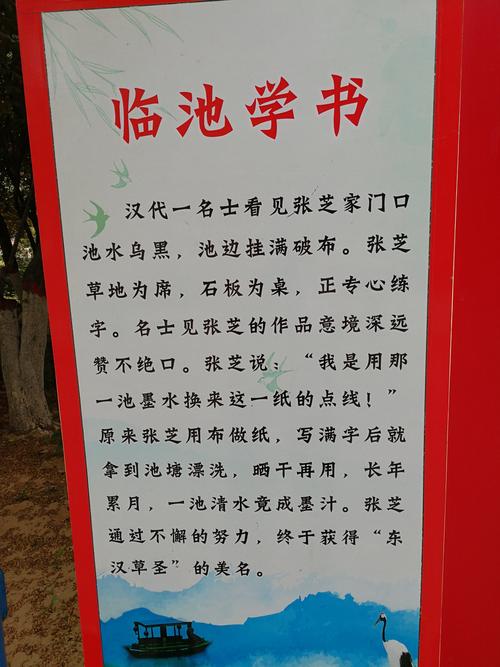

〖壹〗、临池学书指的是张芝。故事:东汉末年,敦煌酒泉这个地方,出了一个爱好书法的少年,名叫张芝。在他家附近有一个池塘,池塘边有一块很大的青石。由于家里贫穷,买不起纸,于是张芝每天早早起来,就以这块大青石为桌子练习书法。时间久了,大青石被他磨得平平的。

〖贰〗、临池学书的故事是张旭在年轻时苦学书法的一个故事。他追求更高深的书法造诣,勤于临摹、苦练技艺。具体可以分为以下几个段落来讲述:初入书法的张旭 张旭是一个富有天赋的年轻人,自幼对书法产生了浓厚的兴趣。他深知要想在书法上有所成就,必须付出比别人更多的努力和时间。

〖叁〗、【成语故事】晋代大书法家王羲之让儿子王献之从小学习练字。经过一段时间的练习,王献之写大字让父亲检查,父亲在字上加上一点成为太,他跑去问母亲,母亲告诉他只有一点才是真功夫。于是王献之守在家里18个大水缸边练习写字。

与书法家的故事有关的成语

〖壹〗、与书法家有关的成语故事:飞鸟惊蛇、临池学书、入木三分、笔走龙蛇、颜筋柳骨等。飞鸟惊蛇 释亚楼是唐代的一位和尚,他长年居住在寺庙中,除了烧香念经外,还特别喜欢练习书法。他深知书法需要长期的磨练,因此总是在深更半夜的时候苦苦练习。随着时间的推移,释亚楼的书法造诣越来越深。

〖贰〗、与书法家故事有关的成语有很多,比如颜筋柳骨、临池学书、笔底龙蛇、铁画银钩、如锥画沙、入木三分、蚕头燕尾等等。颜筋柳骨、蚕头燕尾 这两个成语都和颜真卿、柳公权两位唐代书法家有关。颜真卿的书法用笔肥厚粗拙,显得筋健洒脱;柳公权的书法棱角分明,以骨力遒劲著称。

〖叁〗、飞鸟惊蛇。释亚楼是唐代一位和尚。他久居寺庙,烧香念经。别的和尚空闲时就偷偷下棋睡觉,释亚楼却买了砚墨笔纸练习书法。有时深更半夜,他还在苦苦练习。一年年过去,他写字的功夫越来越深。许多烧香拜佛的人,也来请他写字。他都一一答应。 他的草书,写得尤其飘逸奔放。

〖肆〗、王羲之13岁那年,偶然发现他父亲藏有一本《说笔》的书法书,便偷来阅读。他父亲担心他年幼不能保密家传,答应待他长大之后再传授。没料到,王羲之竟跪下请求父亲允许他现在阅读,他父亲很受感动,终于答应了他的要求。

临池学书的典故是谁的作品临池学书的典故的出处

临池学书(拼音:lín chí xué shū)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·张芝传》。

临池学书这一成语,其典故源自于历史故事,具体可追溯到南朝·宋·范晔所著的《后汉书·张芝传》。成语“临池学书”描述的是东汉时期张芝勤奋学习书法的情景。

典故:王羲之自幼研读书法,他对东汉的大书法家张芝非常崇拜,一有时间就揣摩字体的间架结构和气势,心里想着,手指在衣襟上画着,时间一长,连衣襟都划破了,正因为如此,后人称之为“书圣”。

【出处】尤好草书,学崔、杜之法,家之衣帛,必书而后练。临池学书,水为之黑。《后汉书张芝传》【解释】临:靠近,挨着;池:砚池;书:书法。指刻苦练习书法。

宋·曾巩《墨池记》:“ (王) 羲之尝慕张芝,临池学书,池水尽黑,此为其故迹,岂信然邪?”【今译】 后汉张芝 (字伯英) 为著名书法家,他年轻时勤学苦练,尤擅草书,家中买来的绢帛,必先用于练字而后再染,他在池边研墨习字,池水都被弄黑。

王羲之“临池学书、池水尽黑”的典故

〖壹〗、王羲之立志赶上张芝,游历名山大川同时,努力学习书法,形成了自己的独特风格。他每天写完字后,都会在家门前的池塘里洗刷笔砚,日积月累,池塘水变深黑,人们称之为墨池。 王羲之自小受到家族深厚的书法熏陶,七岁时已显露书才,十二岁时偷阅父亲枕中的《笔论》。

〖贰〗、王羲之立志要达到张芝的境界,于是他边游历名山大川,边努力学习前人的书法,并逐渐形成了自己独特的风格。王羲之每天写完字后,都会在家门前的池塘里清洗笔砚,长时间的积累使得池塘水变得深黑,人们便将这个池塘称为墨池。

〖叁〗、典故:王羲之自幼研读书法,他对东汉的大书法家张芝非常崇拜,一有时间就揣摩字体的间架结构和气势,心里想着,手指在衣襟上画着,时间一长,连衣襟都划破了,正因为如此,后人称之为“书圣”。

〖肆〗、新城之上,有池洼然而方以长,曰王羲之之墨池者,荀伯子《临川记》云也。羲之尝慕张芝临池学书,池水尽黑,此为其故迹,岂信然耶?方羲之之不可强以仕,而尝极东方,出沧海,以娱其意于山水之间,岂有徜徉肆恣而又尝自休于此耶?羲之之书,晚乃善;则其所能,盖亦以精力自致者,非天成也。

临池学书的故事

临池学书指的是张芝。故事:东汉末年,敦煌酒泉这个地方,出了一个爱好书法的少年,名叫张芝。在他家附近有一个池塘,池塘边有一块很大的青石。由于家里贫穷,买不起纸,于是张芝每天早早起来,就以这块大青石为桌子练习书法。时间久了,大青石被他磨得平平的。

【成语故事】晋代大书法家王羲之让儿子王献之从小学习练字。经过一段时间的练习,王献之写大字让父亲检查,父亲在字上加上一点成为太,他跑去问母亲,母亲告诉他只有一点才是真功夫。于是王献之守在家里18个大水缸边练习写字。

典故:王羲之自幼研读书法,他对东汉的大书法家张芝非常崇拜,一有时间就揣摩字体的间架结构和气势,心里想着,手指在衣襟上画着,时间一长,连衣襟都划破了,正因为如此,后人称之为“书圣”。

十个勤学苦读的故事

〖壹〗、苏秦刺股:苏秦因游说秦王失败返乡,受家人冷落,后发奋读书,用锥子刺大腿,血流出疼得他睡意全无,继续读书。后人用“刺股、锥股、握股”形容勤学苦读。 韦编三绝:孔子晚年喜欢研究《周易》,编撰《系辞》《象辞》《说卦》《文言》等作品解说《周易》,由于反复阅读,编联竹简的熟牛皮绳多次断开。

〖贰〗、凿壁偷光 讲的是匡衡,西汉的著名学者匡衡,出身於农民家庭,生活十分贫困。他从小就很渴望读书,可是父母没有能力供他上学,甚至连书本也买不起,匡衡只好向别人借书来看。某天晚上,匡衡很希望在睡前读一读书,但由於家中穷得连灯油也没有,根本没法点灯读书。

〖叁〗、悬梁刺股 东汉的孙敬通过悬梁防止自己打盹,战国的苏秦则用锥子刺大腿保持清醒,他们为求知识,不惜付出巨大努力,克服困倦。 凿壁偷光 西汉匡衡家贫无灯,他白天劳作,夜晚借邻居的灯光,通过凿壁扩大光线,坚持夜读,终成学问大家。

〖肆〗、悬梁刺骨 战国时期,洛阳城有一个人名叫苏秦,为了日后以做大官,他拚命读书。有时读得太疲倦了,免不了要打瞌睡。于是,他想了个办法:拿着一把锥子,瞌睡来了,就刺一下大腿,痛了,也就睡不着了,以便继续读下去。

临池学书的意思是什么

〖壹〗、临: 靠近 ,挨着;池:砚池;书: 书法 。指刻苦 练习 书法。 成语出处: 《后汉书·张芝传》:“尤好 草书 ,学崔、杜之法,家之衣帛,必书而后练。 临池学书 ,水为之黑。” 成语例句: 少不肯 临池学书 ,字丑拙,试 有司 辄不利。

〖贰〗、临池学书,汉语成语,拼音是lín chí xué shū,意思是指刻苦练习书法。 成语出处:《后汉书·张芝传》:“尤好草书,学崔、杜之法,家之衣帛,必书而后练。临池学书,水为之黑。” 成语用法:连动式;作谓语;指刻苦学习书法。

〖叁〗、临池学书可以理解为:在池塘边学习书法,比喻在学习或模仿他人的技巧和方法时,要注重实践和体验。这个成语强调了实践和经验的重要性,只有通过亲身实践和体验,才能够真正掌握知识和技能。临池学书还表达了一种勤奋和坚韧的精神。

〖肆〗、羲之尝慕张芝,临池学书,池水尽墨,此为其故迹。王羲之因为羡慕张芝的书法勤奋学习,常去池边学书法,久之就把池水给染黑了。这个墨池就是他过去学习的痕迹。

〖伍〗、这句话的含义可以有两种解释:一是王羲之自己在池塘边练习书法,另一种可能是张芝在池塘边练习书法。 无论是哪种解释,两人都有在池塘边练习书法的故事。具体是哪种情况,需要根据上下文来判断。 王羲之最为推崇的前辈书法家有两个,分别是钟繇和张芝。

成语临池学书的故事和临池学书的典故的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~