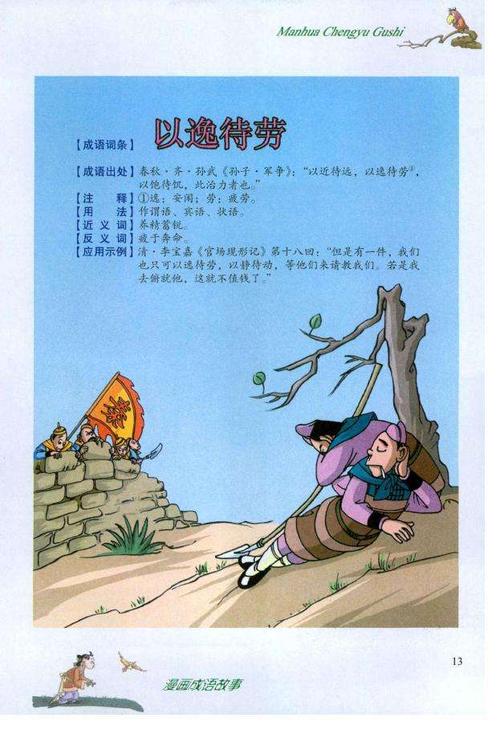

大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对关于以逸待劳的故事疑惑并还会对以逸待劳成语故事 相关的讲解

三十六计之以逸待劳的原文意思和故事典故

这一计出自《孙子·军争篇》:“故三军可夺气,将军可夺心。是故朝气锐,昼气惰,暮气归。故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。以治待乱,以静待哗,此治心者也。以近待远,以逸待劳,以饱待饥,此治力者也。”此计强调:使敌方处于困难局面,不一定只用进攻之法。

“以逸待劳”是《三十六计》中第一套胜战计的第四计。原文: 困敌之势,不以战;损刚一柔。非常著名的案例是“陆逊胜蜀”。三国时期,刘备不顾诸葛亮的反对,带领蜀汉的千军万马长驱直入东吴境内,发誓要灭掉东吴,为关羽报仇。孙权了解到消息后,几次求和不得,便派陆逊带兵前往迎战。

陆逊—把火,烧毁蜀军七百里连营,蜀军大乱,伤亡惨重,慌忙撤退。陆逊创造了战争史上以少胜多、后发制人的著名战例。

以逸待劳是中国古代兵法中的一种重要策略,其原文意思是在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击,含蓄讲就是以不变应万变,从而掌握战争的主动权。这种策略在古代战争中经常被运用,并且取得了很好的效果。有一个著名的以逸待劳的例子,发生在三国时期。

不久,敌人小股来犯,试探着进攻,李牧佯装败退,丢下数十人。匈奴单于听说后,忙率大军南侵,长驱直入。李牧见状,出其不意地摆出奇阵,从左右两翼包抄合围,敌兵立即乱了阵脚。只此一战,李牧就率赵军消灭敌人骑兵十余万。接着,李牧又率兵消灭了澹槛部族,打败了东胡族,收降了林胡部族。

以逸待劳什么意思?以逸待劳典故出处介绍

养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。 【出处】 《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

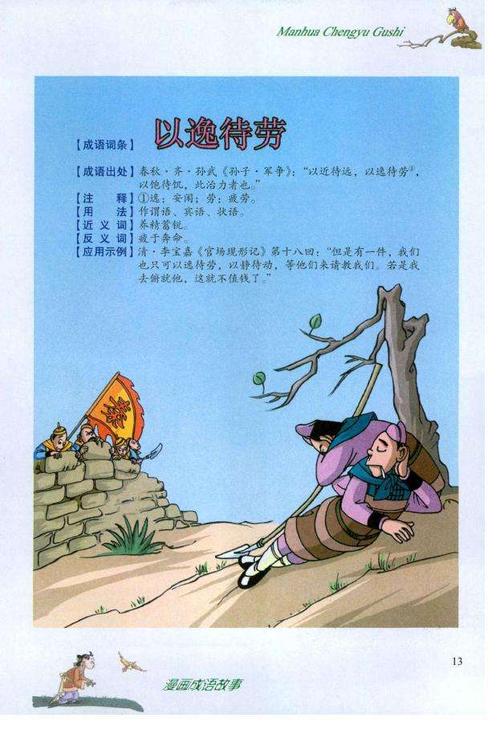

以逸待劳(拼音:yǐ yì dài láo)是一个成语,最早出自于春秋·孙武《孙子·军争》。以逸待劳指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。在句中作谓语、宾语、状语;含褒义。成语出处 春秋·孙武《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

释义:多指作战时采取守势,养精蓄锐,让敌人来攻,然后乘其疲劳,战而胜之。出处:《后汉书·冯异传》:“夫攻者不足;守者有余;今先据城;以逸待劳;非所以争也。”翻译:如果进攻不足;固守有余;现在先占据城;以逸待劳;而不是争论的。

以逸待劳是什么意思?以逸待劳的意思:逸:安闲;劳:疲劳。指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。出处《孙子·军争》。关于以逸待劳历史典故 汉光武帝刘秀刚建立东汉政权时,全国还未完全统一。公元30年,陇甘军阀隗嚣脱离刘秀,去投靠在四川称帝的公孙述。

以逸待劳成语故事_成语“以逸待劳”的典故出处和主人公是谁?

〖壹〗、养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。 【出处】 《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

〖贰〗、以逸待劳成语寓意 在战争中,敌我双方的力量是相对而言、互相转化的。这就像《周易》里“刚”和“柔”两个相对的事物现象,在一定的条件下,“刚”和“柔”有可能互相转化。以逸待劳的计策,正是以“刚”喻敌,以“柔”喻己。

〖叁〗、出处:《后汉书·冯异传》:“夫攻者不足;守者有余;今先据城;以逸待劳;非所以争也。”翻译:如果进攻不足;固守有余;现在先占据城;以逸待劳;而不是争论的。例句:我军应充分休息,然后以逸待劳,歼灭来犯之敌。

〖肆〗、本文要介绍的三国成语,便是曹睿在诏书中所说的以逸待劳,意为作战时想采用守势,养精蓄锐,等待敌人前来进攻,然后乘其疲惫,战而胜之。这句成语的最早出处是《孙子兵法》中的以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。这则成语故事发生在诸葛亮第五次北伐之际。

〖伍〗、陆逊创造了战争史上以少胜多、后发制人的著名战例。以逸待劳解析:此计正是根据“损”卦的道理,以“刚”喻敌,以“柔”喻已,意谓困敌可用积极防御,逐渐消耗敌人的有生力量,使之由强变弱,而我因势利导又可使自己变被动为主动,不一定要用直接进攻的方法,同样可以制胜。

以逸待劳成语故事

〖壹〗、冯异大开城门,领兵冲出城来,大败敌军。 让自己的军队养精蓄锐,以等候从远方赶来的敌军,以达到消灭敌人的目的,称为“以逸待劳”。

〖贰〗、冯异打开城门,领兵冲出城来,大败敌军。让自己的军队养精蓄锐,以等候从远方赶来的敌军,以达到消灭敌人的目的,称为“以逸待劳”。

〖叁〗、紧闭城门,偃旗息鼓,抢在行巡之前。 刘秀再派征西大将军冯异。行巡的部队急匆匆地刚赶到城下,领兵冲出城来。刘秀大怒以逸待劳 [yǐ yì dài láo] 生词本基本释义 详细释义 逸,吓得四下逃窜,就可以克敌制胜。指在战争中做好充分准备。 让自己的军队养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。

〖肆〗、本文要介绍的三国成语,便是曹睿在诏书中所说的以逸待劳,意为作战时想采用守势,养精蓄锐,等待敌人前来进攻,然后乘其疲惫,战而胜之。这句成语的最早出处是《孙子兵法》中的以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。这则成语故事发生在诸葛亮第五次北伐之际。

〖伍〗、西汉末年,刘秀派征西大将军冯异攻打一个叫“枸邑”的地方。军阀隗嚣得到这个消息后,也命部将行巡去枸邑抢占有利地形。面对强敌,冯异对手下人说:“我们必须抢在敌人前面到达,以逸待劳。

以逸待劳的故事典故

以逸待劳的故事典故:三国时,吴国杀了关羽,刘备怒不可遏,亲自率领七十万大军伐吴。蜀军从长江上游顺流进击,居高临下,势如破竹。举兵东下,连胜十余阵,锐气正盛,直至彝陵,哮亭一带,深入吴国腹地五六百里。孙权命青年将领陆逊为大都督,率五万人迎战。

冯异大开城门,领兵冲出城来,大败敌军。 让自己的军队养精蓄锐,以等候从远方赶来的敌军,以达到消灭敌人的目的,称为“以逸待劳”。

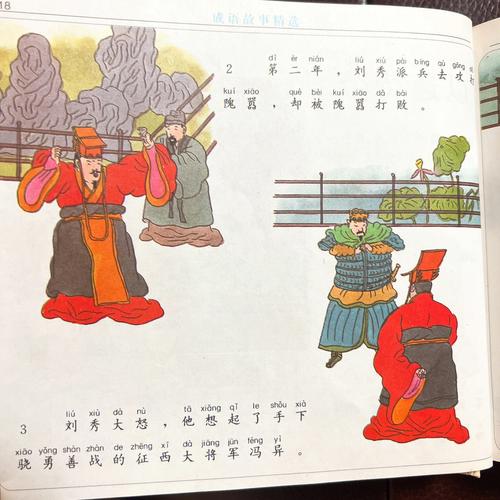

关于以逸待劳历史典故 汉光武帝刘秀刚建立东汉政权时,全国还未完全统一。公元30年,陇甘军阀隗嚣脱离刘秀,去投靠在四川称帝的公孙述。刘秀大怒,派兵去攻打隗嚣,结果反被隗嚣打败。刘秀再派征西大将军冯异前去攻打,隗嚣得到消息,命令部将行巡立刻去旬邑抢占有利地形。

成语典故指关于成语产生、形成、流传的故事传说。以下是我总结的以逸待劳成语典故,欢迎阅读。西汉末年,陇甘军阀隗嚣脱离刘秀,去投靠在四川称帝的公孙述。刘秀大怒,派兵去攻打隗器,结果反被隗器打败。刘秀再派征西大将军冯异,前去占领枸邑。隗器得到消息,命令部将行巡立刻去枸邑抢占有利地形。

以逸待劳,多指作战时采取守势,养精蓄锐,让敌人来攻,然后乘其疲劳,战而胜之。原作以佚待劳,出自《孙子·军争》 以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。西汉末年,陇甘军阀魄嚣脱离刘秀,去投靠在四川称帝的公孙述。刘秀大怒, 派兵去攻打瑰器,结果反被魄器打败。

成语故事:以逸待劳

【拼音】 以逸待劳yǐyìdàiláo 【释义】 逸:安闲;劳:疲劳。指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。 【出处】 《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

让自己的军队养精蓄锐,以等候从远方赶来的敌军,以达到消灭敌人的目的,称为“以逸待劳”。

【成语故事】:东汉初年,隗嚣占据陇西,后投降四川称帝的公孙述,汉光武帝派冯异为征西大将军。冯异想进攻恂邑,隗嚣也率军进攻。冯异手下建议避免正面交锋,冯异主张先占据该城,然后以逸待劳,等待疲劳的隗嚣来攻,这样把隗嚣打得狼狈不堪 逸而知人之劳的意思:自己享受安逸时才知道明白别人有多辛劳。

刘秀大怒以逸待劳 [yǐ yì dài láo] 生词本基本释义 详细释义 逸,吓得四下逃窜,就可以克敌制胜。指在战争中做好充分准备。 让自己的军队养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。 褒义出 处 《后汉书·冯异传》。

本文要介绍的三国成语,便是曹睿在诏书中所说的以逸待劳,意为作战时想采用守势,养精蓄锐,等待敌人前来进攻,然后乘其疲惫,战而胜之。这句成语的最早出处是《孙子兵法》中的以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。这则成语故事发生在诸葛亮第五次北伐之际。

以逸待劳是什么意意思?关于以逸待劳的故事

〖壹〗、【拼音】 以逸待劳yǐyìdàiláo 【释义】 逸:安闲;劳:疲劳。指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。 【出处】 《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

〖贰〗、以逸待劳是什么意思?以逸待劳的意思:逸:安闲;劳:疲劳。指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。出处《孙子·军争》。关于以逸待劳历史典故 汉光武帝刘秀刚建立东汉政权时,全国还未完全统一。公元30年,陇甘军阀隗嚣脱离刘秀,去投靠在四川称帝的公孙述。

〖叁〗、以逸待劳是一个汉语成语,读音为yǐ yì dài láo,指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。出处:《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。”成语故事:西汉末年,陇甘军阀隗嚣脱离刘秀,去投靠在四川称帝的公孙述。

〖肆〗、以逸待劳指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。在句中作谓语、宾语、状语;含褒义。成语出处 春秋·孙武《孙子·军争》:“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。” 后人延伸出成语“以逸待劳”。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的关于以逸待劳的故事和以逸待劳成语故事问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~