大家好,关于史伯,尽知天下事的第一人很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于史伯村访史伯之后的感受的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

“和实生物,同则不继”体现了什么哲学道理

和实生物,同则不继体现的哲学道理:同一性和斗争性相反相成;矛盾双方既对立又统一,由此推动事物的变化发展。这句话出自《国语·郑语》,为西周末期周太史史伯提出。原文为:“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂,以成百物。

和实生物,同则不继:不同的事物组合在一起,才能不断向前发展,矛盾,一切事物都是矛盾着的,矛盾就是事物的对立和统一,他告诉人们任何事物都包含两面,坚持一分为二的观点,全面的观点看问题。

和实生物是说处于和谐状态(对立统一)的、相互作用的矛盾推动了事物的不断发展。同则不继是说没有了矛盾(其实不存在这种状态的),事物就不可能再发展了,事物也就不存在了。

“和实生物,同则不继”出自《国语·郑语》,为周太史史伯提出。意为实现了和谐,则万物即可生长发育,如果完全相同一致,则无法发展、继续。强调“和而不同”这是对“和”比较好的诠释。

和实生物是辩证唯物主义观点、世界起源的哲学观点。

指出了矛盾的斗争性和统一性的辩证关系。是一种关于世界起源的朴素辩证法观点。

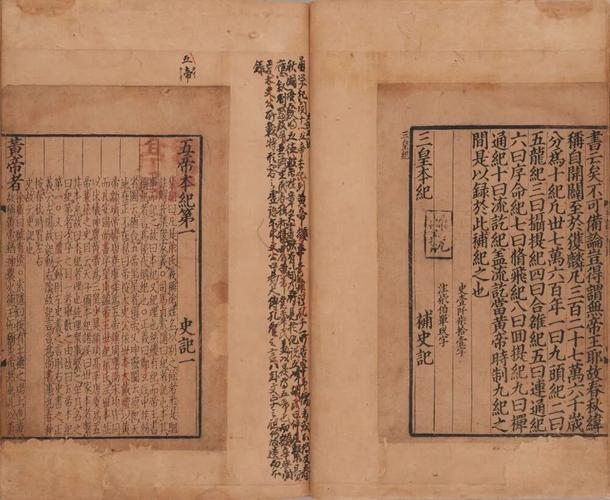

史伯国语书影

史伯的思想不仅在齐国政治家晏婴和孔子的教诲中得以延续,而且被视为中华传统文化的核心内容。他的智慧和理论,如“和”的理念,对后世哲学、思想的发展产生了重大影响。

除了荆国以外,郑伯友曾问史伯还有哪些国家会兴盛,史伯回答说是晋、秦、齐三国。后来形势发展正如史伯所预言,这四国成为春秋五霸中的四霸。十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。

在春秋战国时期,齐国的大史伯是什么职位

春秋战国时期齐国没有大史伯这个职位,在西周有史伯这个人。史伯,西周末期人。思想家。掌管起草文告、策命诸侯、记录史事、编写史书,兼管国家典籍、天文历法等,为朝廷重臣。桓公任用管仲进行改革,一时间齐国大治。建立宫廷官制。

吕购在位64年,在位期间齐国渐强,为其孙齐桓公称霸中原打下了坚实的基础。他是春秋战国时期在位最长的国君,由于他在位时间很长,使得刚刚经历了长达70年内乱的齐国,得以在长时间稳定的情况下恢复元气。

郑伯友虽死于镐京国难,但郑地人民东迁至虢、郐,最终在新郑建都,延续了文明(新郑今河南新郑)。在询问史伯其他国家的兴盛时,他预言了晋、秦、齐三国的崛起,后来的历史证实了他的预言,这四国成为春秋时期的四位霸主。

史伯尽知天下事的第一人

尽知天下事的第一人:史伯指出,“戎、狄必昌,不可逼也”。西方、北方的少数民族戎、狄一定强盛起来,不能靠近他们。郑伯友对南方抱有幻想,而史伯告诉他:季纟川(《史记》作徇)为楚君,合于民臣之心,功德超过他的先王,十代也废不了。“夫其子孙必光启土,不可逼也。”不可以靠近他们。

尽管郑伯本人未能逃过镐京(今西安)的灾难,但郑地人民在史伯的预见下成功东迁至虢、郐,最终在新郑(今新郑)建立新都。史伯的远见不仅仅局限于西周典籍,他还对周公分封的七十一国以及后续诸侯国的动态了如指掌。因此,史伯被公认为西周末期最了解天下事的人物,无人能出其右。

十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。史伯是西周末年尽知天下事的第一人,很可能是唯一一人。阴阳、五行的观念产生得很早,大概商代甚至更早已有。

郑伯友,原名友,是周宣王的庶弟,同时也是周幽王的叔父,他被封在现今陕西华县东边,爵位为伯,故又称郑伯友。他因其贤明被封为司徒,负责王朝的教化工作。面对动荡的局势,郑伯友深感家族和郑地民众的安全至关重要,他决定寻求策略,于是向史伯询问对策。

国语曹刿传文言文阅读答案

《晋语》九卷,篇幅占全书三分之一强,它比较完整地记载了从武公替晋为诸侯,献公之子的君权之争,文公称霸,一直到战国初年赵、魏、韩三家灭智氏的政治历史,从公元前678年到公元前453年,时间长,分量重,所以有人把《国语》称为“晋史”。 《郑语》一卷记周太史伯论西周末年天下兴衰继替的大局势。

文言文阅读(共10分)阅读《曹刿论战》,完成第后面的题目 小题1:『1』凭(用) 认为 『2』类管(隶属) 小题2:(曹刿)下车看看齐军战车的车轮留下的痕迹。

.如:曹刿和鲁庄公论战前准备时,讨论战争取胜的先决条件中,突出了曹刿的深谋远虑;在长勺之战中,对于何时反攻,何时追击时的行为表现,突出了曹刿的指挥才能;对于战后取胜原因的分析中突出了曹刿的远见卓识。

史伯的尽知天下第一人

尽知天下事的第一人:史伯指出,“戎、狄必昌,不可逼也”。西方、北方的少数民族戎、狄一定强盛起来,不能靠近他们。郑伯友对南方抱有幻想,而史伯告诉他:季纟川(《史记》作徇)为楚君,合于民臣之心,功德超过他的先王,十代也废不了。“夫其子孙必光启土,不可逼也。”不可以靠近他们。

十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。史伯是西周末年尽知天下事的第一人,很可能是唯一一人。阴阳、五行的观念产生得很早,大概商代甚至更早已有。

这里,史伯“平和”的思想得以延续和实证。基于“和”的思维模式,出现了“声和——心和——人和——政和”这样一种音乐审美评价。

人物简介 吕购,姜姓,吕氏,名购,又称齐庄公。中国诸侯争霸时代齐国的第十二任国君。他的祖父是齐国第十任国君吕赤,他的父亲是齐国第十一任国君吕脱。齐成公九年(丙午,公元前795年),齐成公死后,其儿子吕购继承君位,为齐庄公。

史伯对桓公问的影响中国西周末期思想家。通过查询相关公开显示生卒年不可考。掌管起草文告、策命诸侯、记录史事、编写史书,兼管国家典籍、天文历法等,为朝廷重臣。对于桓公的疑惑,史伯报以长篇大论,详细分析了天下形势,并为郑桓公及其宗族选定虢、郐之地作为东迁居处。

史伯思想延续

史伯的思想犹如一条绵延的线索,贯穿了历史的篇章,被后世学者逐一解读和传承,直至孔子及其后人的智慧结晶,进一步丰富和完善了这一理念,使之成为中国文化的重要支柱。和的概念深深植根于中国哲学之中,影响了社会的和谐共处和个人的道德修养,成为了中华文化不可分割的一部分。

西周末年思想家史伯说,和实生物如下:和实生物是西周末年由史伯提出的一种关于世界起源的朴素辩证法观点,意思是指和谐、融合才能产生、发展万物,如悦耳动听的音乐是“和六律”的结果,香甜可口的佳肴是“和五味”的结果。语出:《国语·郑语》,史伯说:“夫和实生物,同则不继。

提出者:史伯,西周末期人,思想家。掌管起草文告、策命诸侯、记录史事、编写史书,兼管国家典籍、天文历法等,为朝廷重臣。思想主张和实生物,同则不继。思想延续 二百多年之后,齐国思想家和政治家晏婴对齐景公讲的和同之别(《左传·昭公二十年》),和史伯所言完全一致。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~