老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于风声鹤唳有什么历史典故和风声鹤唳典故的由来的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享风声鹤唳有什么历史典故以及风声鹤唳典故的由来的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

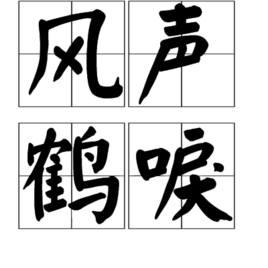

风声鹤唳的典故

风声鹤唳的历史典故是:公元383年东晋与前秦在今安徽寿县一带进行了一场大战,史称“淝水之战”,“风声鹤唳”的历史典故即出于此。公元383年,前秦皇帝苻坚组织九十万大军,南下攻打东晋。东晋王朝以谢石为大将,谢玄为先锋,带领八万精兵迎战。苻坚认为自己兵多将广,有足够的把握战胜晋军。

风声鹤唳,形容惊慌失措,或自相惊忧。讲的是苻坚攻打东晋,因为轻敌苻坚被打败,狼狈过河的时候,听到风吹鹤叫的声音都以为是晋军追来了。出自于《晋书·谢玄传》。东晋时代,前秦王苻坚控制了北部中国。公元383年,苻坚率领步兵、骑兵80多万,攻打江南的晋朝。晋军大将谢石、谢玄领兵8万前去抵抗。

风声鹤唳出自东晋与前秦的淝水之战。意思是听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵。形容惊慌失措,或自相惊扰的样子。风声鹤唳出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重以饥冻,死者十七八。

“风声鹤唳”的典故:淝水之战中秦军在溃退途中,丢弃了兵器和盔甲,一片混乱,自相践踏而死的不计其数。那些侥幸逃脱晋军追击的士兵,一路上听到呼呼的风声和鹤的鸣叫声,都以为晋军又追来了,于是不顾白天黑夜,拼命地奔逃。就这样,晋军取得了“淝水之战”的重大胜利。

风声鹤唳的意思:形容惊慌失措,或自相惊忧。【出自】:唐·房玄龄《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”白话译文:秦军失败后,听到风声,听到鹤叫,都以为是晋朝的军队赶来了。【示例】:直到后来,听到了那些风声鹤唳的传说,见到了举室仓皇的不安状态。

风声鹤唳的典故源自中国古代的战争时期,当时战争环境充满了杀戮、恐惧和无助,人们生活在安全的预感和死亡的威胁之间。这种情境和心态给人的感受非常深刻,经久不衰,成为了后来许多文学作品和艺术表达的富有表现力的形容词语。

风声鹤唳的成语典故

“风声鹤唳”的成语出自南北朝时期的重要战役淝水之战。当时,统一了北方的氐族前秦皇帝苻坚发兵进攻东晋;东晋兵虽少,但采取集中优势兵力作战的巧妙策略,利用前秦兵半渡淝水之际,猛烈反击;秦兵一败涂地,纷纷逃跑;晋兵乘势追杀;秦兵闻风声、鹤唳都以为是晋兵追来,拼命四散逃亡,东晋以少胜多。

墓然回首,是否还有杨柳依依,万条绿绦了高考已是千军万马脚下的独木桥,风声鹤唳,草木皆兵。记得人生两条路,一条用来惜福,一条用来遗憾。你给了回忆意境,那么生命才能给你风景。你风声鹤唳看过去,生活也就只好四面楚歌。

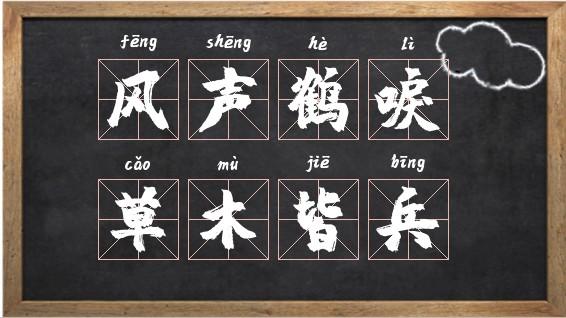

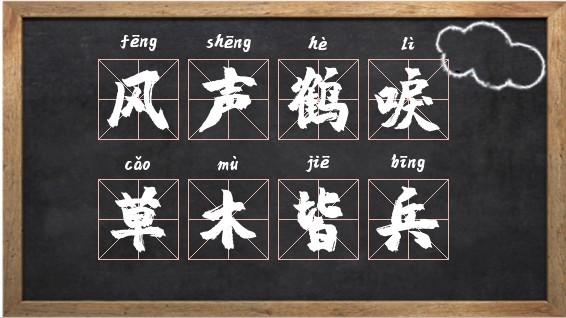

风声鹤唳(拼音:fēng shēng hè lì)是一个来源于历史故事的成语,出自于《晋书·谢玄传》。“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”后人由此提炼出成语“风声鹤唳”。“风声鹤唳”本义是听到风声和鹤叫声疑心是追兵,后比喻惊慌失措或自相惊忧的样子。在句中一般充当谓语、定语、补语。

“风声鹤唳”这个成语来源于中国古代的故事。据传,在春秋时期,齐国的鹤鸣楼上,有一只鹤不停地鸣叫,而这只鹤的鸣叫声被人们解读为不祥之兆。当时的人们认为这只鹤是预示着即将发生的政治变乱和战争,因此人们都非常恐惧和担忧,生活在一种类似于“风声鹤唳”的紧张氛围中。

风声鹤唳出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重以饥冻,死者十七八。”(一路上听到呼呼的风声和鹤的鸣叫声,前秦的残军都以为晋军又追来了,于是不顾白天黑夜,拼命地奔逃,因为饥饿的冻伤,死的人有十分之七八。

风声鹤唳的历史典故

风声鹤唳,形容惊慌失措,或自相惊忧。讲的是苻坚攻打东晋,因为轻敌苻坚被打败,狼狈过河的时候,听到风吹鹤叫的声音都以为是晋军追来了。出自于《晋书·谢玄传》。东晋时代,前秦王苻坚控制了北部中国。公元383年,苻坚率领步兵、骑兵80多万,攻打江南的晋朝。晋军大将谢石、谢玄领兵8万前去抵抗。

风声鹤唳出自东晋与前秦的淝水之战。意思是听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵。形容惊慌失措,或自相惊扰的样子。风声鹤唳出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重以饥冻,死者十七八。

风声鹤唳的历史典故是:公元383年东晋与前秦在今安徽寿县一带进行了一场大战,史称“淝水之战”,“风声鹤唳”的历史典故即出于此。公元383年,前秦皇帝苻坚组织九十万大军,南下攻打东晋。东晋王朝以谢石为大将,谢玄为先锋,带领八万精兵迎战。苻坚认为自己兵多将广,有足够的把握战胜晋军。

风声鹤唳的出处 “风声鹤唳,草木皆兵”出自《晋书·谢玄传》,原文如下:其走者闻风声鹤唳,皆以为晋兵且至,昼夜不敢息,草行露宿,重以饥冻,死者十七八。

风声鹤唳出自哪一次著名的战役

〖壹〗、【答案】:C “风声鹤唳”的成语出自南北朝时期的重要战役淝水之战。

〖贰〗、【答案】:B 【答案】B。解析:淝水之战,发生于公元383年,是东晋时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。留有“风声鹤唳,草木皆兵”“投鞭断流”等成语。

〖叁〗、风声鹤唳草木皆兵出自淝水之战。淝水之战发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(现今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万(实则仅三十万左右)前秦军。

〖肆〗、风声鹤唳出自淝水之战。风声鹤唳的意思:把风的响声、鹤的叫声,都当做敌人的呼喊声,以为是追兵来了。形容惊慌失措,或自相惊扰。读音:fēng shēng h l。出处:宋李曾伯《醉蓬莱癸丑寿吕马帅》:见说棋边,风声鹤唳,胆落胡虏。

〖伍〗、风声鹤唳出自东晋与前秦的淝水之战。成语解释 风声鹤唳的意思是听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵。形容人在惊慌时疑神疑鬼。成语出处 房玄龄《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”淝水之战 公元383年东晋与前秦在今安徽寿县一带进行了一场大战,史称“淝水之战”。

成语“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”,各出自哪个典故?

〖壹〗、是淝水之战。投鞭断流 秦王苻坚企图征服南方的东晋王朝。他在全国大规模征兵,当有了80万大军时,他得意地说:“东晋很快就会被我征服了。”可是,许多大臣都认为进攻东晋的时机还不成熟。大臣石越劝苻坚说:“虽然我们现在兵多将广,但晋军有长江天险可守,我们未必能取胜。

〖贰〗、“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”等历史典故出自于古代安徽的淝水之战。淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(现今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。

〖叁〗、淝水之战的四个典故如下:淝水之战,又称肥水之战,发生在公元383年,前秦出兵伐晋,於淝水(现今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军,是中国历史上著名的以少胜多的战例。淝水之战中,发生了投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、折屐齿的生动典故,脍炙人口流传至今。

〖肆〗、与淝水之战相关的成语有投鞭断流,草木皆兵,风声鹤唳,踉踉跄跄。淝水之战的成语典故:淝水之战发生在淝水之上,八公山之下。安徽寿县古城。淝水又作肥水,源出肥西、寿县之间的将军岭。东晋时,谢石、谢玄败苻坚于淝水。前秦和东晋的淝水之战,是我国历史上著名的以弱胜强的战例。

〖伍〗、前秦出兵伐晋的淝水之战。这场战役为日后带来了四句四字成语:“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”、“踉踉跄跄”。

〖陆〗、B项正确,淝水之战是我国历史上以少胜多,以弱胜强的著名战役之一,公元383年,东晋和前秦发生的重要战争。成语“草木皆兵”“投鞭断流”“风声鹤唳”的典故都出自淝水之战。C项错误,牧野之战是我国历史上以少胜多的著名战役之一,公元前1046年,武王伐纣的决胜战。

“风声鹤唳成语典故出自?

〖壹〗、“风声鹤唳”的成语出自南北朝时期的重要战役淝水之战。当时,统一了北方的氐族前秦皇帝苻坚发兵进攻东晋;东晋兵虽少,但采取集中优势兵力作战的巧妙策略,利用前秦兵半渡淝水之际,猛烈反击;秦兵一败涂地,纷纷逃跑;晋兵乘势追杀;秦兵闻风声、鹤唳都以为是晋兵追来,拼命四散逃亡,东晋以少胜多。

〖贰〗、成语风声鹤唳:是一个来源于历史故事的成语。风声鹤唳(拼音:fēng shēng hè lì)是一个来源于历史故事的成语,出自于《晋书·谢玄传》。“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”后人由此提炼出成语“风声鹤唳”。“风声鹤唳”本义是听到风声和鹤叫声疑心是追兵,后比喻惊慌失措或自相惊忧的样子。

〖叁〗、风声鹤唳比喻人在非常害怕时听到一点声音,就十分恐慌紧张。风声鹤唳这个成语出自中国历史上的淝水之战。公元383年,前秦皇帝苻坚组织了九十万大军南下攻打东晋。东晋王朝派谢石为大将,谢玄为先锋,带领八万精兵迎战。

〖肆〗、风声鹤唳出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重以饥冻,死者十七八。”(一路上听到呼呼的风声和鹤的鸣叫声,前秦的残军都以为晋军又追来了,于是不顾白天黑夜,拼命地奔逃,因为饥饿的冻伤,死的人有十分之七八。

〖伍〗、摘要基本信息用法成语辨析典故出处英文翻译成语资料成语故事选文翻译 风声鹤唳 成语 展开更多义项 正在加载风声鹤唳 风声鹤唳,出自唐·房玄龄《晋书·谢玄传》,形容惊慌失措,或自相惊忧。淝水之战中秦军在溃退途中,丢弃了兵器和盔甲,一片混乱,自相践踏而死的不计其数。

〖陆〗、“风声鹤唳”这则成语的唳是鸟叫。把风的响声、鹤的叫声,都当做敌人的呼喊声,疑心是追兵来了。形容惊慌失措,神经极度紧张。这个成语来源于《晋书。谢玄传》,坚众奔溃,余众弃甲宵遁,闻风声鹤唳,皆以为王师已至,草行露宿,重以饥冻,死者十七八。

风声鹤唳成语故事

〖壹〗、成语故事: 西晋末年发生内乱,因为长期的动荡不安,最后西晋不幸灭亡,琅琊王司马睿就在建康建立了东晋。当晋朝渡江来到南方,胡人就霸占了北方,不过,北方后来被前秦全部占领,与江南的东晋对立。当时前秦的首领叫苻坚,他请汉人王猛当他的宰相,一心要让国家变得十分强盛。

〖贰〗、晋朝的君臣一听到消息都非常害怕,只有丞相谢安十分镇定,从容不迫地安排打仗的事情。就在淝水这个地方,谢安趁前秦军队还没集合好,迅速派兵渡河去偷袭,前秦军队溃败。那些侥幸逃脱的士兵,一路上听到呼呼的风声和鹤的鸣叫声,都以为晋军又追来了,于是拼命地奔逃。

〖叁〗、风声鹤唳,出自唐·房玄龄《晋书·谢玄传》,形容惊慌失措,或自相惊忧。淝水之战中秦军在溃退途中,丢弃了兵器和盔甲,一片混乱,自相践踏而死的不计其数。那些侥幸逃脱晋军追击的士兵,一路上听到呼呼的风声和鹤的鸣叫声,都以为晋军又追来了,于是不顾白天黑夜,拼命地奔逃。

好了,关于风声鹤唳有什么历史典故和风声鹤唳典故的由来的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~