大家好,今天给各位分享成语舌战群儒是怎样的故事的一些知识,其中也会对舌战群儒这个成语的主人公是a赵括b项羽c诸葛亮d关羽进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

舌战群儒的翻译

〖壹〗、译文:鲁肃回报孙权,孙权安排第二天召集文武于帐下,请卧龙先生来,升堂议事。 第二天,鲁肃到驿馆接孔明同往孙权大帐中。孔明只见张昭、顾雍等一班二十多位文武官员,峨冠博带,整衣端坐。孔明一一见礼,之后在客位上落坐。张昭等人看到诸葛孔明丰神飘洒,器宇轩昂,料他一定是来游说的。

〖贰〗、舌战群儒,翻译为:舌头与众多儒家学者交战;形容与众多儒生争辩,并驳倒对方。这个成语源自中国古代历史的一个著名故事。在三国时期,诸葛亮为了联合东吴抵抗曹操的大军,亲自上山拜访孙权,尽管前三次都未能与孙权见面,但他并未放弃。这种决心和毅力最终打动了孙权,使他决定与刘备联手。

〖叁〗、张昭等人看见孔明丰神飘洒,器宇轩昂,料想这人一定是来江东游说。张昭首先用言语试探他道:“我张昭是江东一个身份低微、地位浅薄的人,长久以来就听说诸葛先生您高卧在隆中,将自己比作春秋时的良相管仲;良将乐毅。这话当真有么?”孔明说:“这不过是我诸葛亮生平一个寻常的比喻罢了。

〖肆〗、问题一:舌战群儒是什么意思 【释义】:舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。 问题二:舌战群儒是什么意思 解释:舌战:激烈辩论。儒:儒生,旧指读书人。原指与众多的儒生谋士争辩,驳倒对方的议论。后泛指与许多人激烈争辩并驳倒对方。

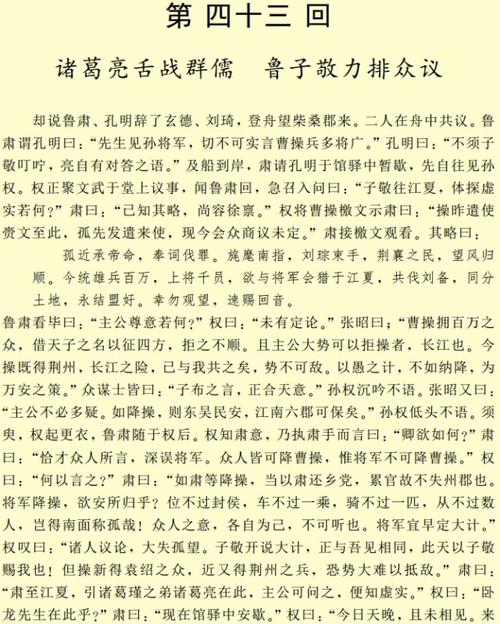

〖伍〗、舌战 : 激烈 争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。 成语出处: 明·罗贯中《 三国演义 》第43回:“诸葛亮舌战群儒。” 成语例句: 诸葛亮 舌战群儒 ,薛综谓刘 玄德 乃织席败履之徒。

舌战群儒的成语典故是什么

【释义】舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。【出处】明;罗贯中《三国演义》第43回:诸葛亮舌战群儒。【典故】东汉末期,曹操挟天子以令诸侯,较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能,曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。

在唱腔上,诸葛亮“舌战群儒”时,与东吴群僚70多句的唱段一气呵成,妙趣横生。11) 何昊舌战群儒,以一己之力战胜八名夫子,连大夫子都避其锋芒。12) 哎!要是老妈生活在古代国,那舌战群儒的美名那还有诸葛亮的份了,叶林异想天开的幻想着。

舌战群儒是因为东吴重臣们质疑诸葛亮的外交策略和主张,双方在会议上展开激烈辩论。详细解释如下:舌战群儒这个成语出自三国时期的一个历史典故。当时,诸葛亮作为蜀汉的使者被派到东吴,目的是与东吴重臣们共同商讨联合抗曹的大计。

舌战群儒意思

〖壹〗、舌战群儒的意思 舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。

〖贰〗、舌战群儒:拼音为shé zhàn qún rú,其中“舌战”指的是激烈的辩论,“儒”则指代读书人。这个成语用来形容一个人在众人面前进行辩论,并且成功反驳了对方。 出处:这个成语出自明代罗贯中的《三国演义》第43回。

〖叁〗、成语“舌战群儒”意味着通过激烈的辩论击败对手。 这个成语出自明代罗贯中的《三国演义》。 故事中,诸葛亮在舌战中驳倒了众多儒生。

舌战群儒详细解释

〖壹〗、舌战群儒的解释舌战 : 激烈 争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。 词语分解 舌战的解释 激烈辩论舌战群儒详细解释谓激烈争辩。《 三国演义 》第四三回回目:“ 诸葛亮 舌战羣儒。” 清 黄景仁 《药渣鱼》诗:“水鲜且可助茗具,别张旗鼓供舌战。

〖贰〗、舌战 : 激烈 争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。 成语出处: 明·罗贯中《 三国演义 》第43回:“诸葛亮舌战群儒。” 成语例句: 诸葛亮 舌战群儒 ,薛综谓刘 玄德 乃织席败履之徒。

〖叁〗、舌战群儒是形容人面对众多知识分子或专业人士进行激烈辩论、争论的场景,展现出非凡的口才和应变能力。详细解释如下:基本含义 舌战群儒字面上解释为,以言辞与众多儒者展开激烈的辩论。其中,“舌战”代表激烈的辩论,“群儒”则指众多的文人学者或有学问的人。

〖肆〗、舌战群儒 【解释】:舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。【出自】:明·罗贯中《三国演义》第43回:“诸葛亮舌战群儒。”【示例】:诸葛亮~,薛综谓刘玄德乃织席败履之徒。

〖伍〗、诸葛亮 舌战群儒 拼音:shé zhàn qún rú 解释:舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。出处:明·罗贯中《三国演义》第43回:“诸葛亮舌战群儒。

成语舌战群儒是什么意思,舌战群儒的典故由来

〖壹〗、舌战群儒:拼音为shé zhàn qún rú,其中“舌战”指的是激烈的辩论,“儒”则指代读书人。这个成语用来形容一个人在众人面前进行辩论,并且成功反驳了对方。 出处:这个成语出自明代罗贯中的《三国演义》第43回。

〖贰〗、【释义】舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。【出处】明;罗贯中《三国演义》第43回:诸葛亮舌战群儒。【典故】东汉末期,曹操挟天子以令诸侯,较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能,曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。

〖叁〗、【释义】舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。【用法】作谓语、定语;指口才好 舌战群儒的成语典故 东汉末年,刘表去世,刘琮投降曹操,形势对刘备与孙权极为不利。刘备派诸葛亮随鲁肃一起前往东吴去说服孙权联合抗曹。

舌战群儒的成语故事

诸葛亮嘴角一泯道:“刘备驻兵江夏乃等候东风之机,东吴兵强马壮,又有长江天险屏障,你们却劝自家主公俯首称臣,恐成天下笑柄”。接着,先后又有七人被诸葛亮驳得哑口无言。诸葛亮此次舌战群儒,表明了蜀国联吴的决心,坚定了孙权抗击曹操的决心。

出使东吴是有的,但舌战群儒是没有的,其他赤壁之战的事比如借东风,草船借箭都是没有的。

舌战群儒的成语故事 三国时期,诸葛亮因才华出众、智勇双全而备受赞誉。一次,东吴的将领鲁肃等人因战事来蜀国与诸葛亮商讨联盟大计。蜀国的朝会上,众多文臣对诸葛亮与东吴结盟持怀疑态度,认为东吴乃虎狼之敌,不应轻易结盟。此时,诸葛亮为了说服这些疑虑重重的文臣,展开了一场激烈的辩论。

诸葛亮面对群儒,从容不迫,对答如流,以降曹必亡,曹军可以打败之理,说服众臣,驳得张昭“瞠目结舌,无言答对”;虞翻“面红耳赤,低头不语”。之后,东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难,先后有七人之多,都被诸葛亮反驳得有口难辩。

舌战群儒这个成语故事出自《三国演义》,讲述了诸葛亮在赤壁之战前夕,为了劝说孙权联盟抗曹,与东吴重臣谋士展开的一场激烈的辩论。在这场辩论中,诸葛亮凭借自己的智谋和口才,成功说服了孙权及其谋士,为后来的赤壁之战打下了坚实的基础。因此,诸葛亮就是“舌战群儒”的主人公。

“诸葛亮舌战群儒”是诸葛亮说服孙权抗击曹操的一个序曲。在东吴阵营中,对于曹操的大军压境,存在投降派和主战派两派主张。诸葛亮需要说服孙权,也必须说服这些主张投降的谋士。他成功地一步步驳倒了张昭等谋士的论点,最终取得了论辩的胜利。

为什么舌战群儒

舌战群儒是因为东吴重臣们质疑诸葛亮的外交策略和主张,双方在会议上展开激烈辩论。详细解释如下:舌战群儒这个成语出自三国时期的一个历史典故。当时,诸葛亮作为蜀汉的使者被派到东吴,目的是与东吴重臣们共同商讨联合抗曹的大计。

因为舌战群儒的背景是曹操南下欲要攻打江东,这时候刘备被曹操打败,撤退到夏口,危难关头派遣诸葛亮来东吴请求与孙权结盟,共抗曹操。而在孙权集团中,以张昭为代表的文臣几乎都是反对孙权与刘备结盟的,所以他们才会想方设法地刁难诸葛亮。

不这样的话要联吴抗曹就很困难了,孙权周围的谋士基本上都同意降曹,只有少数例外,因此,诸葛亮舌战群儒实际上是为自己联吴抗曹扫平障碍。东汉末期,曹操挟天子以令诸侯,较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能,曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。

事情的原因非常简单就是因为诸葛亮的口才太好了,再加上当时其实吴国也不是铁板一块,他们分为了两个党派第一个党派是有一点儿想投降的意思,但是因为孙权和周瑜在上面顶着,所以说他们并不敢明面说才会去怼诸葛亮,但是他们找到诸葛亮不过是自取其辱,下面介绍一下诸葛亮之所以能够舌战群儒的其他原因。

舌战群儒,故事出自明代罗贯中所著章回小说《三国演义》。故事讲述诸葛亮为联盟孙权抵抗曹操的过程中遭到东吴诸谋士的责难,最后都被诸葛亮一一反驳,哑口无言。鲁子敬力排众议,愿亲到江夏,搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操,急于摸清曹军兵力,同意鲁肃去江夏探听虚实。

舌战群儒是发生在三国时期的典故。当时的东汉丞相曹操发兵征讨孙吴。消息传到东吴境内,绝大部分文官认为不能抵抗:曹操是汉丞相,东吴抵抗就是造反;东吴没有多少军队(大部分是水军),而曹操带了80万大军前来。

舌战群儒的成语典故

〖壹〗、【出处】明;罗贯中《三国演义》第43回:诸葛亮舌战群儒。【典故】东汉末期,曹操挟天子以令诸侯,较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能,曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。于是,曹操就派人拿着他的书信去东吴,想和孙权联手消灭刘备。

〖贰〗、出使东吴是有的,但舌战伏运群儒是没有的,其他赤壁之战的事比如借东风、草船借箭都是没有的。

〖叁〗、诸葛亮嘴角一泯道:“刘备驻兵江夏乃等候东风之机,东吴兵强马壮,又有长江天险屏障,你们却劝自家主公俯首称臣,恐成天下笑柄”。接着,先后又有七人被诸葛亮驳得哑口无言。诸葛亮此次舌战群儒,表明了蜀国联吴的决心,坚定了孙权抗击曹操的决心。

〖肆〗、舌战群儒是因为东吴重臣们质疑诸葛亮的外交策略和主张,双方在会议上展开激烈辩论。详细解释如下:舌战群儒这个成语出自三国时期的一个历史典故。当时,诸葛亮作为蜀汉的使者被派到东吴,目的是与东吴重臣们共同商讨联合抗曹的大计。

〖伍〗、舌战群儒,翻译为:舌头与众多儒家学者交战;形容与众多儒生争辩,并驳倒对方。这个成语源自中国古代历史的一个著名故事。在三国时期,诸葛亮为了联合东吴抵抗曹操的大军,亲自上山拜访孙权,尽管前三次都未能与孙权见面,但他并未放弃。这种决心和毅力最终打动了孙权,使他决定与刘备联手。

文章到此结束,如果本次分享的成语舌战群儒是怎样的故事和舌战群儒这个成语的主人公是a赵括b项羽c诸葛亮d关羽的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~