这篇文章给大家聊聊关于奋不顾身有什么历史典故,以及奋不顾身的故事什么意思对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

奋不顾身成语的释义及造句

〖壹〗、奋不顾身是一个汉语成语,拼音是:fèn bú gù shēn,指奋勇向前,不考虑个人安危,出自《报任少卿书》。例句如下:『1』他奋不顾身跳进湖中,救出落水儿童,这种舍己救人的精神,值得全校师生学习。『2』我在电视上看见一名叔叔奋不顾身地抢救落水儿童。

〖贰〗、他奋不顾身地跳入河中,救起了落水的小女孩。随着中国汽车市场的繁荣,越来越多的国外汽车制造商纷纷奋不顾身地投资中国。在洪水到来之际,共产党员首当其冲跳下水去,接着战士们相继也跳了下去,正是由于他们奋不顾身的精神,才保住了大堤,保住了城市。

〖叁〗、、意大利燃起了奋不顾身的起义的熊熊烈火。1抢险队员奋不顾身营救孩子们。1像他这种奋不顾身、见义勇为的精神,值得每个人学习。1虽然天气恶劣,但救难队员仍奋不顾身,深入山区搜救。1面对熊熊大火,消防队员个个奋不顾身。1曾经让我们奋不顾身的青春,值得我们回忆。

奋不顾生什么意思?有什么历史典故?反义词和近义词是什么?

〖壹〗、奋不顾身这个成语用来形容振作起来勇往直前,甚至不顾个人安危。它常用于表示对事业、国家或民族的忠诚和牺牲精神,含有褒义,并且可以作为谓语、状语或定语使用。有时也表达为“奋不顾生”。 成语背后的故事讲述的是李陵在汉武帝时期的遭遇。

〖贰〗、指勇往直前,不顾个人安危。 成语出处: 《旧唐书?田弘正传》:“常思奋不顾生,以身殉国。” 奋不顾生的近义词: 奋不顾身 勇往直前,不顾惜自身安危 常思奋不顾身,以殉国家之急。汉 司马迁《报任少卿书》 奋不顾命 犹奋不顾身。

〖叁〗、编号 2254 成语 奋不顾生 注音 ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄕㄥ (变) ㄈㄣˋ ㄅㄨˊ ㄍㄨˋ ㄕㄥ 汉语拼音 fèn bù gù shēng(变)fèn bú gù shēng 释义 义参「奋不顾身」。 见「奋不顾身」条。 典源 此处所列为「奋不顾身」之典源,提供借鉴。

〖肆〗、顾:顾虑;考虑;指没有考虑到自身的安危。奋不顾身:fèn bù gù shēn 释义:指奋勇向前,不考虑个人安危。出自:蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第一百十五回:部下弟子,虽不敢谓久经训练,有勇知方,惟大义所在,却是奋不顾身。示例: 为了抢救落水儿童,他奋不顾身地跳进激流。

〖伍〗、“奋不顾身”这个成语,源自对英勇无畏、全力以赴精神的赞美。它强调的是个体在关键时刻,能够鼓足勇气,全身心投入,不顾个人安危,常被用作谓语、状语或定语,具有积极的含义,有时也写作“奋不顾生”。在古代的故事中,李陵的例子展现了这个词的深刻含义。

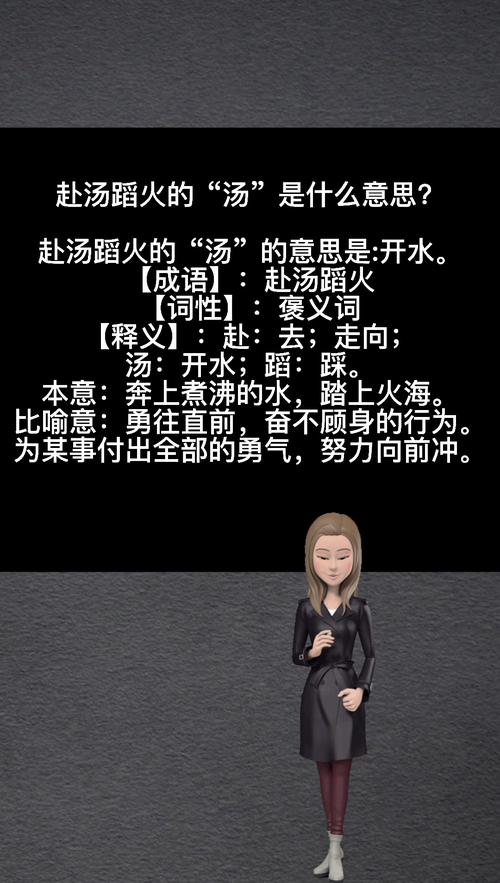

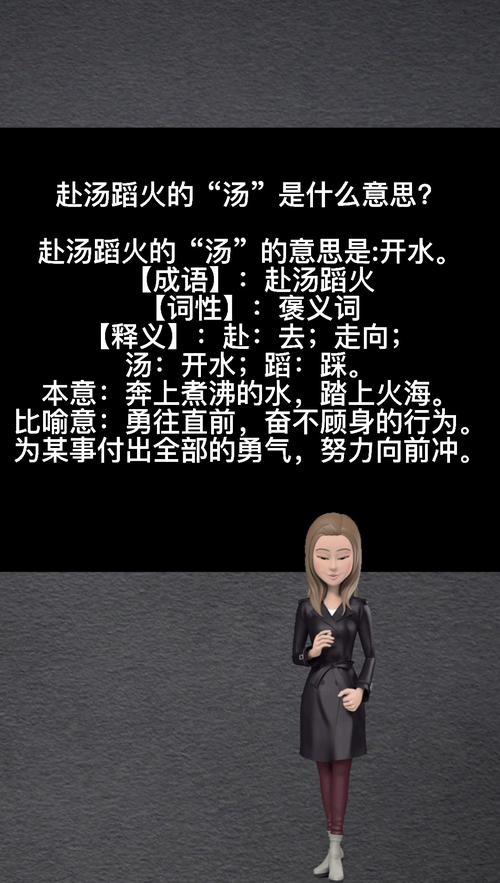

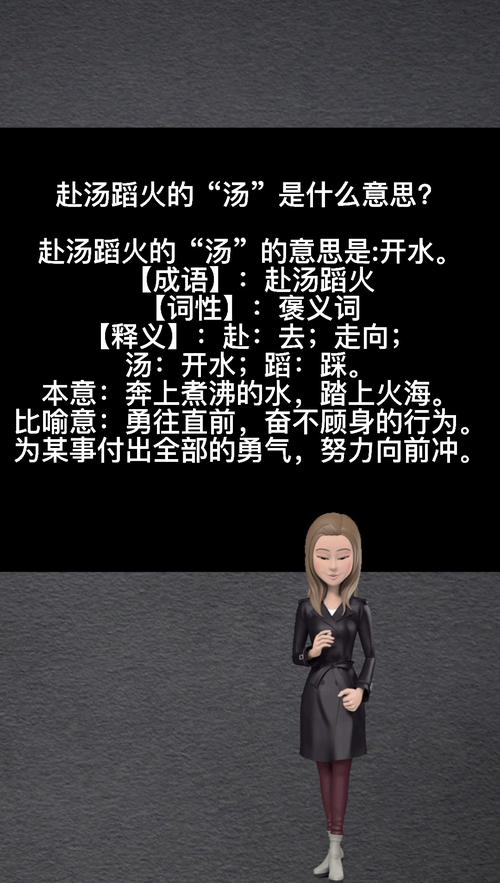

赴汤蹈火的意思是什么?

赴汤蹈火的意思是:形容不顾一切困难和危险,勇敢地向前冲。解释:词语分解 “赴汤”:这里的“汤”指的是热水或沸水。赴汤即指投身于热水之中,暗喻面对极端的困难或危险。“蹈火”:蹈即踩、踏,火代表火热、危险。蹈火则表示踩踏烈火,同样形容面对极大的危险或挑战。

意思:形容不畏艰险,奋不顾身。赴汤蹈火 [ fù tāng dǎo huǒ ]释义:赴:走往;汤:热水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。比喻不避艰险,奋勇向前。出处:战国时期荀子和弟子们《荀子·议兵》:“以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳。

释义:赴:奔向;汤:开水;蹈:踩。比喻不避艰险,奋勇向前。意思是为某事付出全部的勇气,不留余力隐如地前进。拼音:fù tāng dǎo huǒ。反义词:贪生怕死。近义词:肝脑涂地。成语出处 《荀子·议兵》:“以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳。

赴汤蹈火,汉语成语,拼音为fùtāngdǎohuǒ,比喻不避艰险,奋勇向前。意思是为某事付出全部的勇气,不留余力地前进。造句:在抗日时期,有许多汉奸为日寇赴汤蹈火,可是这只会使中国人民更加愤慨。

奋不顾身的成语典故

【成语故事】:“奋不顾身”这则成语的意思是奋勇向前,不顾个人安危。这个成语来源于《汉书.司马迁传》,然仆观其为人自奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身,以徇国家之急。

出处:奋不顾身的成语出自《左传·宣公十一年》:“见善如不及,见不善如探汤。吾闻之矣,不若见之而思,知之而勿忘也。”这里的“奋不顾身”是指看到善行就像赶不上一样,看到恶行就像避开沸水一样,形容非常迫切地去追求善行,不顾一切地去实践。

成语“奋不顾身”与“舍生忘死”相似,都表示牺牲个人安危,但“奋不顾身”更强调把生死置之度外,范围更广,常用于个人行动;而“舍生忘死”则更多地指精神品质。在实际应用中,如《文选·奏弹曹景宗》中提到的“故司州刺史蔡道恭率顾义勇,奋不顾命”,展现了个人在大义面前的英勇行为。

另两个刺客却不惧孙策之勇,不退反进,奋不顾身地砍杀,大有和孙策同归于尽之意。1当我奋不顾身的跑到医院时,看着躺在病床里的妈妈,是那么的憔悴,她再也经不起任何的折腾,那么脆弱。1我再也不会奋不顾身的去爱一个人了,哪怕是你。

【典故】常思奋不顾身以殉国家之急。 汉·司马迁《报任少卿书》【解释】奋勇向前,不考虑个人安危。

读音:[fèn bù gù shēn]。出处:西汉司马迁《报任安书》:常思奋不顾身以徇国家之急。近义:舍生忘死、万死不辞、不屈不挠、一往直前、勇往直前、赴汤蹈火。反义:畏缩不前、贪生怕死、畏葸不前、坐视不救、视为畏途。

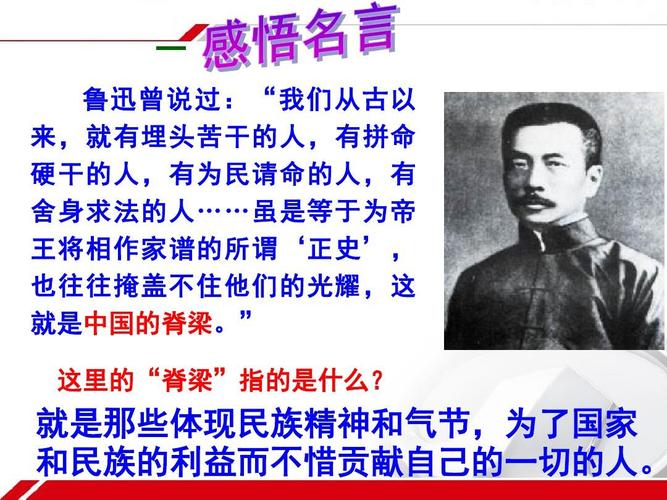

中国历史上有哪些舍身求法的人

〖壹〗、玄奘:唐代著名高僧,为求佛法真谛,西行天竺(印度),历经千辛万苦,最终取得真经,为中印文化交流做出了巨大贡献。康有为:近代著名政治家、思想家,曾提出“戊戌变法”等重要改革,虽然最终失败,但体现了其为国家、民族前途的舍身求法精神。

〖贰〗、谭嗣同:清末维新志士,为变法流血牺牲,其英勇事迹和崇高精神,激励着一代又一代的中国人为民族独立和国家富强而奋斗。

〖叁〗、玄奘,俗称唐僧,通称“三藏法师”,又称玉华法师,汉传佛教历史上最伟大的译师。俗姓陈,本名袆,出生于河南洛阳洛州缑氏县(今河南省偃师市南境),佛教法相宗创始人。《西游记》中唐僧的原型我国著名哲学家、旅行家、翻译家、佛学大师。

奋不顾身的成语解释

顾:顾虑;考虑;指没有考虑到自身的安危。奋不顾身:fèn bù gù shēn 释义:指奋勇向前,不考虑个人安危。出自:蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第一百十五回:部下弟子,虽不敢谓久经训练,有勇知方,惟大义所在,却是奋不顾身。示例: 为了抢救落水儿童,他奋不顾身地跳进激流。

奋不顾身意思是:指奋勇直前,不考虑自己的安危。这个成语来源于《汉书.司马迁传》,然仆观其为人自奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身,以徇国家之急。李陵,字少卿,是汉武帝时的著名大将,很受汉武帝信用,任命他为骑都尉,率军抵御匈奴的入侵。

奋不顾身是一个汉语 成语 ,拼音是:fèn bú gù shēn,意思是指奋勇直前,不考虑自己的安危。出自《报任少卿书》。以下是我精心收集总结的奋不顾身成语的释义及 造句 ,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。奋不顾身成语的解释 奋勇向前,不考虑个人安危。

【成语】: 奋不顾身 【拼音】: fèn bù gù shēn 【解释】: 奋勇向前,不考虑个人安危。【出处】: 汉·司马迁《报任少卿书》:“常思奋不顾身以殉国家之急。”【举例造句】: 部下弟子,虽不敢谓久经训练,有勇知方,惟大义所在,却是奋不顾身。

“奋不顾身”意指振作起来奋勇前进,不顾及生命(奋:振作)。该成语在句中多作谓语、状语,也作定语;含褒义。也说“奋不顾生”。

奋勇当先什么意思?有什么典故?

奋不顾身 奋勇向前,不考虑个人安危。奋勇当先 鼓起勇气,赶在最前面。赴汤蹈火 赴:走往;汤:热水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。比喻不避艰险,奋勇向前。肝胆过人 胆量超过一般人。比喻有勇气,有血性。高歌猛进 高声歌唱,勇猛前进。形容在前进的道路上,充满乐观精神。贯颐奋戟 颐:下巴。

[成语解释] 精神奋发;勇敢地冲在最前面;战斗在最前列。[成语出处] 明·罗贯中《三国演义》第八十二回:“张苞奋勇当先;杀入吴军。”[近义] 一马当先 [反义] 畏缩不前 [用法] 用作褒义。多用来形容作战勇猛;冲杀在前。一般作谓语、状语。[结构] 偏正式。

」 【成语意思】:奋:振起,发扬。鼓起勇气,冲在最前面 【通用拼音】:fen yǒng zhēng xiān 【使用频率】:常用成语 【成语字数】:四字成语 【感 *** 彩】:中性成语 【成语用法】:奋勇争先,作谓语、状语;指作表率。

周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨 该歇后语的典故是:赤壁之战时,为了让曹操上当,周瑜决定使用苦肉计。黄盖奋勇当先,于是在军事会议上,黄盖假装与周瑜意见不和,甚至出言甚有轻视之意。

有典故出处的男孩名字:言初 出处:初既与余成言兮,后悔遁而有他-离骚-楚辞 “言初”选自《楚辞》,这句话展现了诗人坚定的政治理想,希望能够施展自己的才华抱负。“言初”也是初言,代表了初衷,作为男孩名字,彰显了男孩一身正直之气,寓意宝宝敢言敢行,奋勇当先。

赴汤蹈火的典故

〖壹〗、赴汤蹈火的故事:西汉时,汉景帝非常尊重晁错,对其言听计从。晁错主张削弱诸侯王,加强中央集权,被许多诸侯怀恨在心。后来,吴王刘濞、楚王刘戊等人联合起兵反叛,把矛头对准晁错。晁错的父亲叮嘱儿子要明哲保身,晁错却劝说父亲,为了国家利益,就算赴汤蹈火,他也心甘情愿去做。

〖贰〗、赴汤蹈火的故事典故如下:成语典故 东汉末年,汉献帝建安四年袁绍与曹操在官渡争战。袁绍派人请求刘表支援刘表口头答应,实际上按兵不动,对曹操也采取同样的态度。

〖叁〗、出处:《汉书·晁错传》:“故能使其众,蒙矢石,赴汤火。”晋·稽康《与山巨源绝交书》:“长而见羁,则狂顾顿缨,赴汤蹈火。”成语典故:东汉末年,刘表占据着荆州,手下的员韩嵩劝他投降曹操。刘表没有同意,他要韩嵩到许昌探听一下曹操的虚实,以图有机可乘。

〖肆〗、拼音: fù tāng dǎo huǒ 典故: 赴:走往;汤:热水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。比喻不避艰险,奋勇向前。出处: 《汉书·晁错传》:“故能使其众,蒙矢石,赴汤火。”晋·稽康《与山巨源绝交书》:“长而见羁,则狂顾顿缨,赴汤蹈火。

〖伍〗、后汉隐士),不涉经学,淡泊名利。信中表示他蔑视虚伪的礼教,公然对抗朝廷的法制,以禽鹿作比,鹿很少见有驯育服从的,大的如果羁绊、束缚它,那它必定狂躁不安,即使赴汤蹈火,也不在乎;哪怕是用金的马嚼子来装饰它,拿佳肴来喂它,它还是思念树林、向往草地的。

奋不顾身有什么历史典故和奋不顾身的故事什么意思的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~