各位老铁们好,相信很多人对一国三公的主人公是谁都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于一国三公的主人公是谁以及一国三公的主人公是谁啊的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

一国三公的意思是什么

〖壹〗、【成语】:一国三公 【拼音】:yī guó sān gōng 【解释】:一个国家却有三位执政的大臣,我不知道应该听从谁的命令。后来泛指权力不集中,事权不统一。

〖贰〗、一个国家有三个主持政事的人,我听从谁?后来泛指事权不统一。【出处】:《左传·僖公五年》:“一国三公,吾谁适从?”【举例造句】:一国三公犹不堪,况六贵同朝,势必相图,乱相作矣。【成语典故】:春秋初,晋国吞并了附近的一些小国,成为一个大国。

〖叁〗、一国三公:古代诸侯国君的通称。一个国家有三个主持政事的人。比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。各自为政:指各自在职权范围内按照自己的主张行事;不互相配合。比喻不考虑全局;各搞一套。

〖肆〗、成语一国三公读音yīguósāngōng释义公:古代诸侯国君的通称。一个国家有三个主持政事的人。比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。

一国三公的故事

【成语故事】春秋时期,晋献公宠幸骊姬,欲废太子申生改立奚齐为太子。骊姬设法把申生、重耳、夷吾送到边疆镇守,派土伪为他们建城堡,土伪十分为难,只好草草了事,说一个国家有三个君主,不知道听谁的好。不久晋献公杀申生,重耳与夷吾外逃。

有一年,晋献公在战争中夺得美女骊姬,励志诗歌,带回去立为夫人。不久,骊姬生了个儿子,取名奚齐。骊姬是个很有心计的女人。她既年轻美貌,又善于献媚,晋献公对她宠爱无比,竞想废去太子申生,改立奚齐为太子。这本是骊姬的心愿,但她顾忌群臣不服。又故作姿态,劝献公不要再行废立。

这样,国君居中指挥,三公子分守重镇,国上万无一失。经不起两人如簧之舌的巧辩,献公终于同意这样做。由于蒲地和屈地一片荒野,他命士芬负责营造蒲、屈两城。士芬揣测到,这必定是骊姬为了使奚齐被立为太子而施出的一条计谋,所以故意胡乱营造,草草完工。

一国三公的意思泛指政令不统一,使人无所适从。公:春秋战国时期对诸侯国君主的称呼。一个国家有三个执政者。一国三公,是汉语的一则成语,出自春秋·左丘明《左传·僖公五年》。这则成语意思是一个国家有三个主持政事的人,比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。

一国三公的意思及故事

〖壹〗、【解释】:一个国家却有三位执政的大臣,我不知道应该听从谁的命令。后来泛指权力不集中,事权不统一。【出处】: 《左传·僖公五年》:“一国三公,吾谁适从?”【例句】:在一个国家中,如果有三位执政的大臣,那么势必会引起权力纷争,导致国家内部不稳定。

〖贰〗、一个国家有三个主持政事的人,我听从谁?后来泛指事权不统一。【出处】:《左传·僖公五年》:“一国三公,吾谁适从?”【举例造句】:一国三公犹不堪,况六贵同朝,势必相图,乱相作矣。【成语典故】:春秋初,晋国吞并了附近的一些小国,成为一个大国。

〖叁〗、【解释】公:古代诸侯国君的通称。一个国家有三个主持政事的人。比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。【用法】偏正式;作宾语、定语;含贬义 【近义词】政出多门 一国三公的成语故事 春秋初,晋国吞并了附近的一些小国,成为一个大国。有一年,晋献公在战争中夺得美女骊姬,带回去立为夫人。

〖肆〗、一国三公的意思泛指政令不统一,使人无所适从。公:春秋战国时期对诸侯国君主的称呼。一个国家有三个执政者。一国三公,是汉语的一则成语,出自春秋·左丘明《左传·僖公五年》。这则成语意思是一个国家有三个主持政事的人,比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。

〖伍〗、这样,国君居中指挥,三公子分守重镇,国上万无一失。经不起两人如簧之舌的巧辩,献公终于同意这样做。由于蒲地和屈地一片荒野,便命士芬负责营造蒲、屈两城。士芬揣测到,这必定是骊姬为了使奚齐被立为太子而施出的一条计谋,所以故意胡乱营造,草草完工。

〖陆〗、一国三公的意思是公古代诸侯国君的通称一个国家有三个主持政事的人比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好 成语 一寒如此 拼音 yī hán rú cǐ 解释一竟然寒贫寒竟然穷困到这样的地步形容贫。

一国三公是指战国时的哪一国?

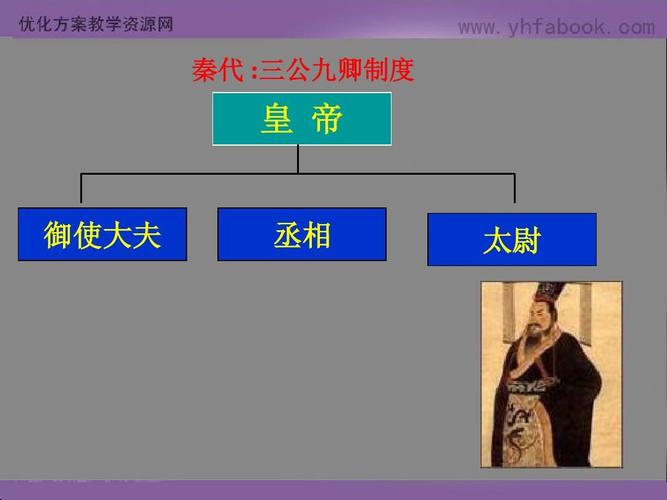

一国三公:秦始皇以战国时期秦国官制为基础,把官制加以调整和扩充,建成一套适应统一国家需要的新的政府机构。在这个机构中,中央设丞相、太尉、御史大夫。焚书坑儒:秦始皇对分裂割据的思想和政治倾向,也进行了斗争。

晋国。【出 处 】:《左传·僖公五年》:“一国三公,吾谁适从?”意思是:一个国家有三个主持政事的人。比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。

一国三公的意思泛指政令不统一,使人无所适从。公:春秋战国时期对诸侯国君主的称呼。一个国家有三个执政者。一国三公,是汉语的一则成语,出自春秋·左丘明《左传·僖公五年》。这则成语意思是一个国家有三个主持政事的人,比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。

一国三公是什么意思?成语出处及详细词语解释

」 释义 公:古代诸侯国君的通称。一个国家有三个主持政事的人。比喻事权不统一,使人不知道听谁的话好。 一个国家有三个有权势的公侯。公:公侯,国君。 比喻发号施令的人太多,使人难以适从。 例句 武夫当道势汹汹,~谁适从。

无所适从 适:归向;从:跟从。不知听从哪一个好。指不知怎么办才好。出处:《左传·僖公五年》:“一国三公,吾谁适从。”宋·姚宽《西溪从语》卷上:“源殊派异,无所适从。”一身两头 一个人同时有两个主张。比喻无所适从。

形容目空一权切、狂妄自大到了极点。 出处宋·罗大经《鹤林玉露补遗》第十五卷:“王荆公少年;不可一世士。”例句 第二次世界大战时, 一什么一什么 的成语有哪些 一死一生 成语拼音:yī sǐ yī shēng 成语解释:指有关生死的关键时刻。

一个家字下面三个人是成语是:家无二主。指一家之内,不可以有两个主人,否则会发生争吵,不得安静。图片中的两个人正在为谁当家而发生争执。

【解释】现指处境或职务长期处于他人之下。 【出处】清·曹雪芹《红楼梦》第一回:“隐士听了,大叫:‘妙极!弟每时谓兄必必非久居人下者,……。’” 【结构】偏正式成语 【用法】作定语;多用于官场等 耻居人下 chǐ jū rén xià 【解释】以地位在人之下为耻。

一国三公猜一生肖、数字。

〖壹〗、子鼠、寅虎、申猴。“公子王侯”,一国三公。

〖贰〗、家无二主 jiā wú èr zhǔ 【解释】指一家之内,不可以有两个主人,否则会发生争吵,不得安静。【出处】《礼记·坊记》:“天无二日,土无二王,家无二主,尊无二上。

政治上的“一国两公”是什么意思?“一国”、“两公”分别指什么?

〖壹〗、公,古代诸侯国君的通称。一个国家有三个主持政事的人。比喻政出多门,事权不统一,使人不知道听谁的话好。 这样会造成国事的混乱。

〖贰〗、一国两制即一个国家,两种制度,指的是在中华人民共和国境内,国家的主体实行社会主义,香港、澳门和台湾实行资本主义。“一国两制”是中华人民共和国前任领导人邓小平为了实现中国统一的目标而创造的方针,是中华人民共和国政府在台湾问题上的主要方针,也即香港、澳门两个特别行政区所采用的制度。

〖叁〗、有利于)提高党的执政能力,巩固党的执政地位(基础);保持党的先进性,密切党同人民群众的联系,真正做到“三个代表”,做到立党为公,执政为民;关系中国社会主义事业兴衰成败,关系中华民族前途命运,关系党的生死存亡和国家的长治久安。

〖肆〗、公国,是指王国下面的封建制自治国家。公国的元首被称作大公,这样的自治国称为公国。

三公九卿制是什么朝代

〖壹〗、三公九卿制创始于秦朝。秦王朝在确立皇帝尊号的同时,还总结了战国以来各国的官僚制度,建立起了一套适应封建统一国家需要的中央政府机构,这就是三公九卿制度。秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。

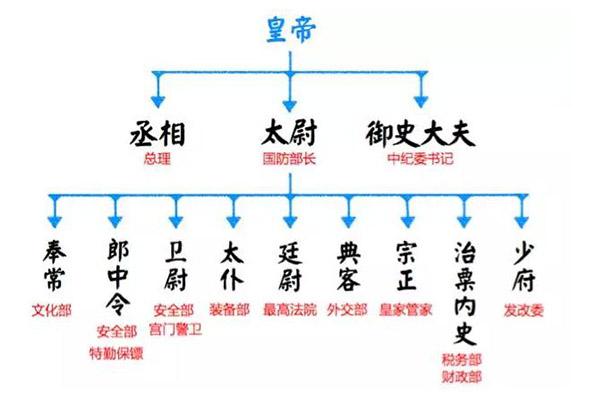

〖贰〗、三公九卿是秦朝的。秦王朝在确立皇帝尊号的同时,还建立起了一套适应封建统一国家需要的中央政府机构,这就是三公九卿制度。三公,即丞相、太尉、御史大夫。九卿,即奉常、廷尉、治粟内史、典客、郎中令、少府、卫尉、太仆、宗正。

〖叁〗、中国古代的三公九卿制形成于夏朝。夏朝时即设三公九卿(《礼记》:“夏后氏官百,天子有三公、九卿、二十七大夫、八十一元士。”“设四辅及三公,不必备,惟其人。言使能也。”)。殷亦三公九卿。(伊尹曰:“三公调阴阳,九卿通寒暑。”)。

〖肆〗、随朝代的更替,“三公九卿”又有不同所指。如东汉确立大司马、大司空和丞相为鼎足而立的三公制;宋代以后,则称太师、太傅、太保为三公。东汉时的九卿为太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府。

〖伍〗、三公九卿制度始于秦朝,是该朝统一六国后建立的中央行政机构体系。在秦朝,三公指的是左丞相、右丞相、太尉和御史大夫。左丞相和右丞相辅助皇帝处理国家政务,太尉负责军事事务,但所有军事行动必须得到皇帝的符节才能执行,体现了皇帝对军权的直接控制。御史大夫则负责颁布皇帝的命令和法律,并监督百官。

关于一国三公的主人公是谁,一国三公的主人公是谁啊的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~