大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下比干一窍不通的故事的问题,以及和的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

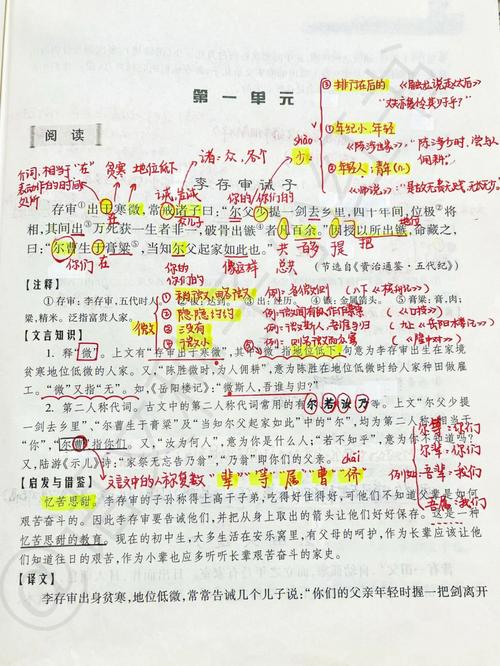

文言文——一窍不通

《吕氏春秋。过理》中说:“(纣王)杀了比干而看他的心,不合适呵。孔子听说后说道:‘(如果)纣王的心性通透,那么比干就不会死了。’”高诱解释说:“纣王心性不仁,心窍不通,安心于做恶事,杀了比干,所以孔子说他心通一窍,那么比干就不会被杀了。

一窍不通的故事100字 出处:《吕氏春秋·过理》纣杀比干而视其心,不适也,孔于闻之曰:“其窍通,则比干不承矣。释义:“窍”通气的窟跃窟窿,古人把两眼、两个鼻孔、两个耳朵和嘴称为七窍。七窍中没有一个窍是通气的,比喻对事物不理解;一点也不懂。

吕蒙接着说:“我以前对读书一无所知,一窍不通,我也不喜欢读书,经常以事务繁忙为借口不学习,但是,吴王孙权经过几番劝说后,我知道了读书的重要性,于是,我开始博览群书,学习知识,经过几番努力,现在终于学有所成,让我的同僚刮目相看了,我再也不是以前那个吴下阿蒙了。

这是文言文虚词用法,1.【而】(一)用作连词。 1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又” 。①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

一窍不通的故事读后感

〖壹〗、孔子每次说起这件事,都感叹道:“纣王一窍不通,如果开了一窍,那么比干就不会被杀害了 !”读了这个成语让我知道了:不管自己的官位有多大都不能胡作非为,不能听信别人的谎话,要脚踏实地的做好每件事情。没有知识是多么的可怕。

〖贰〗、故事发生在美国加州,男孩小柯和妈妈、外公相依为命,生活过得非常艰辛。为了帮助不会讲英语的外公找一份工作,他欺骗司机,说自己的外公是一个很棒的园丁,其实外公是一个木匠,他对园艺工作一窍不通。这份工作看起来简单,其实不然。

〖叁〗、千万不能认为读后感随便应付就可以,下面是我帮大家总结的滥竽充数读后感,仅供借鉴,大家一块儿来看看吧。 滥竽充数读后感1 滥竽充数这个成语讲的是:有个对吹竽一窍不通的人叫南郭,他在齐宣王吹竽的乐队里面混,因为乐队有两三百人,所以他没有被别人发现他不会吹竽。一天,齐宣王去世了,齐湣王当了国王。

〖肆〗、这则成语故事读起来引人入胜,读罢使人有感而发;对下情体察不明,好坏不分,常常会给投机取巧的人带来可乘之机。

解读典故:一窍不通

〖壹〗、一窍不通这个成语最初出自殷纣王,是用来形容一个人对某方面的事一无所知。其相关解释如下:据史料记载,商纣王荒淫无度,残暴无情,常常激起民愤。某日,纣王正在王宫中享受美食,突然心血来潮,想了解自己统治下的百姓们对自己的忠诚度。

〖贰〗、在成语故事中的历史人物是比干,也就是说比干是主人公。一窍不通的意思是:窍:洞,指心窍。没有一窍是贯通的。比喻一点儿也不懂。【出处】《吕氏春秋·过理》:“杀比干而视其心,不适也。孔子闻之曰:‘其窍通,则比干不死矣。

〖叁〗、一窍不通的典故最初说的是商纣王。商纣王是商朝的末代君主,以残暴无道著称。据史书记载,商纣王在位期间荒废政务,沉湎酒色,宠爱妖姬妲己,对百姓横征暴敛,导致民不聊生。他不仅对忠臣良将进行残酷迫害,还滥杀无辜,残害百姓。他的所作所为引起了天怒人怨,最终导致了商朝的灭亡。

一窍不通是何意·出自于哪?

出处:《吕氏春秋·贵直论·过理》“孔子闻之曰:‘其窍通,则比干不死矣。’”译文:孔子针对这段历史,很感叹地说:“纣王的心智如果有一窍是通的,那么比干就不会死了。”读音:yī qiào bù tōng 造句:他生来就是个读书做学问的材料,而对生意场上的种种手段可以说是一窍不通。

【解释】:顿:立刻;茅塞:喻人思路闭塞或不懂事。比喻思想忽然开窍,立刻明白了某个道理。【出自】:战国 孟子《孟子·尽心下》:“山径之蹊间,介然用之而成路;为间不用,则茅塞之矣。今茅塞子之心矣。

如是也就罢了,大不了淹于宦海众恶人之中。可这位无根之男,却动了明朝的根基。原来,当时蛮族部落瓦剌侵犯边境,王振为了彰显自己的大智慧,竟鼓动御驾亲征。这皇帝本是深宫长大之人,哪里会什么行军打仗。不用说,一切王振说得算。可这王振呢,除了摆谱作威,也是一窍不通。

我过去的古文字学老师满腹经纶,一生以读书教书为乐,述而不著。记得有一次到先生家拜访,先生指着书房里一大摞文稿说:“这是某某(为长者讳隐其名)写的甲骨文文字研究,积稿盈尺,但都是望文生意,一窍不通。

积稿盈尺,但都是望文生意,一窍不通。”凑巧而且不幸的是,数年之后我偶然遇到这位某某,前呼后拥,已经被媒体捧为集金石、甲骨文、书法于一身的大家!时至今日,只要看到诸如“水变油”等等的闹剧,我就会马上想起这位某某。在这样的问题上,考据的态度和精神实在是需要提倡。

【反义词】惶恐不安、才不胜任、志大才疏、笨手笨脚、一筹莫展、捉襟见肘、左支右绌、心余力绌、一窍不通、智尽能索、无从下手、无所措手、力不能支、勉为其难 熟能生巧 【解释】:熟练了就能产生巧办法,好办法 【出自】:清代文人李汝珍《镜花缘》第三十回:“唐敖道:‘九公不必谈了。

一窍不通的故事30字

〖壹〗、一窍不通的成语故事1 纣王,是商朝时一位昏庸暴戾的君主,他十分宠爱他的妃子妲己。一天到晚只知道和妲己饮酒作乐,既不理会朝政,也不管老百姓们的痛苦;同时,他还听信宠妃妲己的话,杀害了不少忠臣和无辜的老百姓,因此,各地的诸侯都想推翻他。

〖贰〗、【成语故事】一窍不通 纣王的叔父比干是个正直善良的人。看着纣王犯下的诸多罪孽,他实在忍无可忍。

〖叁〗、一窍不通 (yī qiào bù tōng) 出处:《吕氏春秋·过理》殷纣王,是商朗的末代帝王,是一个被老百姓所怨恨的暴君。他整日胡作非为,并不尽心朝政,沉湎于酒色,轻信宠纪担己的谗言,过着荒淫无耻的生活。纣王有一个臣子叫比干,是一位忠心的良臣。

〖肆〗、一窍不通,出自《吕氏春秋·过理》:“杀比干而视其心,不适也。孔子闻之曰:‘其窍通,则比干不死矣。’”窍,洞,指心窍。这则成语是说七窍中没有一窍是通气的。殷纣王,是商朝的末代帝王。他整日胡作非为,不理朝政,沉溺于酒色,轻信宠妃妲己,不接纳大臣们的忠言。

〖伍〗、一窍不通最初的典故是来源于古代中国的一位昏君——商朝的纣王。商朝时期,纣王残暴无道,对百姓残忍无比,民不聊生。据传,他曾经在宫殿内命人挖了一个大池子,里面灌满了酒,又命人宰杀了许多牲畜,将它们的肉切成块扔进池子里。

〖陆〗、”不久,纣王真的杀了比干,并挖了他的心。很多年过去了。孔子每次说起这件事,都感叹道:“纣王一窍不通,如果开了一窍,那么比干就不会被杀害了 !”读了这个成语让我知道了:不管自己的官位有多大都不能胡作非为,不能听信别人的谎话,要脚踏实地的做好每件事情。没有知识是多么的可怕。

一窍不通的典故最初说的是哪位昏君

一窍不通的典故最初说的是商纣王。商纣王是商朝的末代君主,以残暴无道著称。据史书记载,商纣王在位期间荒废政务,沉湎酒色,宠爱妖姬妲己,对百姓横征暴敛,导致民不聊生。他不仅对忠臣良将进行残酷迫害,还滥杀无辜,残害百姓。他的所作所为引起了天怒人怨,最终导致了商朝的灭亡。

一窍不通最初的典故是来源于古代中国的一位昏君——商朝的纣王。商朝时期,纣王残暴无道,对百姓残忍无比,民不聊生。据传,他曾经在宫殿内命人挖了一个大池子,里面灌满了酒,又命人宰杀了许多牲畜,将它们的肉切成块扔进池子里。纣王和他的嫔妃们则在池子旁边欣赏玩乐,一边喝酒一边吃肉,十分荒唐。

一窍不通这个成语最初出自殷纣王,是用来形容一个人对某方面的事一无所知。其相关解释如下:据史料记载,商纣王荒淫无度,残暴无情,常常激起民愤。某日,纣王正在王宫中享受美食,突然心血来潮,想了解自己统治下的百姓们对自己的忠诚度。

典故出自《吕氏春秋.过理》,原文是:“杀比干而视其心,不适也。孔子闻之,曰‘其窍通,则比干不死矣。’”意思是说,如果纣王的心通了一窍,就不会做出糊涂事把比干杀了。后来,人们就从这句话中引申出成语“一窍不通”,比喻什么都不懂。我分析一下。首先,比干不懂劝说的技巧。

关于比干一窍不通的故事到此分享完毕,希望能帮助到您。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~