大家好,今天给各位分享道不拾遗有什么历史典故的一些知识,其中也会对道不拾遗的故事告诉我们什么道理进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

道不拾遗的成语典故

〖壹〗、“道不拾遗”这个成语常与“夜不闭户”连用,形容社会风气良好。

〖贰〗、《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”《战国策·秦策一》:“期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。”故事战国时期卫国人商鞅因逃难到秦国,主张法制国家,受到秦孝王的重用,他先后制定一系列新法,废除维护贵族特权的旧法,主张在法律面前人人平等,执法严明,不徇私情。

〖叁〗、成语故事:商鞅,原名卫鞅,卫国人,战国时期政治家。他在秦孝公时任秦国的宰相,因功劳显赫而封赐商地十五邑,故称商快。商鞅年轻时代就喜欢刑名之学。他之所以会到秦国去任宰相,完全是出于逃生。那时,他的父亲卫叔痤在魏国当宰相。有一次,卫叔痤病重,魏王来探望。

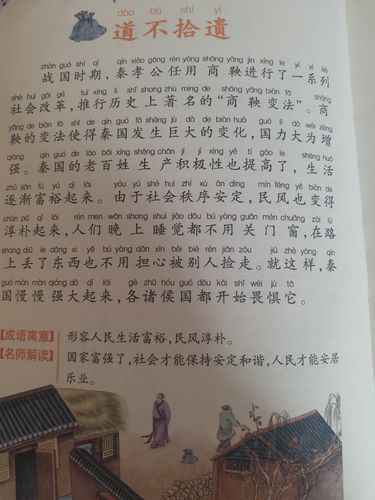

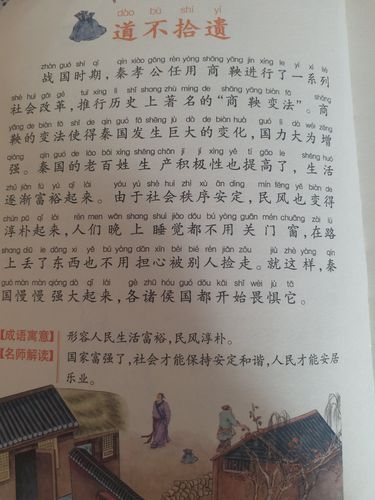

〖肆〗、这则成语出自《战国策·秦策一》:“期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。”【成语故事】秦孝公任用商鞅为重臣,听从他的建议,制定新法,废除维护贵族特权的旧法,实行改革。这就是历史上著名的“商鞅变法”。

〖伍〗、【成语】:道不拾遗 【拼音】:[dào bù shí yí]【解释】:路上没有人把别人丢失的东西拾走。形容社会风气好。【出处】:《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”【举例造句】:夜不闭户、道不拾遗并非只是一种奢望。【成语典故】:商鞅,原名公孙鞅,卫国人,战国时期政治家。

〖陆〗、道不拾遗的意思是:东西掉在路上没有人捡走据为己有。形容社会风气良好。道不拾遗是一个汉语成语,这个成语最初源自于《战国策·秦策一》中秦孝公与商鞅的对话,后来被用来形容一个社会治安良好、秩序井然的状态。要达到“道不拾遗”的状态,需要多方面的努力和措施。

道不拾遗的解释及成语故事

夜不闭户、道不拾遗并非只是一种奢望。【成语典故】:商鞅,原名公孙鞅,卫国人,战国时期政治家。他在秦孝公时任秦国的宰相,因功劳显赫而封赐商地十五邑,故称商鞅。他制定了一系列新法,废除了维护贵族特权的旧法。这就是历史上有名的.商鞅变法。

【释义】遗:指丢失的东西。这则成语的意思是指道路上有遗落的东西,却没有人拾为己有。【用法】形容人民生活富裕,社会风气淳朴。与“拾金不昧”近义。【出处】这则成语出自《战国策·秦策一》:“期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。

道不拾遗,是汉语的一则成语,出自战国·韩非《韩非子·内储说下》。这则成语意思是财物遗失在路上,无人会据为己有,形容社会风气良好,人民安居乐业。其结构为主谓式,在句中可作谓语、定语、状语,含褒义。

道不拾遗 ◎词目 道不拾遗 ◎发音 dào bù shí yí ◎成语释义 遗:失物。原意是道路上有东西遗落,却没有人拾起来,占为已有。形容人民生活富裕,社会风气淳朴。◎成语出处 《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。

道不拾遗成语故事_成语“道不拾遗”的典故出处和主人公是谁?

〖壹〗、这则成语出自《战国策·秦策一》:“期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。”【成语故事】秦孝公任用商鞅为重臣,听从他的建议,制定新法,废除维护贵族特权的旧法,实行改革。这就是历史上著名的“商鞅变法”。

〖贰〗、成语道不拾遗出自何处 《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”《战国策·秦策一》:“期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。” 道不拾遗的历史典故 春秋时,郑国政治家子产由于平定贵族旧势力的叛乱有功,成了郑国的正卿(官名)。

〖叁〗、道不拾遗,是汉语的一则成语,出自战国·韩非《韩非子·内储说下》。这则成语意思是财物遗失在路上,无人会据为己有,形容社会风气良好,人民安居乐业。其结构为主谓式,在句中可作谓语、定语、状语,含褒义。

〖肆〗、《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”《战国策·秦策一》:“期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。”故事战国时期卫国人商鞅因逃难到秦国,主张法制国家,受到秦孝王的重用,他先后制定一系列新法,废除维护贵族特权的旧法,主张在法律面前人人平等,执法严明,不徇私情。

求“道无拾遗”的解释

〖壹〗、shí yí路上没有人把别人丢失的东西拾走。形容社会风气好。同“道不拾遗”。《东观汉记·光武帝纪》:“商贾重宝,单车露宿,牛马放牧,道无拾遗。”典故出处 《东观汉记·光武帝纪》:“商贾重宝,单车露宿,牛马放牧,道无拾遗。

〖贰〗、道无拾遗 路上没有人把别人丢失的东西拾走。形容社会风气好。同“道不拾遗”。 道西说东 指乱加谈论。 道学先生 指思想、作风特别迂腐的读书人。 道远知骥 骥:千里马。路途遥远才可以辨别良马。比喻经过长久的锻练,才能看出人的优劣。 道在人为 犹言事在人为。 道在屎溺 比喻道之无所不在。

〖叁〗、路不拾遗是指东西掉在路上没有人捡走据为己有,形容社会风气很好。也说道不拾遗。

〖肆〗、我们经常听到路不拾遗、夜不闭户这句话。路不拾遗的意思就是指道路上有遗落的东西,却没有人拾为己有。这个 成语故事 讲的是商鞅变法之后取得的成效。下面我为你带来路不拾遗文言文及赏析,希望对你有帮助。当年秦国变法之后老百姓丰衣足食,生活就达到了这样一种境界。

〖伍〗、上联:道无拾遗太平地;下联:夜不闭户富贵天。横批:天下无贼。道无拾遗:路上没有人把别人丢失的东西拾走。形容社会风气好。同“道不拾遗”。上联:天赐吉祥夜不闭户;下联:地呈富贵道无拾遗。横批:天下无贼。

路不拾遗的典故

路不拾遗(拼音:lù bù shí yí)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于战国·韩非《韩非子·外储说左上》。[1]“路不拾遗”的原义是路人看见道路上的失物而不会据为己有,用来形容社会风气良好;在句中作宾语、定语;含褒义。商鞅,原名卫鞅,卫国人,战国时期政治家。

另有一事,唐朝商人于武阳丢失衣物,经人劝说,他返回寻找,果然发现衣物并未被拾取,体现了当地“路不拾遗”的风气。这两则故事共同展示了古人对于诚实守信和不贪财物的高尚品质,成为了流传千年的佳话。

路不拾遗(拼音:lù bù shí yí)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于战国·韩非《韩非子·外储说左上》。路不拾遗的原义是路人看见道路上的失物而不会据为己有,用来形容社会风气良好;在句中作宾语、定语;含褒义。

“路不拾遗”最早出处来自哪里?用来表达什么意思?

〖壹〗、路不拾遗读音是lù bù shí yí,是指掉在路上的东西没有人拾为己有,形容社会风气良好。出处:《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”造句 官吏廉明,上行下效,这个地方确实已经达到路不拾遗的境界。就当前世道人心而言,能够做到路不拾遗的君子,恐怕为数不多。

〖贰〗、路不拾遗是指:是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于战国·韩非《韩非子·外储说左上》。“路不拾遗”的原义是路人看见道路上的失物而不会据为己有,用来形容社会风气良好;在句中作宾语、定语;含褒义。成语出处 国无盗贼,道不拾遗。

〖叁〗、【释义】社会秩序好,在路上丢失了东西没有人拾。【出处】后晋·刘帟等《旧唐书》。唐朝时,有一行人经过武阳,在路上遗失了一件衣服,走了几十里以后才发觉,心中很是着急。有人劝慰他道:“不要紧,我们武阳境内,路不拾遗,你回去找,一定可以找到原物。”那人就赶回去,果然找到了他丢失的衣服。

路不拾遗怎么解释和来源?

路不拾遗是指人们在道路上不会遗失物品,也可以引申为人们的品德高尚,不贪图他人的财物 含义 路不拾遗是指人们在道路上不会遗失物品,也可以引申为人们的品德高尚,不贪图他人的财物。这个成语传达了社会秩序良好、人们道德观念高尚的信息。

路不拾遗(拼音:lù bù shí yí)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于战国·韩非《韩非子·外储说左上》。[1]“路不拾遗”的原义是路人看见道路上的失物而不会据为己有,用来形容社会风气良好;在句中作宾语、定语;含褒义。商鞅,原名卫鞅,卫国人,战国时期政治家。

路不拾遗的意思是:东西掉在路上没有人捡走据为己有,形容社会风气很好。也说道不拾遗。这个成语的来源可以追溯到古代的商朝时期。当时,商朝的第五位君主太甲在位期间,实行了许多有益于百姓的政策,使得社会风气逐渐好转。随着时间的推移,这个成语逐渐演变成了一个比喻性的用法。

关于本次道不拾遗有什么历史典故和道不拾遗的故事告诉我们什么道理的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~