本篇文章给大家谈谈前倨后卑有什么历史典故,以及前倨后恭的典故对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

邯郸的成语故事,名人,名事,名言,名胜,典故.

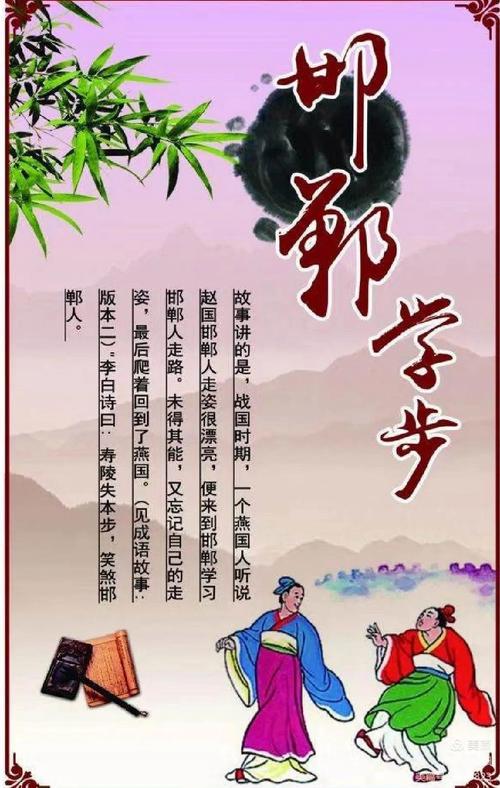

〖壹〗、后来这个故事演化为成语——邯郸学步,比喻模仿别人不到家,反而把自己原有的本领也丢掉了。 这是一个流传的很广的故事。有一段时间我经常去邯郸,同事们见到我都开玩笑说,看你又不会走路了,是否又去邯郸了呀?看来这已经是一个妇孺皆知的故事了。

〖贰〗、方特色或与邯郸有密切关系的成语典故达1500条之多,如“胡服骑射”、“邯郸学步”、“完璧归赵”、“负荆请罪”、“黄粱美梦”、“毛遂自荐”、“纸上谈兵”,“围魏救赵”等,它们以言简意赅、精辟神妙、富于哲理、寓于情趣、耐人 赵武灵王地形图寻味而成为中国汉语言艺术中的一枝奇葩。

〖叁〗、邯郸学步 相传在两千年前,燕国寿陵有一位少年,缺乏自信心,经常感到事事不如人,日久天长,他竟怀疑自己走路的姿势太丑。一天,他在路上听得有人说邯郸人走路姿势那叫美。于是他瞒着家人,跑到遥远的邯郸去学走路。在邯郸,他无论是看到小孩,老人还是看到妇女走路他都觉得好看,都学。

前倨后恭的典故

〖壹〗、”苏秦的故事,展示了“前倨后恭”的成语典故,生动地描绘了人情冷暖、世态炎凉的现实。苏秦凭借自身的智慧和努力,从低谷中崛起,最终成为众人敬仰的人物。他以实际行动诠释了“前倨后恭”的内涵,让人深思。

〖贰〗、前倨后恭的典故:公元前五世纪中国战国时期,并存着许多国家,其中主要的有秦、燕、赵、齐、楚、韩、魏7个,称为“战国七雄”。位于今中国西北陕西一带的秦国。由于在政治上和经济上实行一系列的改革,国势最强,时不时侵略其他6国。

〖叁〗、前倨后恭,是汉语中来源于史书的一则成语,出自西汉·刘向编《战国策·秦策一》。这则成语意思是以前傲慢,后来恭敬;形容对人的态度来了个一百八十度的大转变。成语典故 苏秦是战国时期的纵横家。他曾向东到齐国拜师求学,在鬼谷子先生门下学习“纵横之术”。曾挂六国相印,使六国联合抗秦。

〖肆〗、解释 倨:傲慢;恭:恭敬。以前傲慢,后来恭敬。形容对人的态度改变。出处 《战国策·秦策一》:“苏秦曰:‘嫂何前俾而后卑也。’”《史记·苏秦列传》:“苏秦笑谓其嫂曰:‘何前倨而后恭也?’”示例 帝有葛仙翁笑诞:“猴子是何~?” ★明·吴承恩《西游记》第五十一回。

〖伍〗、- 他时有葛仙翁笑诞:“游圆运猴子是何前倨后恭?”【成语典故】:战国时期,纵横家苏秦向父亲请求给予新皮袍和百两黄金,以便前往秦国游说他的政治主张,然而未能成功,只得灰溜溜地回家。他的嫂子甚至不给他饭吃。苏秦并未因此气馁,反而闭门读书,甚至用锥刺股来提醒自己勤奋。

〖陆〗、前倨后恭的典故:战国时期,诸侯国林立,主要有秦、燕、赵、齐、楚、韩、魏,史称战国七雄。其中,秦国由于在政治上和经济上实行一系列的改革,国家实力最强,时不时与其他六国交战。

前倨后恭是什么意思

成语前倨后恭读音qiánjùhòugōng释义倨:傲慢;恭:恭敬。以前傲慢,后来恭敬。形容对人的态度改变。出处《战国策·秦策一》:“苏秦曰:‘嫂何前俾而后卑也。

前倨后恭,汉语成语,拼音为qián jù hòu gōng,意指一个人先前傲慢,后来变得恭敬,形容态度转变。这一成语出自古代典籍《战国策·秦策一》和《史记·苏秦列传》,在苏秦的故事中有所体现。苏秦起初在游说秦国失败后,遭到嫂子的冷遇,但他并未放弃,通过刻苦学习最终成功,成为六国丞相。

前倨后恭的意思是之前态度傲慢,后来态度恭敬,形容前后态度明显不同。详细解释:前倨后恭这个成语,源自古代人们的生活经验和人际交往中的态度变化。在古代社会,人们的行为举止往往受到严格的礼仪规范约束。当一个人在面对他人时,从傲慢无礼的态度转变为恭敬有礼的态度,就可以用“前倨后恭”来形容。

前倨后恭是指一个人开始态度傲慢,后来态度变得恭敬,前后态度存在明显的反差。详细解释如下:基本含义 “前倨后恭”是一个成语,描述的是一个人前后态度截然不同的状况。具体来说,就是一开始态度傲慢,缺乏礼貌,但随着时间的推移或者某种因素的作用,态度逐渐变得恭敬谦卑。

前倨后卑是什么意思?前倨后卑成语造句和典故

前倨后卑,汉语成语,拼音是qián jù hòu bēi,意思是以前傲慢,后来恭敬。形容对人的态度改变。 成语出处:《战国策·秦策一》:“苏秦曰:‘嫂何前倨而后卑也。

倨:傲慢。卑:谦卑,恭顺。先傲慢后恭顺。亦作 《战国策秦策一》前倨后卑成语故事 战国时期,纵横家苏秦求父亲给他新皮袍和百两黄金,前去秦国游说他的政治主张,没有成功只好灰溜溜地回家,嫂子连饭都不给他吃。

[成语解释] 倨:傲慢。卑:谦卑,恭顺。先傲慢后恭顺。亦作“前倨后恭”、“后恭前倨”。百科解释如下:前倨后卑 qián jù hòu bēi【解释】:倨:傲慢。卑:谦卑,恭顺。先傲慢后恭顺。亦作“前倨后恭”、“后恭前倨”。出自《战国策·秦策一》:“苏秦曰:‘嫂何前倨而后卑也。

「前倨后恭」亦可作「后恭前倨」,和它义同的成语有「前慢后恭」、「前倨后卑」,皆是指人先前的态度倨傲无礼,之后却谦卑恭顺,义近的成语有「见风转舵」、「相风使帆」,指人的态度因着情境的不同而有所转变。意义相反的成语则有「前后一致」、「始终如一」 。

100个有典故的成语。急!急!

〖壹〗、【同韵词】战兢兢、一个萝卜一个坑、虎口余生、声价倍增、一路风清、口口声声、远来和尚好看经、济弱扶倾、画龙点睛、身微言轻、...【灯谜】马蹄服【歇后语】胳膊弯里打凉扇【成语故事】明朝监察御史于谦为官十分清廉,从不收受老百姓的财物,而当时的官场十分腐败。

〖贰〗、三字成语 破天荒:唐朝时期,荆州地区50多年没有举人到京城应考中过进士,因此被称为“天荒”,直到唐宣宗时期,有一个荆州举人刘蜕中了进士,破了天荒。荆州魏国公崔铉特地奖励他70万钱。刘蜕不受并回信说:五十年来,自是人废;一千里外,岂曰天荒。

〖叁〗、个成语典故及解释部分如下:卧薪尝胆:出自《史记·范睢蔡泽列传》,形容刻苦奋斗,决心报仇。杯弓蛇影:出自《庄子·外物》。比喻疑神疑鬼,对虚幻恐惧。杞人忧天:出自《列子·汤问》。形容杞国的人们因为虚构的担心而忧心忡忡。画蛇添足:出自《战国策·齐策》。

前倨后卑有什么历史典故的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于前倨后恭的典故、前倨后卑有什么历史典故的信息别忘了在本站进行查找哦。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~