各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享飞蛾扑火有什么历史典故,以及飞蛾扑火有什么历史典故吗的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

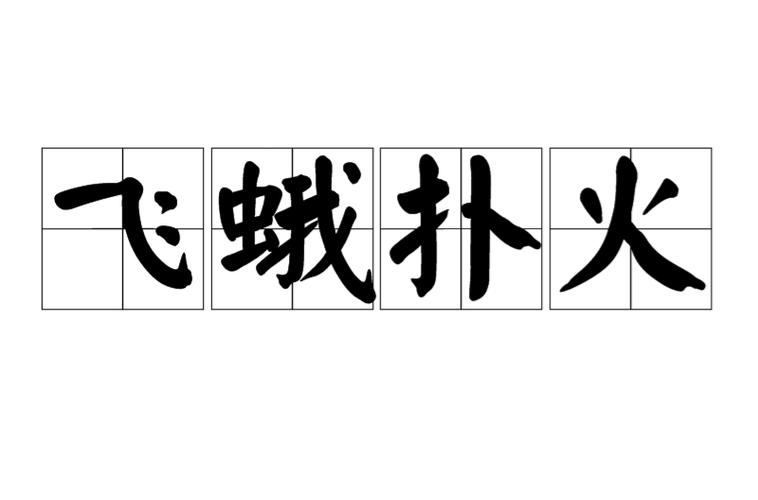

飞蛾扑火成语典故是什么

飞蛾扑火 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。到溉为人豪放,情直爽,后来为朝廷所用,至散骑常侍、侍中、国子祭酒。

飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。出自 《梁书·到溉传》:“如飞蛾之赴火,岂焚身之可吝。”《飞蛾扑火》成语典故 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。

飞蛾扑火的寓意是自取灭亡。 飞蛾扑火这一成语形象地描绘了飞蛾不顾一切地向火源扑去,最终导致自身灭亡的情景。 这一典故出自《梁书·到溉传》,讲述了南北朝时期梁朝的到溉,尽管年幼时失去父母,生活困苦,却依然勤奋学习。

成语“飞蛾扑火”的历史典故源远流长,其形象比喻在古代文学中屡见不鲜。最早见于《战国策·齐策二》:“鸟飞反弓,鱼跃入渊,飞蛾扑火,自取灭亡。”这里的飞蛾扑火就是用来比喻自取灭亡的行为。 飞蛾扑火的行为反映了飞蛾对光的生物本能追求,而这种追求往往导致它们遭遇危险。

【飞蛾扑火】—— 自取灭亡 [解释]:飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。[出自]:《梁书·到溉传》:“如飞蛾之赴火,岂焚身之可吝。”【飞蛾扑火成语典故】: 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。

飞蛾扑火的主人公是谁?飞蛾扑火有什么历史典故

成语飞蛾扑火的主人公是到溉 到溉,字茂灌,南朝梁代文学家,彭城武原人。曾祖父到彦之,曾为刘宋骠骑将军。祖父到仲度,是骠骑江夏王的从事中郎。父亲到坦,前朝齐中书郎。到溉少时孤贫,与弟弟到洽都很聪敏有才学,很早就被任昉知道,由此他们的声名很广。

飞蛾扑火 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。到溉为人豪放,情直爽,后来为朝廷所用,至散骑常侍、侍中、国子祭酒。

成语“飞蛾扑火”的主人公并非特定人物,而是源自自然界中飞蛾对光的热衷,自取灭亡的现象。 成语“飞蛾扑火”的历史典故源远流长,其形象比喻在古代文学中屡见不鲜。最早见于《战国策·齐策二》:“鸟飞反弓,鱼跃入渊,飞蛾扑火,自取灭亡。”这里的飞蛾扑火就是用来比喻自取灭亡的行为。

南北朝时期,梁朝有一位名叫到溉的学者,他自幼丧父,家境贫寒。然而,他并未因此而气馁,反而抓紧时间勤奋学习,积累了丰富的学识,成为一个聪明且有才华的人。到溉性格豪迈,性情直爽,后来被朝廷重用,官至散骑常侍、侍中、国子祭酒。到溉有一个孙子,名叫荩,从小就展现出了过人的聪明才智。

【成语】飞蛾扑火 【拼音】fēi é pū huǒ 【解释】形容自取灭亡,不自量力。【成语故事】在南朝梁时期,朝廷大臣到溉的孙子到荩,自幼聪颖过人,且擅长诗文创作,深得梁武帝的宠爱。一日,到溉与到荩随梁武帝游览京口北顾楼。梁武帝边赏景边指令到溉作诗,到荩才思敏捷,顷刻成诗。

飞蛾扑火的典故

飞蛾扑火 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。到溉为人豪放,情直爽,后来为朝廷所用,至散骑常侍、侍中、国子祭酒。

《飞蛾扑火》成语典故 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。到溉为人豪放,性情直爽,后来为朝廷所用,官至散骑常侍、侍中、国子祭酒。

成语“飞蛾扑火”的历史典故源远流长,其形象比喻在古代文学中屡见不鲜。最早见于《战国策·齐策二》:“鸟飞反弓,鱼跃入渊,飞蛾扑火,自取灭亡。”这里的飞蛾扑火就是用来比喻自取灭亡的行为。 飞蛾扑火的行为反映了飞蛾对光的生物本能追求,而这种追求往往导致它们遭遇危险。

飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。出自 《梁书·到溉传》。飞蛾扑火典故。南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,日子一长便积累了很多知识。

一次,到溉与梁武帝交谈时,武帝戏谑地说:“你孙子的诗文写得如此出色,难道都是他自己创作的吗?”为此,梁武帝还特意写了一首名为《连珠》的诗赐给到溉。诗中表达了用砚磨墨书写文章的流畅自如,比喻为飞蛾扑火,全然不顾自身的安危。

飞蛾扑火的典故 南朝梁时,朝廷大臣到溉的孙子到荩,从小就非常聪明,而且擅长写诗作文,深得梁武帝的赏识。一次,到溉和到荩随梁武帝游览京口的北顾楼。梁武帝边观景,边让到溉作诗,到荩很快就写好了。

飞蛾扑火的典故是怎么来的

飞蛾扑火 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。到溉为人豪放,情直爽,后来为朝廷所用,至散骑常侍、侍中、国子祭酒。

成语“飞蛾扑火”的主人公并非特定人物,而是源自自然界中飞蛾对光的热衷,自取灭亡的现象。 成语“飞蛾扑火”的历史典故源远流长,其形象比喻在古代文学中屡见不鲜。最早见于《战国策·齐策二》:“鸟飞反弓,鱼跃入渊,飞蛾扑火,自取灭亡。”这里的飞蛾扑火就是用来比喻自取灭亡的行为。

飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。出自 《梁书·到溉传》:“如飞蛾之赴火,岂焚身之可吝。”《飞蛾扑火》成语典故 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。

人之所以痛苦,在于追求错误的东西,郑晓渝的痛苦,源于三生三世的执着,至死不渝的决心,但终究会是,一次归于徒然的飞蛾扑火。—如来。伊雪枫叶 2) 爱情这东西还真是奇怪。要么不来,任你千呼万唤也不出来。可来了就势不可挡,所有的矜持和制定的标准都统统忘掉,就这么飞蛾扑火般的扑了进去。

飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。出自 《梁书·到溉传》。飞蛾扑火典故。南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,日子一长便积累了很多知识。

释 义 飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。 出 处 《梁书·到溉传》:“如飞蛾之赴火,岂焚身之可吝。” 示 例 他今日自来投到,岂不是~,自讨死吃的。--元·杨显之《潇湘雨》第二折 歇后语 飞蛾扑火--自取灭亡用 法 作谓语、状语、定语;指自取灭亡。

飞蛾扑火这个成语是怎么来的?

飞蛾扑火是一个古老的比喻,常用来描绘人们为了追求某些目标而盲目地冲向危险或灾难。 这个成语的起源可以追溯到希腊神话中的伊卡洛斯故事。他制作了一对蜡制的翅膀,试图飞向太阳,但最终因为翅膀融化而坠落。

“飞鹅扑火”这个成语来源于古希腊神话《伊卡洛斯的悲剧》。故事讲述伊卡洛斯和他的父亲用蜡和鸟羽制成翅膀试图飞向天空,并在飞行途中遇见了太阳。伊卡洛斯被太阳的热力熔化了蜡,从而失去了飞行的能力,最终坠入海中。

飞蛾扑火 南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,积累了很多学问,成为一个聪敏有才的人。到溉为人豪放,情直爽,后来为朝廷所用,至散骑常侍、侍中、国子祭酒。

飞蛾扑火的典故和寓意

〖壹〗、意思:明明知道没有什么好的下场,却还是不顾一切的错下去.通常用来比喻一种精神,明知会死也要勇往直前的悲壮的精神。

〖贰〗、飞蛾扑火的寓意是自取灭亡。 飞蛾扑火这一成语形象地描绘了飞蛾不顾一切地向火源扑去,最终导致自身灭亡的情景。 这一典故出自《梁书·到溉传》,讲述了南北朝时期梁朝的到溉,尽管年幼时失去父母,生活困苦,却依然勤奋学习。

〖叁〗、飞蛾扑火的寓意;比喻自取灭亡.飞蛾扑到火上,比喻自取灭亡。出自 《梁书·到溉传》。飞蛾扑火典故。南北朝时期,梁朝有个名叫到溉的人,他年少时父母双亡,成为一个孤儿,生活十分艰难。但他并未因此而退缩,有时间便潜心苦学,日子一长便积累了很多知识。

关于飞蛾扑火有什么历史典故,飞蛾扑火有什么历史典故吗的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~