大家好,今天给各位分享其有严格的等级之分的一些知识,其中也会对极其严格进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

食品安全监督量化分级管理制度分为哪几个级别

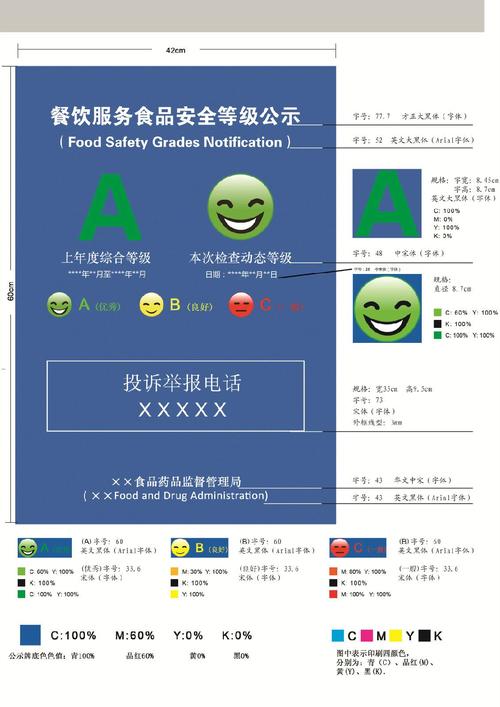

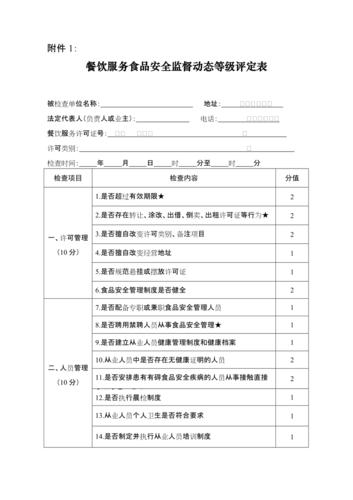

〖壹〗、食品安全监督量化分级管理制度依据其严格程度划分为三个主要等级:A级、B级和C级。动态等级评定中,A级代表食品安全状况良好,B级表示一般,C级则表示较差。年度等级评定同样分为这三个级别,反映了餐饮服务单位一年内的食品安全表现。

〖贰〗、食品卫生监督量化分级管理制度的评定标准分为三个等级:A级、B级和C级。A级表示食品安全状态良好,B级表示食品安全状态一般,C级表示食品安全状态较差。 年度评定标准同样分为三个等级:A级、B级和C级。A级代表年度表现良好,B级代表年度表现一般,C级代表年度表现较差。

〖叁〗、动态等级评定标准分为:A级(代表食品安全状态良好)、B级(代表食品安全状态一般)、C级(代表食品安全状态较差)三个等级。年度等级评定标准分为:A级(良好)、B级(一般)、C级(较差)三个等级。

〖肆〗、食品卫生管理引入了一种量化分级的制度,以确保食品安全和卫生标准。这个系统将食品企业的信誉度和风险度划分为四个等级,分别是A、B、C和D。在A级,企业被评定为良好,同时在卫生许可和经常性卫生监督审查中也表现出色。由于风险度低,此类企业可享受简化监督,降低了监管的复杂性。

〖伍〗、食品卫生监督量化分级管理制度对食品生产经营单位的卫生信誉都进行评定和管理。该制度通过评定卫生信誉等级,以促进食品生产经营单位改善卫生条件,提高食品安全管理水平。

〖陆〗、量化分级管理正是强化了企业的责任,它运用危险性评估原则(确定有关食品的潜在风险,采取有效措施加以预防或把风险减到最低)对企业进行分级和信誉度分级,根据卫监督发298号文件,量化等级分A、B、C三个等级,按等级进行分类监管,并对有关卫生水平情况进行公示。

中国古代建筑屋顶的屋脊上所安放的兽件,脊兽数量和建筑等级之间有...

作为中国古代建筑之首,太和殿不仅独享建筑形式比较高规格的重檐庑殿顶,岔脊上排列的脊兽,十样俱全,天下无二。 古代建筑檐角上的脊兽,也称镇瓦兽,除宫殿庙宇外民宅不得安置。脊兽从唐宋时的一只,逐渐增加到数目不等,到了清代形成了今天常见的“骑凤仙人”领队的小型动物队列形态。

脊兽是中国古建筑屋脊上的装饰物,其数量和种类有着严格的等级规定。 一般建筑的屋脊上会有三个脊兽,两侧前檐加起来则是六个,因此称为“五脊六兽”。 脊兽的数量和种类会随着建筑等级的提高而增加,比较高等级的建筑可达到十个脊兽。

太和殿的脊兽共有十个,为比较高等级。在中国,只有故宫太和殿的屋脊上神兽可以十样俱全。 太和殿的十个小兽从前到后依次为:龙、凤、狮子、天马、海马、狎鱼、狻猊、獬豸、斗牛和行什。在太和殿的屋脊之上,在十个小兽最前面,有一个人形象,这就是骑凤仙人。

称谓是否有严格的等级界定??

〖壹〗、国内最普遍的称呼是同志,不论是何种职业、年龄、地位的人均可以称为“同志”。知识界人士在其工作场合或与之有关的场合,可以直接称其职称或在职称前冠以姓氏,如王大夫、张教授...在私下仍可称“同志”或“先生”。对男士称“先生”,对女士称“小姐”或夫人也较为得体。

〖贰〗、在古代中国,家庭成员的称谓有着严格的等级和顺序。 家中第一个儿子被称为“长子”,第二个儿子则是“次子”。 对于第三个儿子,古代的称谓是“三子”,这样的称谓体系体现了家族内部的排名和地位。 这种称谓习惯不仅仅局限于儿子,女儿也是如此。

〖叁〗、我 古代 称呼是什么意思是指在古代时期,人们如何称呼自己。在古代社会,人们的称呼具有严格的等级制度,常用的称呼包括父母称呼、长辈称呼、贵族称谓等。对于普通的民众,他们通常被称呼为“庶民”或“百姓”,这种称呼是普遍的、大众性的。在古代社会中,人们的称呼通常带有尊卑之分。

〖肆〗、因为当喊一个人的全称是,就相当于公开拉仇恨。有人可能认为,上级称呼下级应该能喊全称了吧,事实是即便是上下级也不能。当下级遇到上级时,如果两个人是属于同一阵营的,或者是师徒关系时。上级一般会直接喊下级的字,而不是名字。比如清朝的大臣李鸿章位极人臣,一直叫心腹盛宣怀为“杏荪。

〖伍〗、如称呼对方为“贤家”,对方的儿子为“贤郎”,对方的弟弟为“贤弟”。最后,“仁”字表示爱重,使用范围较广,可以称呼同辈友人中年龄较大的为“仁兄”,称呼地位高的人为“仁公”等。这些称呼体现了古代社会严格的等级制度和尊卑观念,通过不同的称谓表达了对对方及其家人的尊敬和礼貌。

两汉时服饰有严格的阶级区别,什么是区分身份

两汉时服饰有严格的阶级区别,什么是区分身份如下:冠。以颜色判断尊贵,服饰与五行相连发现汉代的服饰比唐朝绫罗和清代的要好。精致鲜艳的衣服不同,汉代以布衣为主。结合汉代独特的时代背景“文景之治”统治风格下的朴素风格,形成了独特的服饰审美文化。

平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母,也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。

服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上,发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220~589)魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。

主要有三点区别: 从身份上讲,官是上等人,是人民为他服务的;而吏则是下等人,是为官服务的。“吏”虽然在官府里承担着执法工作,却仍然是百姓,在古代等级森严的社会结构中,吏相对于官而言是明确无误的下等人。

在古代用来区分他们的地位的服饰的图案是不一样的,颜色和质量也是不一样的,我们可以通过相关的视频和文章来了解,这样就能来接的更多。竹子的使用象征着美好的未来,而莲花的使用则象征着福、寿、鲁的意义。它们是鹿角的葫芦和吕洞宾的剑。

形容划分等级严明的成语,好像是什么梯什么之明什么的,就是说等级划分[Ten]、..

【一阶半级】:阶、级:是封建时代的等级品位。指非常低微的官职。

有教无类:他主张教育的对象不应分贵贱贤愚, 而要一视同仁, 开平民教育之先河。 因材施教 :在教学方法方面,他提出“因材施教”,重视启发式教育,是现代民主个性化教育和启发式教育思想的源头。 学思并重:在治学方法上, 孔子主张学思并重, 认为“学而不思则罔, 思而不学则殆”。

相关成语 当仁不让 [ dāng rén bù ràng ] 【解释】:原指以仁为任,无所谦让。后指遇到应该做的事就积极主动去做,不推让。 【出自】:春秋 孔子与其弟子《论语·卫灵公》:“子曰:‘当仁,不让于师。

嫉妒就是你有的东西别人没有,她们就会自然而然产生一种感情,这种感情是一种梯次,分为【羡慕】【嫉妒】【恨】,这种感情多见于女人之中徒有虚名:空有名望。指有名无实。【出自】:明·罗贯中《三国演义》第九十五回:“却说司马懿回到寨中,使人打听是何将引兵守街亭。回报曰:‘乃马良之弟马谡也。

登高去梯:攀登到高处后把梯子拿掉。表示已无退路。出处:《孙子·九地》:“帅与之期,如登高而去其梯。”登高望远:登上高处,看得更远。也比喻思想境界高,目光远大。出处:《荀子·劝学》:“我尝跂高而望矣,不如登高之博见也。

狼有什么严密的组织和等级

对于其他的狼的话,他们的等级的划分主要是用来决定进食顺序的。只有首领才能打破等级顺序规则允许地位较低的狼优先进食。其实也没有什么特别的权利。倒有一项和首领一样的权利—欺负下级。Omega(欧米茄),地位最低的狼。

狼是一种具有严密社会组织和等级的群居动物,它们通常以小群体形式生活,成员数量可以从两匹狼到七十多匹不等。群体中的狼会形成明确的等级次序,其中最重要的是alpha狼,也就是首领。alpha狼的位置不是通过继承获得,而是通过与其他狼的竞争和挑战来确定。在挑战过程中,胜利者会成为新的首领。

狼群具有领域性和等级性,它们的领域就是它们的活动范围。当群内狼的数量增加时,领域范围相应缩小。这种现象通常象征着狼群内部的权力和野心。 狼群拥有非常严格的等级制度。一个典型的狼群大约有7匹狼,也就是所谓的“七匹狼”,但有些狼群的数量可能会超过30匹。

在狼群中,存在着严格的等级制度。一个典型的狼群大约由7匹狼组成,也有群体可达到30匹以上。狼群具有领域性,通常活动范围固定,如果群体数量增加,领域范围相应缩小。狼群之间领域不重叠,通过嚎叫声来标记和宣告自己的活动范围。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

标签: 食品安全

还木有评论哦,快来抢沙发吧~