本篇文章给大家谈谈成语大器晚成的故事,以及成语大器晚成的故事有哪些对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

“大器晚成”这一成语是的由来

不把没意义的东西拿出来显摆张扬,所以有大的功劳。所以说:“有大才干的人成就往往比较晚,而大的声音会让人听不到。

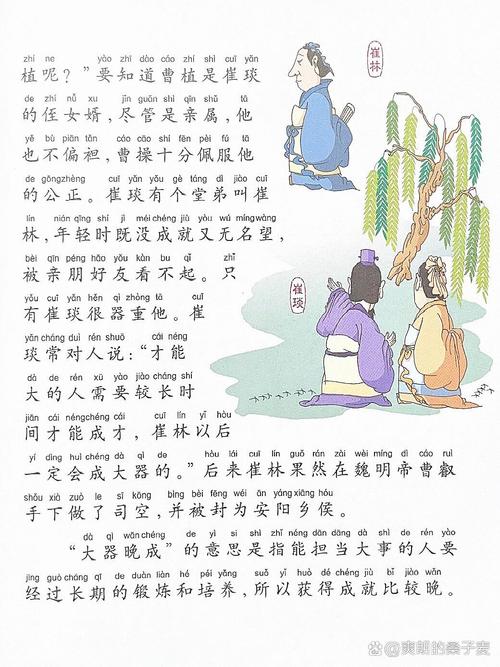

崔琰有个堂弟叫崔林。崔林年轻时一事无成,亲友们都看不起他,可是崔琰却很器重他,他凭自己的经历常对人说:“才能大的人需要长时间才能成器(大器晚成),崔林将来一定会成器的。”后来,崔林果然成才当上了大官。

来源:最早出自春秋时期的《道德经》四十一章:大方无隅,大器晚成。 这个成语的本意是指大的、贵重的材料需要更长的时间才能被制成器具。后来,这个成语的含义发生了转变,用来比喻那些能够担当大事或做出大事业的人的成就往往较晚。

这个成语最早出自《左传·僖公二〖Fourteen〗、年》:“大器晚成,不可以为常。”在古代,人们认为一个人的才华和能力是需要通过时间的积累和历练来培养的。因此,那些能够成为大器的人往往需要经历较长的时间来成长和发展。这种观点在中国文化中一直得到广泛的认同和应用。

大器晚成讲的是三国时期崔琰的故事。袁绍身边的一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,到了23岁才开始读《论语》、《韩诗》,求师学习。由于他刻苦努力,学问也逐渐多起来,最终被袁绍重用。典故原指旧制、旧例,也是汉代掌管礼乐制度等史实者的官名。

大器晚成 原意“铸造越大的器皿(如鼎、钟)越晚成型。”喻指“越是大才能的人通常越晚成功。”《韩非子·喻老》记载:“楚庄王熊旅统治朝政三年,没有发号一项政令,也没有一样政绩上的作为。

大器晚成的典故

成语典故:东汉末年,有个名叫崔琰的人,剑法很好,他特别喜欢交朋友。可是,有些人却认为他不学无术,除了舞刀弄棒,学问上一窃不通。一次,他去拜访一个很有学问的人,主人让管家出来告诉他说:“主人正在潜心读书,无暇闲谈。

典故:《老子》四十二章:“大方无隅,大器晚成。”马援是东汉初扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,字文渊。他在12岁那年,父母都去世了,他的哥哥把他抚养成人。马援从小就有很远大的志向,他的几个哥哥都很看重他这一点。当时,有一个叫朱勃的人,12岁便能口诵《诗》、《书》。

【出处】《老子》四十二章。【释义】大器:大才。大才需要经过长期的磨炼方能成就。能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。【成语典故】东汉末年,袁绍的身边有一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,23岁才开始读书求学。但因其刻苦努力,进步十分明显。

《大器晚成》成语意思/典故 三国时候袁绍身边有一位门客。名叫崔琰[yǎn],他从小学习武艺,不过直到23岁才开始读论语诗经等书籍。崔琰为人耿直很有见识,朝廷的官员们对他十分推崇,连曹操都很敬重他。

大什么晚成

大什么晚成的成语大器晚成。读音 大器晚成的读音是dà qì wǎn chéng 释义 大的器物要经过长时间的加工才能做成。后比喻能成大事的人成就显露得较晚。《老子四十一章》:“大方无隅,大器晚成。

大器晚成 dà qì wǎn chéng [释义] 大器:大的材料;比喻人才。原指大的材料需要长时间才能成器。后指能担当大事的人要经过长期锻炼;成名往往较晚;也用作对长期不得意的人的一种安慰。[语出] 《老子》:“大器晚成;大音稀声;大象无形。”[辨形] 器;不能写作“气”。

大什么晚什么的词语大什么晚什么的词语,常见的有:大器晚成。大什么晚什么的词语 相关词语和解释大器晚成 大器晚成【解释】大器:比喻大才。指能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。也用做对长期不得志的人的安慰话。【出处】《老子》四十二章:“大方无隅,大器晚成。

“大器晚成”是一个常见的成语,原意是指一些制作大型器具的材料,需要长时间的生长和加工,才能最终成为有价值的成品,这个过程往往比较晚才能显现出其真正的价值。因此,这个成语用来形容那些早期并不显眼,但经过长时间的积累后,最终取得显著成就的人或事物。

大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形意思是:宏大的方正(形象)一般看不出棱角,宏大的(人)材(物)器一般成熟较晚,宏大的音律听上去往往声响稀薄,宏大的气势景象似乎没有一定之形。出自《道德经》“大方无隅,大器晚成。大音希声,大象无形。

大器晚成的成语故事

〖壹〗、我这小孩是笨鸟慢飞,盼他可以大器晚成。报纸上形容王老爹说:“老爹笔耕数十年,金鼎获奖,大器晚成。”1历史上大器晚成,中年以后才成就事业的例子,不胜枚举。

〖贰〗、自古以来,少年得志的固然多,大器晚成的也不少。而它不但强烈而清晰地表达了亲子之爱和信念,而且讲述了两个男人如何通过婚姻一个出乎意料地大器晚成,另一个与来自田纳西州的黑人女非法结合得到上帝的恩典的故事。我这小孩是笨鸟慢飞,盼他可以大器晚成。

〖叁〗、《大器晚成》成语意思/典故 三国时候袁绍身边有一位门客。名叫崔琰[yǎn],他从小学习武艺,不过直到23岁才开始读论语诗经等书籍。崔琰为人耿直很有见识,朝廷的官员们对他十分推崇,连曹操都很敬重他。

成语故事大器晚成

〖壹〗、成语释义: 形容成名较晚。大器晚成的成语故事及解释2 解释:大器:比喻大才。指能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。典故:《老子》四十二章:“大方无隅,大器晚成。”马援是东汉初扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,字文渊。他在12岁那年,父母都去世了,他的哥哥把他抚养成人。

〖贰〗、大器晚成的读音是dà qì wǎn chéng 释义 大的器物要经过长时间的加工才能做成。后比喻能成大事的人成就显露得较晚。《老子四十一章》:“大方无隅,大器晚成。”成语故事 袁绍身边的一位门客,名叫崔琰,崔琰从小喜习武艺,到了23岁才开始读《论语》《韩诗》,求师学习。

〖叁〗、《大器晚成》成语意思/典故 三国时候袁绍身边有一位门客。名叫崔琰[yǎn],他从小学习武艺,不过直到23岁才开始读论语诗经等书籍。崔琰为人耿直很有见识,朝廷的官员们对他十分推崇,连曹操都很敬重他。

〖肆〗、【成语】: 大器晚成 【拼音】: dà qì wǎn chéng 【解释】: 大器:比喻大才。指能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。也用做对长期不得志的人的安慰话。【成语故事】:东汉末年,有个叫崔琰的人,从小就喜欢舞枪弄刀,不喜欢读书,到了二十多岁才开始拜师学习。

大器晚成成语典故

成语出处: 《三国志·魏书》此所谓大器晚成者也,终必远至。成语释义: 形容成名较晚。大器晚成的成语故事及解释2 解释:大器:比喻大才。指能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。典故:《老子》四十二章:“大方无隅,大器晚成。”马援是东汉初扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,字文渊。

成语典故:东汉末年,有个名叫崔琰的人,剑法很好,他特别喜欢交朋友。可是,有些人却认为他不学无术,除了舞刀弄棒,学问上一窃不通。一次,他去拜访一个很有学问的人,主人让管家出来告诉他说:“主人正在潜心读书,无暇闲谈。

【答案】: 楚庄王执政三年,没有发布过命令,没有处理过政事。右司马侍座,用隐语对庄王说:“有一只鸟栖息在南边的土丘上,三年不展翅,不飞不鸣,默然无声,这是什么意思呢?”庄王说:“三年不展翅,是用来长羽翼的;不飞不鸣,是用来观察民众的习惯。

大器晚成 【出处】《老子》四十二章。【释义】大器:大才。大才需要经过长期的磨炼方能成就。能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。【成语典故】东汉末年,袁绍的身边有一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,23岁才开始读书求学。但因其刻苦努力,进步十分明显。

《大器晚成》成语意思/典故 三国时候袁绍身边有一位门客。名叫崔琰[yǎn],他从小学习武艺,不过直到23岁才开始读论语诗经等书籍。崔琰为人耿直很有见识,朝廷的官员们对他十分推崇,连曹操都很敬重他。

大器晚成成语故事

关于大器晚成的成语故事1 袁绍身边的一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,到了23岁才开始读《论语》、《韩诗》,求师学习。由于他刻苦努力,学问也逐渐多起来。当时袁绍的士兵非常残暴,掘开坟墓将尸骨暴露出来。崔琰劝说袁绍不要这样做,袁绍认为他说得对,封他为骑都尉。

自古以来,少年得志的固然多,大器晚成的也不少。而它不但强烈而清晰地表达了亲子之爱和信念,而且讲述了两个男人如何通过婚姻一个出乎意料地大器晚成,另一个与来自田纳西州的黑人女非法结合得到上帝的恩典的故事。我这小孩是笨鸟慢飞,盼他可以大器晚成。

崔琐在对人才的识别方面,有着独到之处。崔琐有个堂弟名叫崔林,年轻时没有什么成就和名望,亲戚朋友都瞧不起他。但是崔琐却对这位堂弟相当器重,常常对别人说:“此所谓大器晚成者也,终必远至。意思是说,能做大事的人往往要经过长期的锻炼,崔林将来一定会成大器。

【成语故事】:东汉末年,有个叫崔琰的人,从小就喜欢舞枪弄刀,不喜欢读书,到了二十多岁才开始拜师学习。崔琰很聪明,再加上他学习很刻苦,后来成为一个能文能舞的人。崔琰有个堂弟叫崔林,年轻时不爱说话,看起来呆头呆脑的,所以有许多人都瞧不起他,说他将来不会有什么出息。

OK,关于成语大器晚成的故事和成语大器晚成的故事有哪些的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~