大家好,成语不自量力的主人公是谁相信很多的网友都不是很明白,包括不自量力的成语故事简写也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于成语不自量力的主人公是谁和不自量力的成语故事简写的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

不自量力是什么意思

不自量力,汉语成语,拼音是bù zì liàng lì,意思是自己不估量自己的能力。指过高地估计自己的实力。示例:小刚打乒乓球不太好,但一次乒乓球比赛上,小刚却主动提出要和上届冠军挑战,同学们都说他是鸡蛋碰石头——不自量力。

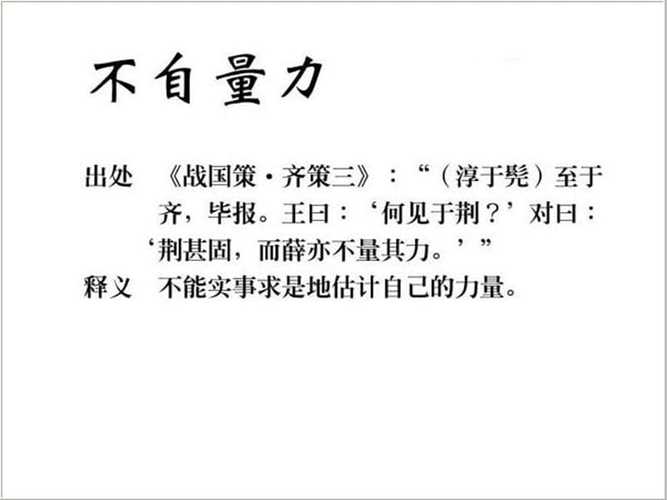

不自量力意思是自己不估量自己的能力。指过高地估计自己的实力。出处:刘向两汉《战国策·齐策三》:“荆甚固,而薛亦不量其力。”译文:就说我们殿试都是侥幸名列上等,并非不自量力,何敢自不量力,妄自谈文。

不自量力是指过高地评估自己的能力,做一些超出自己能力范围的事情。解释: 基本含义:不自量力字面意思是自己估计自己的能力不准确,过高地评估了自己的实力和能力,从而去做了一些超出自己能力范围的事情。这样的人常常难以成功,甚至可能因为错误的决策和过高的期望而受到打击。

不自量力的意思是什么

不自量力,汉语成语,拼音是bù zì liàng lì,意思是自己不估量自己的能力。指过高地估计自己的实力。示例:小刚打乒乓球不太好,但一次乒乓球比赛上,小刚却主动提出要和上届冠军挑战,同学们都说他是鸡蛋碰石头——不自量力。

不自量力意思是自己不估量自己的能力。指过高地估计自己的实力。出处:刘向两汉《战国策·齐策三》:“荆甚固,而薛亦不量其力。”译文:就说我们殿试都是侥幸名列上等,并非不自量力,何敢自不量力,妄自谈文。

不自量力是一个成语,读音为bù zì liàng lì,意思是不能正确估计自己的力量出自春秋左丘明左传·隐公十一年“不度duó德,不量力,不亲亲,不征辞,不察有罪”译文不估计自己的威德是否比对方高。

不自量力是指过高地评估自己的能力,做一些超出自己能力范围的事情。解释: 基本含义:不自量力字面意思是自己估计自己的能力不准确,过高地评估了自己的实力和能力,从而去做了一些超出自己能力范围的事情。这样的人常常难以成功,甚至可能因为错误的决策和过高的期望而受到打击。

成语不自量力的典故

〖壹〗、不自量力(拼音是bù zì liàng lì)是一则来源于历史典故的汉语成语,最早出自《左传·隐公十一年》。“不自量力”意思是自己不估量自己的能力,比喻过高地估计自己的实力;该成语自身结构是动宾式,在句子当中一般充当谓语、定语、状语;多含贬义。

〖贰〗、蚂蚁正不自量力的和人类在战争。1李花主任是谁,自己在李花主任面前卖弄,真是不自量力。1王荣自告奋勇去干这件事,还很谦虚地说:“我是‘不自量力’啊!”。1他想在短时间内完成一部鸿篇巨著,传之不朽,这无异于夸父逐日,实在是不自量力。

〖叁〗、不自量力的典故 孟尝君田文是齐国贵族,薛邑(今山东滕县东南)是齐王给他的封地。有一次,薛邑遭到楚国强大军队的进攻。孟尝君一面组织力量抵御楚军,一面企望齐宣王能派兵来援救。正在这时,门官进来禀告.齐大夫淳于髡(kun坤)先生出使楚国回来,路过薛邑,现在城外。

〖肆〗、量: 估量,估计。不能正确地估计自己的能力。源自《左传·隐公十一年》:“不度德,不量力,不亲亲,不征辞,不察有罪,犯五不韪而以伐人,其丧师也,不亦宜乎!”春秋时期,在现在的河南省内有两个很小的诸侯国,一个叫郑国,一个叫息国。

〖伍〗、另外,“冒天下之大不韪”这一成语也源自故事中的“犯五不韪而以伐人”。它意味着不顾全球人民反对而做出错误决策或行事,多用于形容公然违反公理正义的行为。通过这些典故,古人向后人传达了在决策和行动前应充分评估自身条件和后果的重要教训。不自量力的行为最终只会导致失败和损失。

〖陆〗、不自量力。出自《战国策·齐策三》故事发生在春秋时代。那时,郑国和息国睦邻相处。一年,息国为了一件小事,和郑国闹翻。息国国王要讨伐郑国,就召集大臣来商议。有的说:“陛下和郑国国王同姓,不要轻易动武。

不自量力成语典故

不自量力的成语故事1 [出处] 春秋·左丘明《左传·隐公十一年》。息是春秋时期的一个小国,它的国土面积很小,人口也不多,与旁边的郑国相比,就像是把一个小鸡蛋放到一块大岩石上,相差十分明显。有一次,息国和郑国之间产生了冲突,双方互不相让,于是矛盾便激化起来。

不自量力(拼音是bù zì liàng lì)是一则来源于历史典故的汉语成语,最早出自《左传·隐公十一年》。“不自量力”意思是自己不估量自己的能力,比喻过高地估计自己的实力;该成语自身结构是动宾式,在句子当中一般充当谓语、定语、状语;多含贬义。

故不自量力,而以身徇之,庶天下忠臣义士将有闻风而起者。

在历史当中,不自量力有着什么样的意义?对我们有什么帮助?

我们都知道不自量力这个成语的意思就是我们根本不估量自己有多大的能力,过高的觉得自己的能力很强。那么这个词语就跟自不量力就是一样的,都是说。我们把自己看得太过于重要。但是其实我们的能力并没有那么的强大。那么对于我们来说,这个成语有什么样的意义和小故事呢?就让我们一块儿来了解一下吧。

太大的力量则可能使我们飘飘然不自量力,最终将身败名裂,淹没在虚荣自负的渊薮之中。1你到这里来是因为你不自量力,不知自重。1蚂蚁正不自量力的和人类在战争。1李花主任是谁,自己在李花主任面前卖弄,真是不自量力。

不自量力:指不认清自己的能力、技能、地位等,超过了自己的能力范围,贸然行动而导致失败。出自《史记·魏公子列传》。 量力而行:就是要根据自己的能力水平,谨慎地进行行动或工作。出自《礼记·中庸》。 取长补短:取长处弥补短处。

敌人打败了,就得追下去,非杀得他们片甲不留不算完。” 那边范雎得到赵括替换廉颇的消息,知道自己的反间计成功,就秘密派白起为上将军,去指挥秦军。白起一到长平,布置好埋伏,故意打了几阵败仗。赵括不知是计,拼命追赶。

成语不自量力的主人公是谁?不自量力是什么意思

〖壹〗、不能实事求是地估计自己的力量。不自量力的典故 孟尝君田文是齐国贵族,薛邑(今山东滕县东南)是齐王给他的封地。有一次,薛邑遭到楚国强大军队的进攻。孟尝君一面组织力量抵御楚军,一面企望齐宣王能派兵来援救。正在这时,门官进来禀告.齐大夫淳于髡(kun坤)先生出使楚国回来,路过薛邑,现在城外。

〖贰〗、“不自量力”意思是自己不估量自己的能力,比喻过高地估计自己的实力;该成语自身结构是动宾式,在句子当中一般充当谓语、定语、状语;多含贬义。不自量力的典故:春秋时,在现今河南省内有两个诸侯国,一个叫郑国,一个叫息国。公元前712年,息国向郑国发起战争。

〖叁〗、释义: “不量力”,也就是“不自量力”或“不自量”,用来表示不能正确地估计自己的力量,或过高地估计自己。故事: 春秋时期,在如今河南省境内有两 个诸侯国,一个是郑国,一个是息国。公元前712年,息国向郑国发动了战争。

〖肆〗、意思是:不估计自己的威德是否比对方高,不衡量自己的力量是否比对方强,两国国君出于同姓、本是亲属而不亲爱,对双方争执的言词不分析是非曲直,不认识自己的错误。又说:“犯五不韪,而以伐人,是以知息之将亡也。”意思是:犯了这五条错误,还要出师征伐别国,由此可以看出息国快要灭亡了。

〖伍〗、自不量力和不自量力是一个意思。自不量力是指自己不估量自己的能力。不自量力是指自己不估量自己的能力。 两个成语是一个意思,一般说不自量力。

不自量力成语故事

不自量力的成语故事1 [出处] 春秋·左丘明《左传·隐公十一年》。息是春秋时期的一个小国,它的国土面积很小,人口也不多,与旁边的郑国相比,就像是把一个小鸡蛋放到一块大岩石上,相差十分明显。有一次,息国和郑国之间产生了冲突,双方互不相让,于是矛盾便激化起来。

成语故事:春秋时代,郑国和息国都是很小的诸侯国,但息国的人力与物力比郑国要少得多,军力也要弱得多。公元前712年,息国和郑国为了一件小事发生矛盾,息国国王不采取谈判协商解决的态度,二话不说就向郑国发动战争。

郑国立刻出兵迎战。最后,息国兵被打得丢盔弃甲,狼狈不堪。不自量力就是不衡量自己的实力而轻举妄动。息国正是犯了这个错误而遭失败。

[1]分析这一事件,不难发现息国之所以败亡,其根源在于自不量力。它没有正确认识自己的实力与品德,未能准确评估敌我双方的力量对比,无法辨别真正的敌人与盟友,更未团结邻国以增强自身实力。[2]最终,息国因内部的混乱与疏失,未能及时调整策略,结果被楚国一举消灭,成为了历史的悲剧。

不自量力成语故事:春秋时,在现今河南省内有两个诸侯国,一个叫郑国,一个叫息国。公元前712年,息国向郑国发起战争。虽然看上去郑国和息国都是小国,但实际上,郑国的人力和物力都要强于息国。在军事实力上,息国也不是郑国的对手。最终息国被打败了,其国力也大为消耗,变得更加衰弱。

有句成语叫做“甘冒不韪”或“冒天下之大不韪”,就是说:明知不对,还是硬干,是自已心甘情愿犯错误,犯天下最大的错误。当时人们说的息国所犯“五不韪”是哪五条呢?根据《左传》记载,就是:“不度德,不量力,不亲亲,不征词,不察有罪。

关于本次成语不自量力的主人公是谁和不自量力的成语故事简写的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

标签: 成语故事

还木有评论哦,快来抢沙发吧~