大家好,今天来为大家分享西汉的选官制度:西汉时期的选官制度有哪些的一些知识点,和西汉的选举制度的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

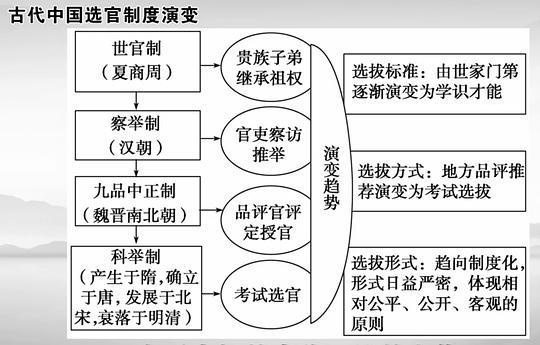

选官制度的演变

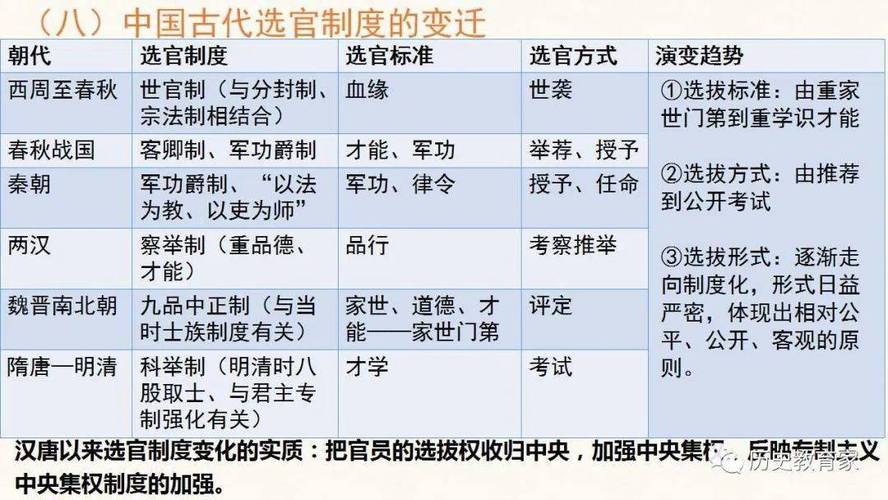

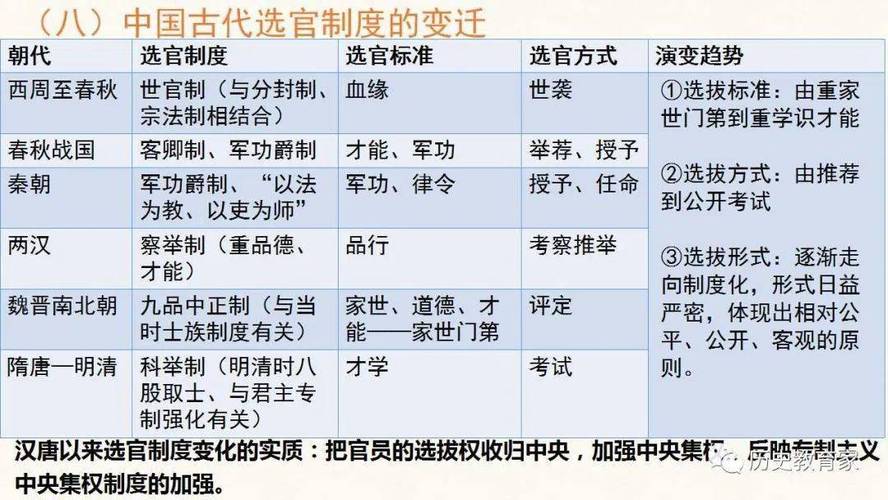

〖壹〗、先秦:从夏朝到春秋,选官主要按爵位;战国时期,商鞅变法等地主阶级改革,才重视按军功授爵。西汉:西汉武帝时开始实行察举制,分察举和皇帝征召等。南北朝:九品中正制,按照“中正”所评品级决定官员奖惩,反映了世家大族(士族地主)的垄断地位。

〖贰〗、一)先秦时期:世官制 『1』内容:选官范围限定为贵族,由贵族子弟世代继承祖上的权位。『2』影响:推动了奴隶社会的发展。(二)秦朝和汉初时期 军功爵制 『1』内容:按照军功大小授予不同爵位,商鞅变法,实行二十等爵制。『2』影响:有利于国家选拔军事人才,满足了国家统一的社会需求。

〖叁〗、中国古代选官制度的演变是多元因素推动的结果。

〖肆〗、中国古代选官制度历经了多个阶段的历史沿革,其演变过程体现了不同历史时期的社会政治背景及人才观念的变化。世袭制时期 在古代初期,选官制度主要表现为世袭制。世袭制是通过血缘关系来确定官员的继承,这种方式注重家族的地位和影响力。

〖伍〗、古代选官制度的演变,主要经历了这样几个阶段。夏、商、周时期:“世卿世禄制”,盛行于夏、商、周时期。

西汉至隋唐我国选官制度在选拔人才的标准上有何变化规律

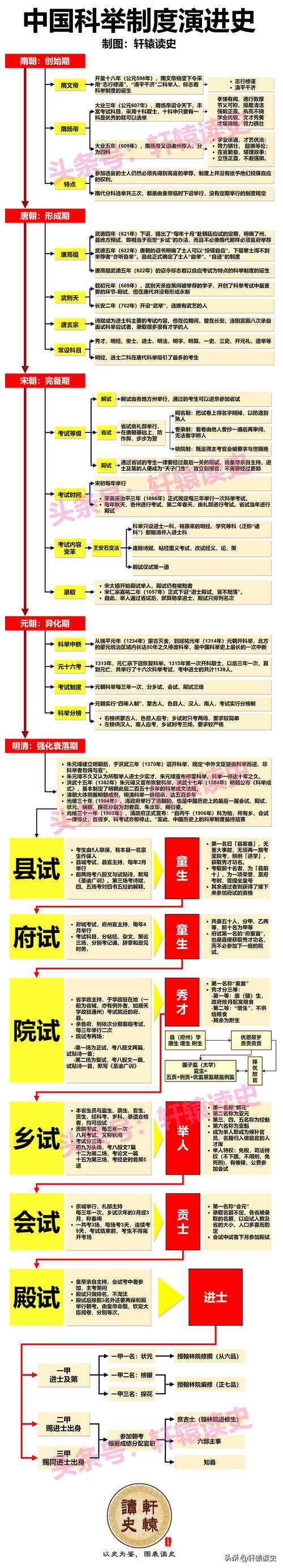

隋唐时期,选官变成了科举制度,打破了官僚垄断地位,为国家选拔人才,培养了大批巩固和推动社会发展的人,促成历史的进步。2 标准:察举制以德行为标准,九品中正制以门第为标准,科举制以学识能力为标准,八股取士以呆板空洞的八股文为标准。

西汉选举制度有三种:不定期选取:新皇登基、大自然灾害等重大事情,政府需要地方推荐贤人,称为贤良(有特殊才能的人)贤良到政府后,照例由政府提出几个政治上的重大问题,叫策问。

标准变化:西汉至东汉前期以才能和品德(声望)为标准;东汉后期注重出身门第;唐代以才能(主要是考试成绩)为标准。简单答述一下,希望对你有所帮助。

早期,实行军工授爵;察举制,由官员推荐或有一些硬性标准,例如举孝廉,那时候很多想入仕的文人大多跑去有名望或者大官家中展示自己的才华希望被赏识就是这个道理;然后是九品中正制,这个制度弊端很大,实际上就是为世家贵族服务的;再是科举制,相对来说科举制是一种比较公平的选官制度。

战国时期出现「军功爵制度」,又兴起「养士」之风,招揽有才干、善言辞的人才,不论出身,为国君、诸侯服务。到秦代则以「辟田」和军功为选官依据。但这些都不是完备的选官制度。 到了汉代,为了适应国家统治的需要,建立了一整套选拔官吏的制度,名为「察举制」。

科举是中国古代读书人的所参加的人才选拔考试。魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。为改变这种弊端,隋文帝开始用分科考试来选举人才。

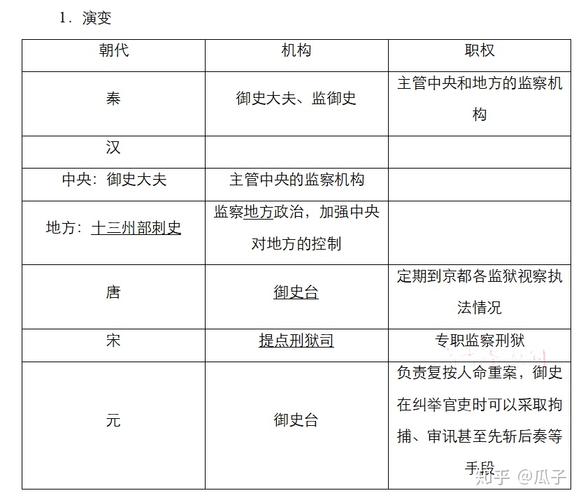

西汉、隋唐、北宋、元、明、清的监察制度和选官制度

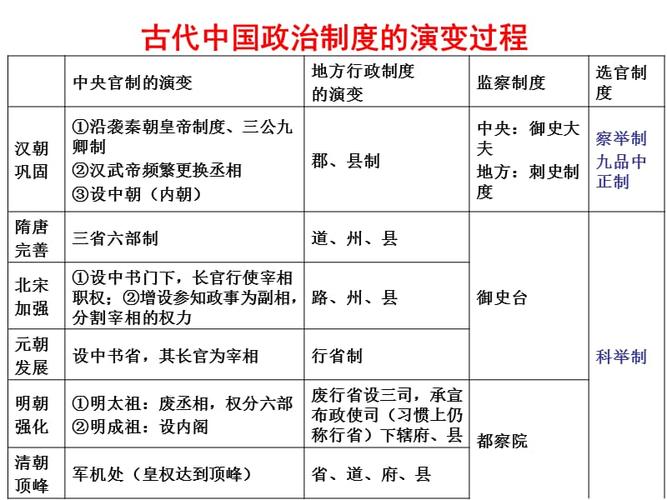

〖壹〗、西汉:监察制度— 刺史制度;选官制度—包括察举和征召等内容。选官标准:前期是才能和品德,后期却变成门第望族,九品中正制。隋唐:监察制度—隋设御史台、司隶台、竭者台,分别负责内外监察。唐在御史台下设台院、殿院、察院;选官制度—科举制度。

〖贰〗、北宋时期,政治制度注重监察体系的构建。地方设通判,与知州相互牵制,加强对地方的控制。监察制度的建立,体现了北宋政府对于权力监督的重视。元朝的监察体系由御史台负责,其职能涵盖了对官员的监察与弹劾,体现了中央对地方权力的监督与控制。元朝的监察制度,有效地维护了政治稳定与公正。

〖叁〗、秦:【丞相制度】建立从中央到地方的官制和行政机构即三公九卿制。三公分别为丞相(帮助皇帝处理全国的政事)、太尉(负责管理军事)、御史大夫(执掌群臣奏章,下达皇帝召令,兼理国家监察事务),互相没有统属关系,由皇帝掌握最终决断权。【监察制度】秦朝在中央设置御史大夫,作为主管监察的比较高官吏。

西汉时实行怎样的选官制度?其选拔标准是什么

察举制。汉代选拔官吏的一种制度。是一种由下而上推选人才为官的制度,这是两汉选用官吏最主要的途径之一。前 196 年,汉高祖刘邦下求贤诏,令从郡国推举有治国才能的“贤士大夫”,开汉代察举制度的先河。把察举作为选官的一项制度是从文帝开始的。

西汉选官制度是察举制。汉朝建立了一整套选举人才的选官制度,有察举制和征辟制。察举制不同于以前先秦时期的世官制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

选官制度 西汉时,我国的选官制度,绝大部分都是被贵族官僚所垄断的,子承父业,弟承兄业,这个制度决定了只要这个家族没有断子绝孙。家族就可以一直当着官。后来随着汉武帝的改革,逐渐发展成了察举制。

汉武帝刘彻时期的选官制度,是怎样的?

汉初,西汉官员的选官制度主要依靠“任子”和“赀选”制。 “任子”是汉初选官、任官时一项最重要的制度,被明确于西汉的律法条文之上,《汉书.哀帝纪》载:“除任子令及诽谤诋欺法”,颜师古注:“应劭曰:‘任子令者,《汉仪注》:“吏二千石以上视事满三年,得任同产若子一人为郎。”不以德选,故除之。

汉武帝时期的选官制度以察举制为代表。此制度由地方长官在辖内挑选人才,推荐给上级或中央,经过试用与考核后任命官职。察举制以孝廉作为选拔标准,因此又称为“举孝廉”。

汉武帝时期的选官制度是察举制。察举制是中国古代选拔官吏的一种制度,它的确立时间是汉武帝元光元年(公元前134年)。察举制不同于以前先秦时期的世官制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

汉武帝时期的选官制度是察举制和征辟制,选官标准主要是孝顺亲长,兼能正直。察举制是中国古代选拔官吏的一种制度,它的确立是从汉武帝元光元年(公元前134年)开始的。

汉朝的选官制度是怎样的?

〖壹〗、汉朝的选举制度是察举制。察举即选举,是一种由下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径:察举制,初期以“乡举里选”为依据,注重乡里舆论对某位士人德才评判的权威性。

〖贰〗、该朝代实行的选官制度是察举制和征辟制。察举制:察举制是一种由下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径。初期以“乡举里选”为依据,注重乡里舆论对某位士人德才评判的权威性。

〖叁〗、汉朝的选举制度是察举制,以地方推荐为主,考试为辅,考试与推荐相辅而行。但是考生被推荐后,仍然必须经过考试复核,复核合格后才能录用。西汉时期,汉代察举制下的考试并不占主导地位,考试只是区分人才高下,授官大小的借鉴。

〖肆〗、汉武帝时期的选官制度以察举制为代表。此制度由地方长官在辖内挑选人才,推荐给上级或中央,经过试用与考核后任命官职。察举制以孝廉作为选拔标准,因此又称为“举孝廉”。

西汉的选官制度是什么?

〖壹〗、西汉选官制度是察举制。汉朝建立了一整套选举人才的选官制度,有察举制和征辟制。察举制不同于以前先秦时期的世官制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

〖贰〗、汉朝建立了一整套选举人才的选官制度,有察举制和征辟制,分别是由下而上推荐人才和自上而下选拔官吏的制度,后期宦官把持用人大权,选官制度更加荒谬,出现“举秀才,不知书;察孝廉,父别居”的腐朽局面。

〖叁〗、汉初,西汉官员的选官制度主要依靠“任子”和“赀选”制。 “任子”是汉初选官、任官时一项最重要的制度,被明确于西汉的律法条文之上,《汉书.哀帝纪》载:“除任子令及诽谤诋欺法”,颜师古注:“应劭曰:‘任子令者,《汉仪注》:“吏二千石以上视事满三年,得任同产若子一人为郎。”不以德选,故除之。

〖肆〗、西汉的选官制度是察举制。察举制是中国古代选拔官吏的一种制度,它的确立是从汉武帝元光元年(公元前134年)开始的。察举制不同于以前先秦时期的世袭制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

〖伍〗、汉代选拔官吏的一种制度。是一种由下而上推选人才为官的制度,这是两汉选用官吏最主要的途径之一。前 196 年,汉高祖刘邦下求贤诏,令从郡国推举有治国才能的“贤士大夫”,开汉代察举制度的先河。把察举作为选官的一项制度是从文帝开始的。

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~