大家好,今天给各位分享以茶代酒的典故与历史人物的一些知识,其中也会对以茶代酒出自进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

以茶代酒的典故

〖壹〗、“以茶代酒”这一典故出自《三国志》。公元252年,吴主孙权将皇位传于年仅10岁的第七个儿子孙亮,即吴废帝。15岁亲政后,孙亮被权臣孙綝罢黜为会稽王,迎立孙权第六子孙休为帝,即吴景帝。可孙休命不长,临终时遗诏让儿子做接班人,让丞相濮阳兴和左将军张布当“顾命大臣”,以辅佐幼主。

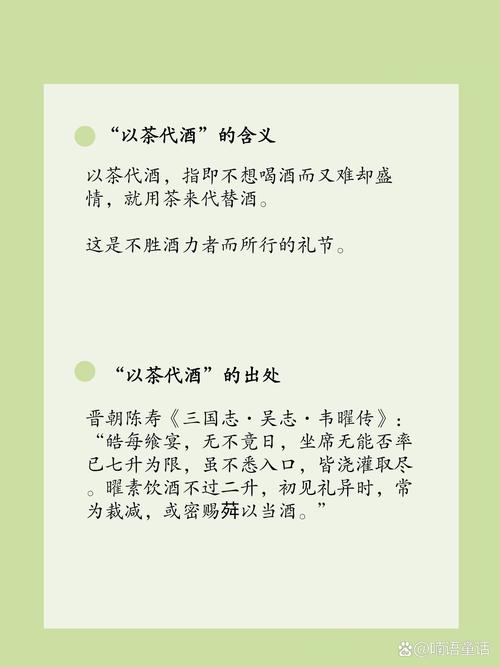

〖贰〗、“以茶代酒”的典故最早出现在晋朝陈寿的《三国志·韦曜传》里:“……皓每飨宴,无不竟日,坐席无能否,率已七升为限,虽不悉入口,皆浇灌取尽。

〖叁〗、以茶代酒的典故:孙皓是孙权的孙子,是废太子孙和之子。东吴的第一代皇帝是孙权,第二代、第三代都是孙权的儿子,孙皓的叔叔。第三代皇帝孙休驾崩后,两位顾命大臣认为孙休的儿子年幼,周边环境又复杂多变,如尊先帝昭命,恐吴国有存亡之忧。于是朝臣商议后,决定拥立废太子之子稍年长的孙皓为帝。

“以茶代酒”这一典故的来由

“以茶代酒”这一典故,不仅展现了三国时期君臣之间的复杂关系,也揭示了专制暴君与臣子之间的不和谐。君臣向来等级分明,尤其对于专制暴君来说,难得和臣子保留这份心有灵犀的体己。然而,一旦君主行为不端,就会导致臣子的不满,甚至反抗。

“以茶代酒”这一典故,源于《三国志》中一段历史。酒,象征着意气与热烈,而茶,则代表了境界与自我。在古代,无论是夏商时期的酒文化,还是汉唐的茶道发展,两者都承载着不同的社会功能和情感表达。公元252年,吴国宫廷中发生了一场权力更迭的悲剧。

中华民族是礼义之邦,素有“以茶代酒”的习俗,每逢宴饮,不善饮酒或不胜酒力者,往往会端起茶,道一句“以茶代酒”,以尽礼数,既推辞摆脱了饮酒,又不失礼节,而且极富雅意。

以茶代酒的典故:孙皓是孙权的孙子,是废太子孙和之子。东吴的第一代皇帝是孙权,第二代、第三代都是孙权的儿子,孙皓的叔叔。第三代皇帝孙休驾崩后,两位顾命大臣认为孙休的儿子年幼,周边环境又复杂多变,如尊先帝昭命,恐吴国有存亡之忧。于是朝臣商议后,决定拥立废太子之子稍年长的孙皓为帝。

经过查找资料,以茶代酒的典故如下,根据三国时期的《三国志》记载:吴国君主孙皓“密赐茶荼以代酒”,为“以茶代酒”之典故。公元252年,吴太祖孙权病死,传位于子孙亮,后宫廷政变,孙亮之兄孙休上台。孙休临终时,遗诏儿子做接班人,任丞相濮阳兴和左将军张布为“顾命大臣”,辅佐幼主。

以茶代酒典故

〖壹〗、“以茶代酒”的典故吴国的第四代国君孙皓(东吴的最后一个皇帝),他十分好酒,每次设宴的规定,来客至少要饮酒七升。孙皓对博学多闻的朝臣韦曜甚为器重,但韦曜酒量不好,每当韦曜对皇帝饮酒的盛情难却、难以下台时,孙皓便悄悄让人把酒换成茶,让韦曜不至于难堪。这就是“以茶代酒”的最早记载。

〖贰〗、“以茶代酒”这一典故出自《三国志》。公元252年,吴主孙权将皇位传于年仅10岁的第七个儿子孙亮,即吴废帝。15岁亲政后,孙亮被权臣孙綝罢黜为会稽王,迎立孙权第六子孙休为帝,即吴景帝。可孙休命不长,临终时遗诏让儿子做接班人,让丞相濮阳兴和左将军张布当“顾命大臣”,以辅佐幼主。

〖叁〗、以茶代酒的典故:孙皓是孙权的孙子,是废太子孙和之子。东吴的第一代皇帝是孙权,第二代、第三代都是孙权的儿子,孙皓的叔叔。第三代皇帝孙休驾崩后,两位顾命大臣认为孙休的儿子年幼,周边环境又复杂多变,如尊先帝昭命,恐吴国有存亡之忧。于是朝臣商议后,决定拥立废太子之子稍年长的孙皓为帝。

〖肆〗、“以茶代酒”的典故最早出现在晋朝陈寿的《三国志·韦曜传》里:“……皓每飨宴,无不竟日,坐席无能否,率已七升为限,虽不悉入口,皆浇灌取尽。

以茶代酒的典故:敬领导可以以茶代酒吗?

〖壹〗、故事发生在东吴时期,第四代国君孙皓对博学的韦曜十分敬重。孙皓设宴规定,宾客需饮酒七升。然而,韦曜酒量有限。为了尊重他的喜好,孙皓会让人在韦曜面前悄悄将酒换成茶,既满足了礼节,又保护了韦曜的健康。这个举动便成了“以茶代酒”典故的最早记载。

〖贰〗、“以茶代酒”的典故吴国的第四代国君孙皓(东吴的最后一个皇帝),他十分好酒,每次设宴的规定,来客至少要饮酒七升。孙皓对博学多闻的朝臣韦曜甚为器重,但韦曜酒量不好,每当韦曜对皇帝饮酒的盛情难却、难以下台时,孙皓便悄悄让人把酒换成茶,让韦曜不至于难堪。这就是“以茶代酒”的最早记载。

〖叁〗、因为酒量只有两升,孙皓便在酒杯中暗中替他换上清茶。韦曜巧妙地以茶代酒,既避开了醉酒的尴尬,也保全了自身的尊严。然而,孙皓对“顾命大臣”的猜疑并未因此消除,反而对他们心生怨恨,最终将他们流放并杀害。

〖肆〗、“以茶代酒”的传统源自三国时期的故事,当时东吴国主孙皓因贪杯而让韦曜以茶代酒,以避免他因醉酒失态。而在2013年的全国政协会议中,冯小刚委员提议“以茶代酒”敬酒,这一举动在八项规定实施后显得尤为突出,既体现了节俭,又倡导了廉洁文化。

中国以茶代酒的由来

酒是一种意气,茶是一种境界。以茶当酒,则是用保持自我的姿态,传达与子同袍的情意。“以茶代酒”这一典故出自《三国志》。公元252年,吴主孙权将皇位传于年仅10岁的第七个儿子孙亮,即吴废帝。15岁亲政后,孙亮被权臣孙綝罢黜为会稽王,迎立孙权第六子孙休为帝,即吴景帝。

【以茶代酒】“以茶代酒”的典故最早出现在晋朝陈寿的《三国志·韦曜传》里:“……皓每飨宴,无不竟日,坐席无能否,率已七升为限,虽不悉入口,皆浇灌取尽。

中国的“以茶代酒”习俗源远流长,起源于三国时期的故事。在公元252年的吴国,孙权逝世后,其子孙亮继位,但政变发生,孙休成为新的领导者。孙休在临终前指定濮阳兴和张布为幼主的辅政大臣,然而在他去世后,这两位大臣因幼主年幼,改立孙皓为帝,开始了吴国的动荡时期。

以茶代酒的典故:孙皓是孙权的孙子,是废太子孙和之子。东吴的第一代皇帝是孙权,第二代、第三代都是孙权的儿子,孙皓的叔叔。第三代皇帝孙休驾崩后,两位顾命大臣认为孙休的儿子年幼,周边环境又复杂多变,如尊先帝昭命,恐吴国有存亡之忧。于是朝臣商议后,决定拥立废太子之子稍年长的孙皓为帝。

韦曜与孙皓的以茶代酒在三国时期,吴国的孙皓皇帝对韦曜这位博学的朝臣十分器重。有一次,孙皓设宴,规定客人需饮酒七升,但韦曜酒量有限。为照顾韦曜,孙皓便暗中以茶代替酒,以避免让他难堪,这便是“以茶代酒”一词的最早记载。

中国历来注重礼仪,其中“以茶代酒”的传统在宴席上尤为常见。当宾客因不善饮酒或酒量有限,他们会用茶代替酒,表达敬意的同时避免过量。这一习俗的起源可以追溯到三国时期。公元252年,吴国孙权去世,其子孙亮即位后遭遇政变,孙休成为皇帝。

茶礼之“以茶代酒”

“以茶代酒”一词可谓人尽皆知,但你知道它的由来吗?【以茶代酒】“以茶代酒”的典故最早出现在晋朝陈寿的《三国志·韦曜传》里:“……皓每飨宴,无不竟日,坐席无能否,率已七升为限,虽不悉入口,皆浇灌取尽。

在中华文化的大背景下,以茶代酒的习俗源远流长,体现了深厚的礼仪内涵。每逢宴饮场合,那些不善饮酒或不能承受过量酒力的人,往往会以茶作为敬意,表达对礼数的尊重,既避免了过量饮酒,又不失待人接物的得体。这一习俗并非偶然,其历史渊源可追溯至三国时期晋朝的《三国志·韦曜传》。

接受茶礼:受礼者通常应以双手接过茶杯,并表示感谢。如果是不便饮用,可以礼貌地表示谢绝,并赞扬茶水的味道。 饮茶:在主人或长辈面前,应当等他们先举杯饮茶后,再跟随饮用。饮茶时应小口慢饮,体会茶的香味。

中国四字“茶德”——廉、美、和、敬 廉——推行清廉、勤俭有德。以茶敬客,以茶代酒,简单不奢侈,待客重在“心”。美——名品为主,共尝美味,共闻清香,共叙友情,康起长寿。和——德重茶礼,和诚相处,搞好人际关系。敬——敬人爱民,助人为乐,相敬如宾。

中国四字“茶德”--廉、美、和、敬 廉--推行清廉、勤俭有德。以茶敬客,以茶代酒,简单不奢侈,待客重在“心”。美--名品为主,共尝美味,共闻清香,共叙友情,康起长寿。和--德重茶礼,和诚相处,搞好人际关系。敬--敬人爱民,助人为乐,相敬如宾。

好了,关于以茶代酒的典故与历史人物和以茶代酒出自的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~