本篇文章给大家谈谈解析成语割发代首,以及割发代首的意思和造句对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

割发代首是什么意思

〖壹〗、意思:把头发割了代替砍头。古人讲究身体发肤受之父母不可毁伤,割发可以算是不孝之大罪,所以曹操就在军前割发代首以明军纪。读音:gē fà dài shǒu 出处:《三国演义》第十七回:乃以剑割自己之发掷于地曰:“割发权代首。

〖贰〗、割发代首的意思是以割发代替斩首的刑罚。割发在古代是一种刑罚,代表着对犯罪者的惩罚。而“代首”则是指代替斩首,是古代的一种刑罚方式。割发代首便是将割发的惩罚方式代替斩首的极刑。在古代,割发被视为对身体的一种伤害,代表着对犯罪行为的严厉惩处。

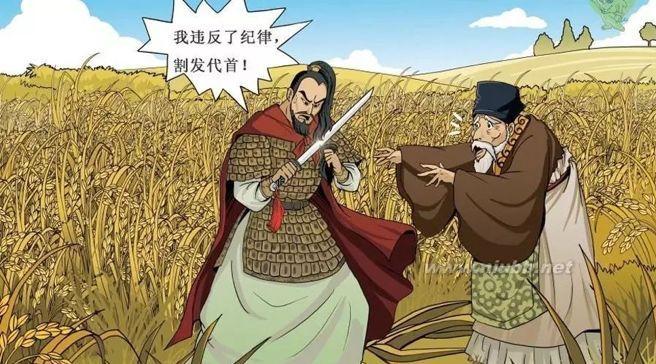

〖叁〗、割发代首:把头发割了代替砍头。古人讲究身体发肤受之父母不可毁伤,割发可以算是不孝之大罪,所以曹操就在军前割发代首以明军纪。故事情节:古代曹操的官兵在经过麦田时,曹操命令官兵们不准践踏麦地,如有违反则要杀头。

〖肆〗、本文要介绍的成语,是大家都非常熟悉的割发代首,意为把头发割了代替砍头。小说中提到的曹操割发代首的故事,是一个真实的历史事件,出自《三国志?武帝纪》注引《曹瞒传》。该传载:常出军,行经麦中,令‘士卒无败麦,犯者死’。

〖伍〗、意思是割下头发代替砍头,古人认为身体发肤受之父母不可伤,伤之是不孝大罪,曹操下令行军践踏麦田者斩,他却因马惊踩踏一片麦田,执行军令要自杀,众将跪求下,变割发代首,从此将士都佩服曹操。军纪严明。

〖陆〗、割发代首,出自《三国演义》第十七回 :袁公路大起七军 曹孟德会合三将 。

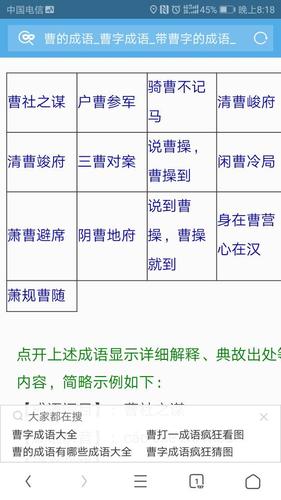

跟曹操有关系的成语有哪些,有什么故事?

〖壹〗、望梅止渴一次曹操带着士兵出征,而当下正好是夏季特别的热,士兵在行军的过程当中都是口渴难耐,而且很长时间都看不到任何的水源。眼看着自己的士兵快要支撑不下去了,于是曹操便编造了一个谎言,称在前面不远处便有一大片的梅林。

〖贰〗、割须弃袍是一则成语故事,来源于古典名著《三国演义》第58回,曹操率军与马超在潼关交兵,曹军被打败后马超追击曹操时,曹操为了不被认出来,把胡须割掉,把长袍丢弃之事。

〖叁〗、谯水击蛟:曹操十岁那年,有一次在龙潭中游泳,突然遇到一条凶猛的鳄鱼。鳄鱼张牙舞爪地向曹操攻击,但曹操毫不畏惧,沉着地与鳄鱼周旋。鳄鱼无法下口,于是逃掉了。曹操回家后,没有向家人提起鳄鱼的事。

〖肆〗、老骥伏枥 老骥伏枥,汉语成语,读音是lǎo jì fú lì,意思是比喻人虽然年老,但仍有雄心壮志。出自三国·魏·曹操《龟虽寿》诗:“老骥伏枥,志在千里。”意思是:年老的千里马虽然伏在马槽旁,雄心壮志仍是驰骋千里。

〖伍〗、割须弃袍、坚壁清野、老骥伏枥、无懈可击 割须弃袍 拼音: gē xū qì pào 【释义】割掉胡须,丢掉外袍。形容战败落魄的样子。【成语故事】三国时期,曹操派大将钟繇攻蜀未成,退守潼关,就改派曹洪、徐晃驻守潼关,才九天时间曹洪丢了潼关。

〖陆〗、在策略和文化上,张甲李乙揭示了曹操对普通民众的关怀,掌上观文则形象地传达出他运筹帷幄的智慧。屯粮积草和系马埋轮则是他备战时的精明之处,由衷之言则体现了他的真诚与坦率。

请说说成语“割发代首”的来历?

〖壹〗、源自曹操。东汉末年曹操率兵打马超时下令不准任何人践踏庄稼,违者斩首。但是他自己的马突然受到惊吓,踏入麦田,毁坏了一片小麦。曹操为了表示自身带头执行禁令,于是就拔剑假装自杀,他的下属为了编造了一个冠冕堂皇的理由,说是刑罚不能加于比较高领导。

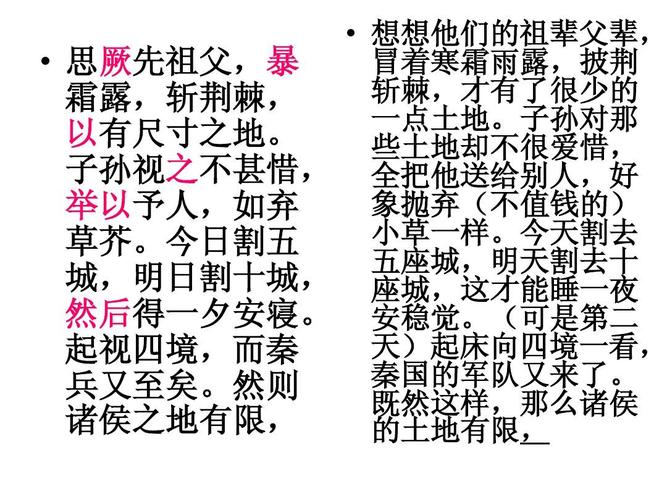

〖贰〗、“割发代首”说的是建安三年夏,曹操亲率大军兵发宛城讨伐张绣,途中自己的马踩了麦子违背自己的命令,便割下头发代替杀头的故事。《曹瞒传》记载:常出军,行经麦中,令“士卒无败麦,犯者死”。骑士皆下马,付麦以相持,于是太祖马腾入麦中,敕主簿议罪;主簿对以春秋之义,罚不加于尊。

〖叁〗、割发代首,出自《三国演义》,说的是古代曹操的官兵在经过麦田时,曹操命令官兵们不准践踏麦地,否则要杀头。于是官兵们都下马用手扶着麦秆,小心翼翼地蹬过麦田,这样一个接着一个,相互传递着走过麦地,没一个敢践踏麦子的。老百姓看见了,没有不称颂的,有的望着官军的背影,还跪在地上拜谢。

曹操割发代首的出处是哪?曹操为什么要割发代首?

割发代首,出自《三国演义》,说的是古代曹操的官兵在经过麦田时,曹操命令官兵们不准践踏麦地,否则要杀头。于是官兵们都下马用手扶着麦秆,小心翼翼地蹬过麦田,这样一个接着一个,相互传递着走过麦地,没一个敢践踏麦子的。老百姓看见了,没有不称颂的,有的望着官军的背影,还跪在地上拜谢。

割发代首 这个典故的主人公是曹操,之前用曹操压轴,还是让他承上启下吧。这段典故的记载来自《魏书》。曹操作为魏国最大的名将,他常年征战在外,有一次路过百姓的麦地,他下令士兵谁要是敢弄坏人家的麦子,就依军法处死。

割发代首:出自《三国演义》。说的是当年曹操在发兵宛城时规定:“大小将校,凡过麦田,但有践踏者,并皆斩首。”这样,骑马的士卒都下马,扶麦而过。可是,曹操的马却因受惊而践踏了麦田。他很严肃地让执法官员为自己定罪。执法官员对照《春秋》,认为不能处罚担任尊贵职务的人。

割发代首什么意思?割发代首典故出处介绍

〖壹〗、本文要介绍的成语,是大家都非常熟悉的割发代首,意为把头发割了代替砍头。小说中提到的曹操割发代首的故事,是一个真实的历史事件,出自《三国志?武帝纪》注引《曹瞒传》。该传载:常出军,行经麦中,令‘士卒无败麦,犯者死’。

〖贰〗、割发代首,出自《三国演义》,说的是古代曹操的官兵在经过麦田时,曹操命令官兵们不准践踏麦地,否则要杀头。于是官兵们都下马用手扶着麦秆,小心翼翼地蹬过麦田,这样一个接着一个,相互传递着走过麦地,没一个敢践踏麦子的。老百姓看见了,没有不称颂的,有的望着官军的背影,还跪在地上拜谢。

〖叁〗、意思:把头发割了代替砍头。古人讲究身体发肤受之父母不可毁伤,割发可以算是不孝之大罪,所以曹操就在军前割发代首以明军纪。读音:gē fà dài shǒu 出处:《三国演义》第十七回:乃以剑割自己之发掷于地曰:“割发权代首。

〖肆〗、“割发代首”说的是建安三年夏,曹操亲率大军兵发宛城讨伐张绣,途中自己的马踩了麦子违背自己的命令,便割下头发代替杀头的故事。《曹瞒传》记载:常出军,行经麦中,令“士卒无败麦,犯者死”。骑士皆下马,付麦以相持,于是太祖马腾入麦中,敕主簿议罪;主簿对以春秋之义,罚不加于尊。

〖伍〗、于是,他就用剑割断自己的头发说:“那么,我就割掉头发代替我的头吧。”典故来源:三国时期,曹操发兵宛城时规定:“大小将校,凡过麦田,但有践踏者,并皆斩首。”这样,骑马的士卒都下马,仔细地扶麦而过。可是,曹操的马却因受惊而践踏了麦田。他很严肃地让执法的官员为自己定罪。

〖陆〗、源自曹操。东汉末年曹操率兵打马超时下令不准任何人践踏庄稼,违者斩首。但是他自己的马突然受到惊吓,踏入麦田,毁坏了一片小麦。曹操为了表示自身带头执行禁令,于是就拔剑假装自杀,他的下属为了编造了一个冠冕堂皇的理由,说是刑罚不能加于比较高领导。

三国故事演变而来的成语

〖壹〗、一臂之力 【出处】三国演义第二十回:「愿助兄一臂之力,共诛国贼。」一亲芳泽 【出处】曹植洛神赋:「芳泽无加,铅华无御。」七步成诗 【出处】世说新语文学:「文帝尝令东阿王七步中作诗,不成者行大法。应声便为诗:『煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急。』帝深有惭色。

〖贰〗、枭雄曹操,首屈一指。龙骧虎步,踌躇满志。唯才是举,远见卓识。济济多士,如虎添翼。发号施令,假传圣旨。身经百战,出生入死。青梅煮酒,旁敲侧击。梦中杀人,狐性多疑。望梅止渴,略施小计。割发代首,工于心计。对酒当歌,横槊赋诗。才兼文武,独步一时。老骥伏枥,志在千里。

〖叁〗、望梅止渴(拼音wàng méi zhǐ kě)是一则由寓言故事演化而来的成语,成语最早出自《世说新语·假谲》。望梅止渴指想象梅林,流出口水而解渴,比喻从不切实际的空想中来宽慰自己;连动式结构,在句子中主要用作宾语、定语等。

〖肆〗、唯才是举,远见卓识。济济多士,如虎添翼。发号施令,假传圣旨。身经百战,出生入死。青梅煮酒,旁敲侧击。梦中杀人,狐性多疑。望梅止渴,略施小计。割发代首,工于心计。对酒当歌,横槊赋诗。才兼文武,独步一时。老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。诸葛孔明,惊才风逸。

文章分享结束,解析成语割发代首和割发代首的意思和造句的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~