这篇文章给大家聊聊关于纵虎归山有什么历史典故,以及纵虎归山猜一肖对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

养虎遗患什么意思?有什么历史典故?反义词和近义词是什么?

比喻不除去仇敌、恶人,将给自己留下后患。 语出《史记.卷七.项羽本纪》。 「纵虎归山」、「养痈遗患」 典源 《史记.卷七.项羽本纪》汉军方围钟离眛于荥阳东,项王至,汉军畏楚,尽走险阻。 是时,汉兵盛食多,项王兵 *** 绝。 汉遣陆贾说项王,请太公,项王弗听。

指纵容敌人 养虎遗患近义词 养痈遗患、放虎归山、后患无穷、养虎遗患反义词 除恶务尽、斩草除根、养虎遗患出处 《史记·项羽本纪》:“楚兵罢食尽,此天亡楚之时也,不如因其机而遂取之。今释弗击,此所谓养虎遗患也。

成语名字:养虎遗患 成语发音:yǎng hǔ yí huàn 成语解释:遗;留下;患:祸患。养着老虎;留下祸患。比喻纵容坏人;给自己留下后患。也作“养虎留患。”成语出处:西汉 司马迁《史记 项羽本纪》:“楚兵罢食尽,此天亡楚之时也,不如因其机而遂取之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也。

纵虎归山什么意思?纵虎归山典故出处介绍

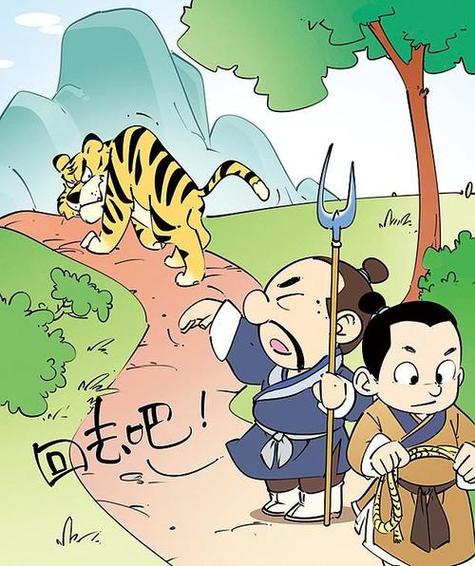

把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。【出处】:晋司马彪《零陵先贤传》:璋遣法正迎刘备,巴谏曰:备,雄人也,入必为害,不可内也。既入,巴复谏曰:若使备讨张鲁,是放虎于山林也。璋不听。

放虎归山,汉语成语,拼音是fàng hǔ guī shān,意思是指把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。出自晋·司马彪《零陵先贤传》:“璋遣法正迎刘备,巴谏曰:‘备,雄人也,入必为害,不可内也。’既入,巴复谏曰:‘若使备讨张鲁,是放虎于山林也。’璋不听。

本文要介绍的成语,是程昱口中的“纵虎归山”,意为把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。这句成语的最早出处是《三国志?刘巴传》注引《零陵先贤传》中的“若使备讨张鲁,是放虎于山林也。”小说中描述的这个情节并非作者的虚构,而是有历史根据的。

成语的优秀典故

〖壹〗、篇一:调虎离山的故事 东汉末年,军阀并起,各霸一方。孙坚之子孙策,年仅十七岁,年少有为,继承父志,势力逐渐强大。公元199年,孙策欲向北推进,准备夺取江北卢江郡。卢江郡南有长江之险,北有淮水阻隔,易守难攻。 占据卢江的军阀刘勋势力强大,野心勃勃。孙策知道,如果硬攻,取胜的机会很小。

〖贰〗、孜孜不倦 [成语解释]孜孜:勤勉,不懈怠。指工作或学习勤奋不知疲倦。[典故出处]《三国志·蜀书·向朗传》:“乃更潜心典籍,孜孜不倦。”译文:于是更加潜心研究典籍,勤勉,不懈怠。不辞劳苦 [成语解释]辞:推托;劳苦:劳累辛苦。不逃避劳累辛苦。形容人不怕吃苦,毅力强。

〖叁〗、成语的典故故事如下:一鼓作气(曹刿):这个成语来源于《左传·庄公十年》,讲述了曹刿在长勺之战中指挥鲁国军队以一鼓作气的战术击败齐国军队的故事。曹刿利用齐军三次击鼓后士气低落的时机,发动进攻,最终取得了胜利。这个成语后来被用来比喻趁劲头大的时候鼓起干劲,一口气完成工作。

〖肆〗、“桃李不言,下自成蹊”这则成语出自《史记·李将军列传》,比喻为人真诚,严于律已,自然会感动别人,自然会受到人们的敬仰。 成语优秀典故3 暗无天日 清朝康熙年间,盱眙县知县朱宏祥被提升为闽浙总督。他到广东不到半载,就使广东全省利兴弊除。

〖伍〗、成语典故 篇1 三寸之舌比喻能说会辩的口才。通畅用来形容人善于辩论,据理力争。 公元前257年,秦军包围了赵国都城邯郸赵王派平原君到楚国去请求援兵,同时缔结联合抗秦的盟约。平原君决定带20个文武双全的勇士同去,但挑来挑去,还缺一个人。 后来,一个名叫毛遂的门客自己推荐自己。

纵虎归山的故事和含义简短

放虎归山,汉语成语,拼音是fàng hǔ guī shān,意思是指把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。出自晋·司马彪《零陵先贤传》:“璋遣法正迎刘备,巴谏曰:‘备,雄人也,入必为害,不可内也。’既入,巴复谏曰:‘若使备讨张鲁,是放虎于山林也。’璋不听。

资料拓展:纵虎归山是一个形象生动的成语,用来比喻对坏人坏事采取姑息纵容的做法最终会导致自身遭受祸害。成语含义 纵虎归山意为放虎归山,比喻对坏人坏事采取纵容姑息的态度,最终会导致自身受到危害。类似于放任野心膨胀的人物或坏事情发展,最终会给自己带来灾祸。

在《三国演义》第四十二回中,作者罗贯中描绘了刘备当时的处境,如同釜底之鱼、阱中之虎,面临着极其危险的境地。如果不能在此刻将其制服,就犹如将鱼放归大海,后果不堪设想,这个成语形象地表达了纵虎归山的含义,暗示了放任潜在威胁的严重后果。

纵虎归山通常指的是将老虎放回山中,比喻让一个强大或者有威胁的人或事物回归到原来的状态,从而带来更大的危害。这是一种危险的行为,因为放回老虎可能会对人类和其他动物造成更大的威胁。而放虎归山则是指将老虎释放到山林中,让它回到自由的自然环境中。

放虎归山 释义把老虎放回山去比喻把坏人放回老巢,留下祸根 拼音fàng hǔ guī shān 近义词养虎为患 纵虎归山 放龙入海 养虎遗患养痈贻患后患无穷 反义词除恶务尽。杯水车薪比喻力量太小,解决不了问题。

” 【近义词】 养虎为患 纵虎归山 【反义词】 除恶务尽、斩草除根 [编辑本段]故 事 东汉末年,刘备处境艰难就去投奔曹操。曹操的谋士程昱知道刘备不是等闲之辈,劝曹操尽早除掉刘备。刘备为麻痹曹操,装做种菜不问政治。

关于刘备或诸葛亮的成语典故

关于刘备的成语:三顾茅庐、桃园结义 、三让徐州、织席卖履、白帝托孤、求贤若渴等等;关于诸葛亮的成语:三分天下、草船借箭、火烧赤壁、欲擒故纵、鞠躬尽瘁、七擒孟获等等。

三顾茅庐:公元二零七年冬至二零八年春,驻军新野的刘备在徐庶建议下,三次到南阳卧龙岗拜访诸葛亮,直到第三次方得见,诸葛亮为刘备分析了天下形势提出先取荆州为家,再取益州成鼎足之势继而图取中原的战略构想。

诸葛亮的成语:三分天下、草船借箭、火烧赤壁、欲擒故纵、鞠躬尽瘁、七擒孟获等等。

刘备---成语:三顾茅庐 典故;徐庶临走之前回马向刘备推荐了诸葛亮这位大才,于是刘备三次去卧龙岗求贤,前两次诸葛亮不在,刘备仍不放弃,不顾关张二弟的阻挠,毅然前往卧龙岗寻求安邦定国的大贤,终于求的诸葛亮出山相助。宋江三打祝家庄,花荣射落祝家庄的指挥灯,使祝家庄兵马自乱。

妄自菲薄:三国时期,刘备死后,诸葛亮辅佐刘禅复兴汉室,他竭尽全力筹划北伐曹魏,刘禅胸无大志,没有治国才能,诸葛亮深表忧虑,出征前夕写《前出师表》,要他教育好百官不忘先帝恩情,应该发愤图强,不能妄自菲薄。智取陈仓:诸葛亮第二次上表伐魏国,领精兵三十万奔陈仓道口而来。

纵虎归山的主人公是谁?纵虎归山有什么历史典故

曹操,字孟德,一名吉利,小字阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人,汉族。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,三国中曹魏政权的奠基人。

这个成语出自于汉末三国时期,故事的主人公是曹魏武帝——曹操。曹操 曹操是东汉末的一大枭雄,董卓之乱期间,他依靠在陈留起兵反董起家,逐渐发展成为一方诸侯。他占据的地方是中原的核心之地——兖、豫、青、徐等州,同时还从洛阳迎接回了东汉最后一位皇帝——汉献帝,并将都城定在他所控制的许昌。

本文要介绍的成语,是程昱口中的“纵虎归山”,意为把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。这句成语的最早出处是《三国志?刘巴传》注引《零陵先贤传》中的“若使备讨张鲁,是放虎于山林也。”小说中描述的这个情节并非作者的虚构,而是有历史根据的。

纵虎归山应该是放虎归山。放虎归山,汉语成语,拼音是fàng hǔ guī shān,意思是指把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。出自晋·司马彪《零陵先贤传》:“璋遣法正迎刘备,巴谏曰:‘备,雄人也,入必为害,不可内也。’既入,巴复谏曰:‘若使备讨张鲁,是放虎于山林也。

【成语】: 纵虎归山 【拼音】: zòng hǔ guī shān 【解释】: 把老虎放回山去。比喻把坏人放回老巢,留下祸根。【成语故事】:曹操亲率大军战胜吕布后,刘备跟随曹操到都城许昌。曹操表面上对刘备非常尊重,实际上很不放心;常派人察看刘备的动静。

描写刘备的词语

三顾茅庐:东汉末,刘备三次往隆中(山名,在今湖北襄阳)聘请隐居于草庐的诸葛亮出来帮助打天下。后用来指诚心诚意再三邀请或访问。纵虎归山: 把老虎放回山去。比喻放走凶强的敌人,留下祸根。

仁德厚爱,知人善任,坚韧不拔。仁德厚爱:刘备为人仁爱厚道,能够体恤百姓的疾苦,深得人民的拥戴。知人善任:刘备善于发掘和利用人才,能够根据其特长和能力来安排合适的职位。坚韧不拔:刘备在面对困难和挫折时,能够坚持不懈地追求自己的目标。

描写刘备的成语 礼贤下士、纵虎归山、如鱼得水、求贤若渴、优柔寡断 礼贤下士 白话释义:指帝王、大臣或社会地位较高的人敬重、结交有德有才的人。朝代:北宋 作者:宋祁、欧阳修、范镇、吕夏卿 出处:《新唐书·李勉传》:“礼贤下士有始终;尝引李巡、张参在幕府。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~