大家好,今天来为大家分享关于举棋不定的故事的一些知识点,和举棋不定的故事和寓意的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

《举棋不定》的大概故事,30字

〖壹〗、《举棋不定》的大概故事 宁悼子没有听从众人的劝告,执意把卫献公接了回来。后来,宁悼子做了卫献公的刀下鬼。《举棋不定》的具体故事 春秋时期,卫国的国君卫献公残暴无道,引起了人们的不满。后来,卫国的大夫孙文子和宁惠子发动政变,将卫献公赶下台,另立卫殇公。

〖贰〗、宁悼子有些心动,于是和众大臣们在一起商议。大家都反对宁悼子做这样的蠢事。其中有一个大夫说:“想十二年前,你们宁家驱逐了卫献公,并没什么过错。可现在又要接卫献公回来,我想这会很危险。就如同下棋,棋手如果举棋不定就会遭到失败。

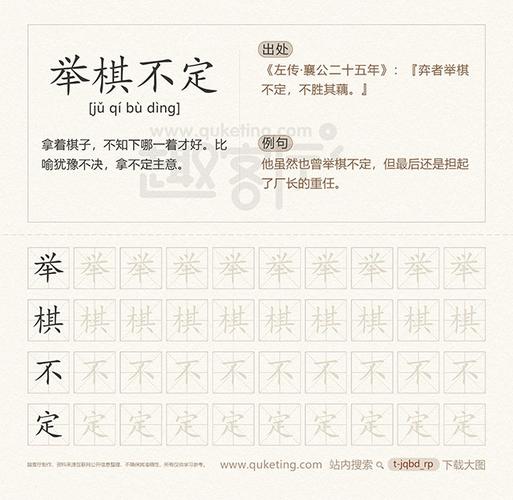

〖叁〗、“举棋不定”这则成语是说举着棋子不知下一步该怎么走,用来比喻遇事犹豫不决,优柔寡断。这则成语出自《左传·襄公二十五年》:弈者,举棋不定,不胜其耦,而况置君而弗定乎?春秋时,卫国国公卫献公骄横粗暴。后来,卫国大夫孙文子和宁惠子用军事政变的手段把卫献公赶下了台。

举棋不定

〖壹〗、成语名字:举棋不定 成语发音:jǔ qí bù dìng 成语解释:举:拿起;拿着。拿着棋子不知道该怎么下。比喻临事犹豫不决;拿不定主意。成语出处:先秦 左丘明《左传 襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。

〖贰〗、」 释义 拿着棋子,不知下哪一著才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。 本指拿着棋子,不能决定下一步怎样下。语出左传˙襄公二十五年。后比喻做事犹豫不决,拿不定主意。 例句 对于「逃匿」震南村中,拒不从命的小小的胡杏,他们却是举棋不定。

〖叁〗、【年代】古代 【灯谜】最慢落子的下棋人 【成语故事】春秋时期,卫国人宁殖将国君卫献公驱逐,另立公孙剽为国君。临终前嘱咐儿子宁喜去齐国接回卫献公。宁喜去看望了卫献公表示愿意帮他回国。大夫大叔仪事后对宁喜说:你这样举棋不定会招致大祸的。卫献公回国后就杀了宁喜。

〖肆〗、拿着棋子, 不知 下哪一着才好。 比喻 犹豫 不决,拿不定主意。 成语出处: 《 左传 ·襄公二十五年》:“弈者 举棋不定 ,不胜其藕。” 成语例句: 对于“逃匿”震南村中,拒不从命的小小的胡杏,他们却是 举棋不定 。

〖伍〗、词目 举棋不定 发音 jǔ qí bù dìng 释义 拿着棋子,不知下哪一着才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。 近义词 犹豫不决优柔寡断 反义词 斩钉截铁当机立断 引用 《雍正皇帝》一百二十六回 八王爷魂归西天去 狂书生送信大帐来 ...了年羹尧的后尘。

〖陆〗、编号 354 成语 举棋不定 注音 ㄐㄩˇ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ (变) ㄐㄩˇ ㄑㄧˊ ㄅㄨˊ ㄉㄧㄥˋ 汉语拼音 jǔ qí bù dìng(变)jǔ qí bú dìng 释义 本指拿着棋子,不能决定下一步怎样下。 比喻做事犹豫不决,拿不定主意。 语出《左传.襄公二十五年》。

举棋不定的意思

成语名字:举棋不定 成语发音:jǔ qí bù dìng 成语解释:举:拿起;拿着。拿着棋子不知道该怎么下。比喻临事犹豫不决;拿不定主意。成语出处:先秦 左丘明《左传 襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。

举棋不定的意思:拿着棋子不知如何下才好。比喻做事犹豫不决,拿不定主意。【拼音】[ jǔ qí bù dìng ]【例句】他这种优柔寡断,举棋不定的个性,真令人心急。

下棋拿着棋子,不知道下一步该做什么。比喻拿不定主意。以贬义意味在句子中一般作为谓语、宾语、定语。成语出处 先秦·左丘明《左传·襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。”后世据此典故引申出成语“举棋不定”。成语故事 春秋时期,魏国的国王魏贤公残忍无度,引起了人们的不满。

举棋不定的意思是指拿着棋子,不知下哪一步才好。成语出处:蒋和森《风萧萧》:他看到众人的情绪已被那人挑动起来,很难再干下去。再加王仙芝此时也有些举棋不定,就更难说服众人了。成语寓意:成语中的宁悼子没有听从众人的劝告,执意把卫献公接了回来。

举棋不定 [jǔ qí bù dìng][释义] 拿着棋子,不知下哪一着才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。[出处] 《左传·襄公二十五年》:“弈者举棋下定;不胜其耦。

」 释义 拿着棋子,不知下哪一著才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。 本指拿着棋子,不能决定下一步怎样下。语出左传˙襄公二十五年。后比喻做事犹豫不决,拿不定主意。 例句 对于「逃匿」震南村中,拒不从命的小小的胡杏,他们却是举棋不定。

举棋不定什么意思

成语名字:举棋不定 成语发音:jǔ qí bù dìng 成语解释:举:拿起;拿着。拿着棋子不知道该怎么下。比喻临事犹豫不决;拿不定主意。成语出处:先秦 左丘明《左传 襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。

举棋不定的意思:拿着棋子不知如何下才好。比喻做事犹豫不决,拿不定主意。【拼音】[ jǔ qí bù dìng ]【例句】他这种优柔寡断,举棋不定的个性,真令人心急。

下棋拿着棋子,不知道下一步该做什么。比喻拿不定主意。以贬义意味在句子中一般作为谓语、宾语、定语。成语出处 先秦·左丘明《左传·襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。”后世据此典故引申出成语“举棋不定”。成语故事 春秋时期,魏国的国王魏贤公残忍无度,引起了人们的不满。

举棋不定的意思是指拿着棋子,不知下哪一步才好。成语出处:蒋和森《风萧萧》:他看到众人的情绪已被那人挑动起来,很难再干下去。再加王仙芝此时也有些举棋不定,就更难说服众人了。成语寓意:成语中的宁悼子没有听从众人的劝告,执意把卫献公接了回来。

【释义】 比喻犹豫不决,拿不定主意。【故事】 春秋时期,卫国的宁惠子发动军事政变,将卫献公赶下台,立别人当了卫国国君。后来,宁惠子临死前叫自己的儿子悼子把卫献公接回来,说完,就去世了。卫献公听说宁惠子已死,便开始了复国的活动。

举棋不定是一个中文词汇,具体释义如下:读音:jǔ qí bú dìng 感情色彩:含贬义。表达意思:举棋不定指拿着棋子,不知下哪一步才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。词性:在句中一般作谓语、宾语、定语。

举棋不定成语故事_成语“举棋不定”的典故出处和主人公是谁?

“举棋不定”这则成语是说举着棋子不知下一步该怎么走,用来比喻遇事犹豫不决,优柔寡断。这则成语出自《左传·襄公二十五年》:弈者,举棋不定,不胜其耦,而况置君而弗定乎?春秋时,卫国国公卫献公骄横粗暴。后来,卫国大夫孙文子和宁惠子用军事政变的手段把卫献公赶下了台。

成语出处 先秦·左丘明《左传·襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。”后世据此典故引申出成语“举棋不定”。成语故事 春秋时期,魏国的国王魏贤公残忍无度,引起了人们的不满。后来,魏国御医孙文子和宁惠子发动政变,将魏国赶下台,再次公诸于众。

【出处】先秦·左丘明《左传·襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。

《新唐书·郁林王恪传》:“晋王仁厚,守文之良主,且举棋不定则败,况储位乎?”心理举棋不定的坏处 具有举棋不定这种投资心理的投资人,原本在买卖股票之前以制订好了计划,但当他步入股票市场时却一有风吹草动就心猿意马,不能按计划实施自己的方案不是按兵不动,就是转而跟风。

【典故】弈者举棋不定,不胜其藕。 《左传·襄公二十五年》【释义】拿着棋子,不知下哪一着才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。

举棋不定的成语故事

〖壹〗、【成语故事】春秋时期,卫国人宁殖将国君卫献公驱逐,另立公孙剽为国君。临终前嘱咐儿子宁喜去齐国接回卫献公。宁喜去看望了卫献公表示愿意帮他回国。大夫大叔仪事后对宁喜说:你这样举棋不定会招致大祸的。卫献公回国后就杀了宁喜。

〖贰〗、成语出处 先秦·左丘明《左传·襄公二十五年》:“弈者举棋不定,不胜其耦。”后世据此典故引申出成语“举棋不定”。成语故事 春秋时期,魏国的国王魏贤公残忍无度,引起了人们的不满。后来,魏国御医孙文子和宁惠子发动政变,将魏国赶下台,再次公诸于众。

〖叁〗、这则成语出自《左传·襄公二十五年》:弈者,举棋不定,不胜其耦,而况置君而弗定乎?春秋时,卫国国公卫献公骄横粗暴。后来,卫国大夫孙文子和宁惠子用军事政变的手段把卫献公赶下了台。卫献公带着母亲和弟弟逃到齐国,过著流亡的生活。接着,孙文子和宁惠子把持了朝政,并立卫殇公公孙剽为国君。

〖肆〗、举棋不定的成语故事 春秋时期,卫国的大夫孙文子和宁惠子发动军事政变,将卫献公赶下台,立别人当了卫国国君。后来,宁惠子临死前觉得自己做错了,便将儿子悼子叫到身边对他说:我的儿子呀,当初你的父亲一时鲁莽,驱逐了国君。现在我知道做错了,看来,只有你能帮我改正我的错误了。

举棋不定什么意思?有什么典故?

〖壹〗、举棋不定释义 举起棋子不知下哪一着好。比喻拿不定主意。举棋不定的.典故 卫献公是个骄横粗暴的国君。公元前559年,他被大夫孙文子和宁惠子用军事政变的手段推翻,只得带着母亲和弟弟等一帮人逃到齐国,从此便在齐国过着流亡的生活。

〖贰〗、【典故】弈者举棋不定,不胜其藕。 《左传·襄公二十五年》【释义】拿着棋子,不知下哪一着才好。比喻犹豫不决,拿不定主意。

〖叁〗、比喻临事犹豫不决;拿不定主意。 【成语注音】:ㄐㄨˇ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ 【通用拼音】:jǔ qi bu ding 【拼音简写】:JQBD 【使用频率】:常用成语 【成语字数】:四字成语 【感 *** 彩】:贬义成语 【成语用法】:举棋不定,连动式;作谓语、宾语、定语;含贬义。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~