大家好,成语马革裹尸的中的历史人物是谁相信很多的网友都不是很明白,包括马革裹尸的成语典故也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于成语马革裹尸的中的历史人物是谁和马革裹尸的成语典故的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

马革裹尸的典故出于

〖壹〗、“马革裹尸”的典故最早出自于范晔的《后汉书·马援传》。原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻为国家战死疆场。A项错误,曹操,沛国谯县(今安徽亳州市)人,中国古代杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,是曹魏政权的奠基人。

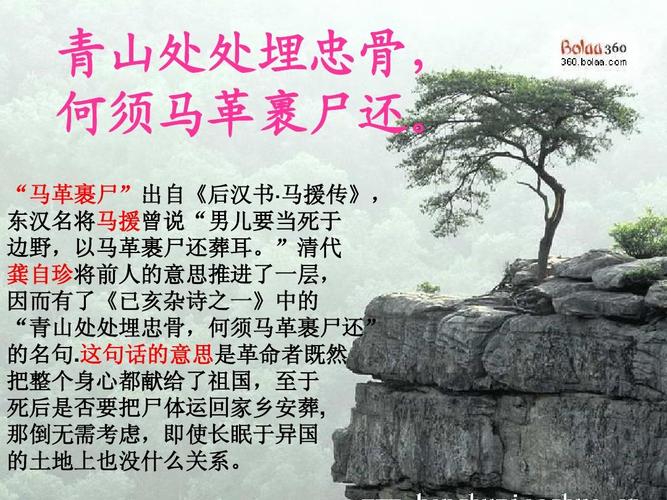

〖贰〗、马革裹尸出自《后汉书·马援传》:“方今匈奴、乌桓尚扰北边,欲自请击之。男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中邪?”释义:现在匈奴、乌桓还在侵扰北部边境,想请求攻击的。

〖叁〗、马革裹尸的典故出自《后汉书·马援传》。故事内容为:东汉初期,马援英勇善战,为东汉王朝立下汗马功劳。后来,他又率兵平定边境动乱,被刘秀封为伏波将军。过了三年,马援打了胜仗回到京城洛阳,谋士孟翼向马援说了几句恭维话。

〖肆〗、马革裹尸出自何典故?——出自南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》。马革裹尸 【拼音】: mǎ gé guǒ shī 【解释】: 马革:马皮。用马皮把尸体裹起来。指英勇牺牲在战场。

〖伍〗、马革裹尸指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志。这个 成语 也是有出处的,对于这个 典故 你了解多少呢?下面就和我一块儿来看看吧。马革裹尸的出处 《后汉书马援传》原文 马援字文渊,扶风茂陵人也。援年十二而孤,少有大志,诸兄奇之。

〖陆〗、马革裹尸的典故出自《后汉书·马援传》,多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志。东汉初期,马援英勇善战,为东汉王朝立下汗马功劳。后来,他又率兵平定边境动乱,被刘秀封为伏波将军。过了三年,马援打了胜仗回到京城洛阳,谋士孟翼向马援说了几句恭维话。

马革裹尸是哪个朝代

马革裹尸出自东汉初的名将马援,他多年征战,累有战功。他性格刚烈,作战英勇,史称马革裹尸。因此,马革裹尸这个成语所描述的朝代是东汉。马援是扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,他的家族在汉代十分显赫。他从小胸怀大志,他哥哥马余对他很器重,曾预言说:此子必能封侯善终。

《马革裹尸》是东汉初期的故事。“马革裹尸”(拼音:mǎgéguǒshī)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》。“马革裹尸”的原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻英勇作战;在句子中可充当作谓语、定语、宾语;含褒义;也作“裹尸马革”。

马革裹尸是中国古代葬礼习俗中的一种,它起源于春秋时期,盛行于战国时期,最后在汉代逐渐消失。马革裹尸的意思是用马皮裹住死者的尸体,以此来保护尸体不受腐烂和蚀食。

马革裹尸是东汉的故事。马援(前14年-49年),字文渊,扶风郡茂陵县(今陕西省兴平市)人,汉族。中国西汉末年至东汉初年将领,东汉开国功臣,汉明帝明德皇后之父。新朝末年,马援投靠陇右军阀隗嚣,甚得器重。后来归顺光武帝刘秀,为东汉统一立下了赫赫战功。

马革裹尸是东汉的故事。拓展:典故:马援是东汉初期的名将,他英勇善战,为东汉王朝的建立立下了汗马功劳。后来,他又率兵平定了边境的动乱,威震南方,公元41年被刘秀封为伏波将军。过了三年,马援从西南方打了胜仗回到京城洛阳,亲友们都高兴地向他表示祝贺。

马革裹尸的故事发生在东汉初年的平定西南地区叛乱的战争中。东汉初年,外戚梁冀掌权,他滥用自己的职权,贪污公款,作威作福。公元125年,梁冀死去,汉顺帝任命耿况的儿子耿弇为征西将军,前去平定由梁冀引起的叛乱。

成语马革裹尸的中的历史人物是谁?

C项正确,马援,字文渊,扶风郡茂陵县人,东汉初著名将领,东汉开国功臣。马援留下的“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬”壮言,两千年来被视为军人精神的体现,无数以身许国者莫不引以为志。D项错误,汉昭烈帝刘备,汉族,字玄德,涿郡涿县人,西汉中山靖王刘胜之后,蜀汉开国皇帝、政治家。

在成语马革裹尸中的历史人物是马援。马援字文渊。其先祖赵奢为赵将马援“少有大志,诸兄奇之”。王莽末年,马援曾为新城大尹(汉中太守),后避难于凉州。受隗嚣器重,任绥德将军,参与决策定计。建武十一年(公元35年),马援为陇西太守。夏,先零羌攻临洮,马援发步骑三千击破之,降者八千余人。

马革裹尸的历史人物是马援。马援是东汉初年的著名军事家,他英勇善战,为东汉的建立和巩固立下了赫赫战功。马援在战场上表现出色,但他的命运却与战场紧密相连。在他的一次征战中,他不幸病逝于前线,为了尊重他的英勇事迹,他的战友们用马皮将他包裹起来,这就是成语马革裹尸的由来。

马革裹尸 [mǎ gé guǒ shī]主人公马援 典 故 马援是东汉名将。他年轻时当官。有一次,他放走了一个囚犯。他自己逃到甘肃一个僻远的乡村。汉光武帝时,他奔赴沙场抵御外族侵略。他抗匈奴伐交趾,屡建战功。光武帝封他为“伏波将军”。不久,“威武将军”刘尚在贵州阵亡。

出自《后汉书·马援传》:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。”《后汉书》是一部由我国南朝宋时期的历史学家 范晔 编撰的记载东汉历史的纪传体史书。

马革裹尸是哪一个人,创的成语?

马援(前14年-49年),字文渊。扶风郡茂陵县(今陕西兴平 )人。西汉末年至东汉初年著名军事家,东汉开国功臣之一。新朝末年,马援投靠陇右军阀隗嚣麾下,甚得其器重。后归顺光武帝刘秀,为刘秀统一天下立下了赫赫战功。统一之后,马援虽已年迈,但仍请缨为国奉献。

出自《后汉书·马援传》:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。”《后汉书》是一部由我国南朝宋时期的历史学家 范晔 编撰的记载东汉历史的纪传体史书。

马革裹尸的成语故事,讲述着忠诚与牺牲的坚韧精神:马革裹尸,源于东汉名将马援的一段传奇。在汉光武帝时期,马援以一己之力抵御外敌与匈奴的侵袭,被誉为“富博将军”。

【答案】:C 本题考查人文历史。马革裹尸是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》。“马革裹尸”的原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻为国家战死疆场。

马革裹尸典故的由来,马革裹尸一词出自《后汉书·马援传》,马援是东汉时期有名的将军,他的功绩是边境平乱,他为人谦逊,对于功名没有太大的追求,只希望战死沙场,也不用棺材装尸体,只用马革即可。马革裹尸典故的由来1 马援是东汉初年的名将,他为东汉王朝的创建立下了汗马功劳。

马革裹尸人物简介

马革裹尸是一个源自《后汉书》的成语,描述的是英勇的将士在战场上牺牲,尸体用马革(马的皮革)裹起来的壮烈场面,象征着军人以战死沙场为荣的豪迈情怀。这个成语具体出自《后汉书·马援传》,用以赞颂马援南征北战、不畏牺牲的英勇事迹。

马援,字文渊,以马服君赵奢后代而得姓,出身显赫,早年便展现出远大的志向,备受兄长们的赞赏。在王莽末年,他曾担任新城大尹,后避难于凉州,受到隗嚣的重视,担任绥德将军,参与决策制定。

马革裹尸的主人公是马援。典故如下:马援是东汉名将。他年轻时当官。有一次,他放走了一个囚犯。他自己逃到甘肃一个僻远的乡村。汉光武帝时,他奔赴沙场抵御外族侵略。他抗匈奴伐交趾,屡建战功。光武帝封他为伏波将军。不久,威武将军刘尚在贵州阵亡。消息传来,光武帝十分担忧那里的战局。

东汉的马援。马革即马皮。用马皮把尸体包裹起来, 多指军人战死于沙场。形容为国作战,决心为国捐躯的意志。出自《后汉书·马援传》。“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。”马援(前14年-49年),字文渊。汉族,扶风茂陵(今陕西省兴平市窦马村)人。著名军事家,东汉开国功臣之一。

第二年,马援因长期辛劳,患了重病,在军中死去,从而实现了他“马革裹尸”的誓言。[编辑本段]【马援简介】马援(前公元14—公元49),字文渊。其先祖赵奢为赵将,号马服君,子孙遂以马为姓。马援“少有大志,诸兄奇之”。王莽末年,马援曾为新城大尹(汉中太守),后避难于凉州。

马革裹尸的历史人物马革裹尸的历史人物是马援,出自于范晔《后汉书·马援传》。马革裹尸的意思是男子要为国家战斗,男儿应该为国战死在边疆的战场上,死后用马的皮革包裹着尸体运回来埋葬。现在是指军人为国奋战,为国捐躯的意志。在东汉时期,北方匈奴经常侵犯边境地区,这让朝廷十分头疼。

“马革裹尸”多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志...

C项正确,马援,字文渊,扶风郡茂陵县人,东汉初著名将领,东汉开国功臣。马援留下的“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬”壮言,两千年来被视为军人精神的体现,无数以身许国者莫不引以为志。D项错误,汉昭烈帝刘备,汉族,字玄德,涿郡涿县人,西汉中山靖王刘胜之后,蜀汉开国皇帝、政治家。

马革裹尸,汉语成语,拼音是mǎ gé guǒ shī,意思是指用马的皮革把尸体包起来。多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志。出自《后汉书·马援传》。

马革裹尸 是一个汉语成语,读音是mǎ gé guǒ shī,多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志。出处:东汉初的名将马援,英勇善战为东汉王朝的创建立下汗马功劳。后来,他又率兵平定了边境的动乱,威震南方。公元41年被刘秀封为伏波将军。

词语解释:马革:马皮。用马皮把尸体包裹起来, 多指军人战死于沙场。形容为国作战,决心为国捐躯的意志。“马革裹尸”体现的一种人生价值取向,能为后人传颂。古代社会受儒家思想影响最大,其中“忠孝”一直是作为人生的比较高价值。其中“忠”显得尤其高尚。“忠”就是效忠国家,效忠朝廷。

马革裹尸典故_马革裹尸是什么意思

【解释】:马革即马皮。用马皮把尸体包裹起来, 多指军人战死于沙场。形容为国作战,决心为国捐躯的意志。褒义词。可参见三国89集,司马懿为张郃马革裹尸。【出处】:《后汉书马援传》:男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。

“马革裹尸”的原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻英勇作战;在句子中可充当作谓语、定语、宾语;含褒义;也作“裹尸马革”。成语出处 初,援军还,将至,故人多迎劳之,平陵人孟冀,名有计谋,于坐贺援。

马革即马皮。用马皮把尸体包裹起来, 多指军人战死于沙场。形容为国作战,决心为国捐躯的意志。褒义词。可参见三国89集,司马懿为张郃马革裹尸。典故故事:马援是东汉名将。他年轻时当官。有一次,他放走了一个囚犯。他自己逃到甘肃一个僻远的乡村。汉光武帝时,他奔赴沙场抵御外族侵略。

马革裹尸的典故

〖壹〗、我宁可马革裹尸,也不愿忍辱偷生。马革裹尸当自誓,蛾眉伐性休重说。十神秘的古罗布泊是马革裹尸的战场。十雄武之士,当战死沙场,马革裹尸而还,岂能苟且偷生?十闭上眼,那马革裹尸,凄凉悲惨的场景仿佛就在眼前。十世界上神秘的古罗布泊是马革裹尸的战场。

〖贰〗、《东观汉记 ·马援》:“ (马) 援曰:‘方今匈奴、乌桓尚扰北边,欲自请击之。男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中耶?’故人孟冀曰:‘谅为烈士,当如此矣。’” 《后汉书 ·马援列传》亦载。

〖叁〗、【出处】: 《后汉书·马援传》:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。” 【举例造句】: 青海、新疆神秘的古罗布泊是马革裹尸的战场。 【成语典故】: 东汉初的名将马援,英雄善战为东汉王朝的创建立下汗马功劳。后来,他又率兵平定了边境的动乱,威震南方。公元41年被刘秀封为伏波将军。

〖肆〗、马革裹尸(拼音:mǎ gé guǒ shī)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》。“马革裹尸”的原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻英勇作战;在句子中可充当作谓语、定语、宾语;含褒义;也作“裹尸马革”。

〖伍〗、马革裹尸 mǎ gé guǒ shī 【典故】男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中邪? 南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》【释义】马革:马皮。用马皮把尸体裹起来。指英勇牺牲在战场。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~