大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对对症下药的主人公是谁疑惑并还会对对症下药的主人公是谁啊 相关的讲解

成语对症下药的主人公是谁?对症下药是什么意思

〖壹〗、【成语】: 对症下药 【拼音】: duì zhèng xià yào 【解释】: 针对病症用药。比喻针对事物的问题所在,采取有效的措施。【成语故事】:华陀是东汉末年著名的医学家,他精通内、外、妇、儿、针灸各科,医术高明,诊断准确,在我国医学史上享有很高的地位。

〖贰〗、症:病症;下药:用药。医生针对患者病症用药。比喻针对事物的问题所在,采取有效的措施。对症下药的典故 东汉末年三国初期,诸侯混战,水旱成灾,疾病流行,人民处在水深火热之中。当时有一个医生叫华佗,他的医术非常高明,他自小熟读经书,尤其精通医学。不管什么疑难杂症,到他手里,大都药到病除。

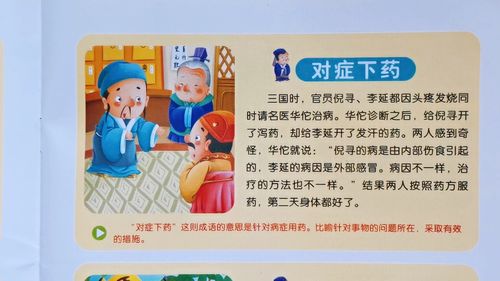

〖叁〗、【成语】: 对症下药 【拼音】: duì zhèng xià yào 【解释】: 针对病症用药。比喻针对事物的问题所在,采取有效的措施。【出处】: 《三国志·魏志·华陀传》:“府吏倪寻、李延共止,俱头痛身热,所苦正同。佗曰:‘寻当下之,延当发汗。

〖肆〗、“对症下药”比喻针对客观情况,正确处理问题。这句成语又写作“对症发药”。此典出自《三国志·魏志·华佗传》:“府吏倪寻、李延共止,俱头痛身热,所苦正同。佗曰:‘寻当下之,延当发汗。’”东汉末期,有一位杰出的医学家叫华佗。有一次,州官倪寻和李延都患了头痛发热病,他们请华佗医治。

〖伍〗、华佗说:“吃药要看具体情况,你们症状相同,可是得病的原因却不同。倪寻的病是从内部伤食引起的,李延却是从外部受寒造成的。病因不同,当然用药就不能相同了。”两人听了,便放心服药,病果然很快好了。成语对症下药指医生针对患者病症用药。比喻针对事物的问题所在,采取有效的措施。

〖陆〗、”学生公西华就问孔子:“您老人家为什么给他两个不同的答复呢?”孔子就说:“冉有做事退缩,所以我要鼓励鼓励他;子路胆量有两个人的大,做事果敢,所以我要抑制抑制他。”“对症下药”比喻针对事物的问题所在,采取有效的措施。对症下药的意思是:症:病症;下药:用药。针对病症用药。

对症下药的主人公是谁?对症下药有什么历史典故

〖壹〗、成语对症下药的主人公是华佗 华佗,字元化,一名旉,沛国谯县人,东汉末年著名的医学家。华佗与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。少时曾在外游学,行医足迹遍及安徽、河南、山东、江苏等地,鉆研医术而不求仕途。他医术全面,尤其擅长外科,精于手术。

〖贰〗、华 佗 典故介绍:华佗是我国古代伟大的医学家。他给人诊病,总是先弄清病源所在,然后根据实际情况下药。有一次府吏倪寻和李延一块儿来找华佗看病,二人都是发热头痛。华佗经过诊断说:“倪寻应当用泻药,而李延则应当用发汗药。”二人感到很奇怪,华佗解释说:“倪寻外实,李延内实,所以治法不同。

〖叁〗、东汉末年三国初期,诸侯混战,水旱成灾,疾病流行,人民处在水深火热之中。当时有一个医生叫华佗,他的医术非常高明,他自小熟读经书,尤其精通医学。不管什么疑难杂症,到他手里,大都药到病除。华佗一生非常同情劳苦大众,四处奔波为人民解除疾苦,被人尊称为“神医”。

“勾践尝粪”的主人公是谁?

〖壹〗、越国丞相范蠡一日在清扫马粪时,想起他在武当山游学时,看到一位老者,为人家治病时定要看一看粪便,对危重的病人的粪便,还要用舌尖尝一尝,才对症下药。问他为什么要尝粪便,他说:病从口入,结于内腑,征兆在便,尝便就知是什么病从口入了。

〖贰〗、那是范蠡的主意。一次夫差病了,大夫们都不能确诊。范蠡通晓医术,就怂恿勾践去尝夫差的粪便,然后告诉夫差说这是什么病,会在什么时间痊愈。后来事实完全应验勾践的话,夫差非常感动,认为勾践彻底服了(还因为送了美女西施),而且十分忠心(就因为尝了他的大便),力排众议放了夫差和范蠡回国。

〖叁〗、当时勾践也是迫不得已,尝粪识疾事实上就是为了取得吴王夫差的信任。

〖肆〗、“问疾尝粪”是这样的,春秋时候,越王勾践和吴国经常因为地盘的原因,而产生摩擦,所以两国之间的矛盾越来越深。于是两方都想开,吴国首先率兵攻打了越国。但是吴王也因此身上受了重伤,濒临死亡。于是临死前对自己的儿子夫差说,一定要为爹报仇呀!自那以后夫差就是吴国的,一心想着为自己的父亲报仇。

〖伍〗、《越语》没有被太史公引入到《史记》,可见他对史料考核的态度是多么谨慎。在众多史料中,《国语·越语》是第一个记载“勾践入吴”,《吴越春秋》是第一个记载“勾践尝粪”。换个角度考虑,吴国选取越国的太子做人质,无疑要比勾践做人质更加合理。

对牛弹琴成语故事_成语“对牛弹琴”的典故出处和主人公是谁?

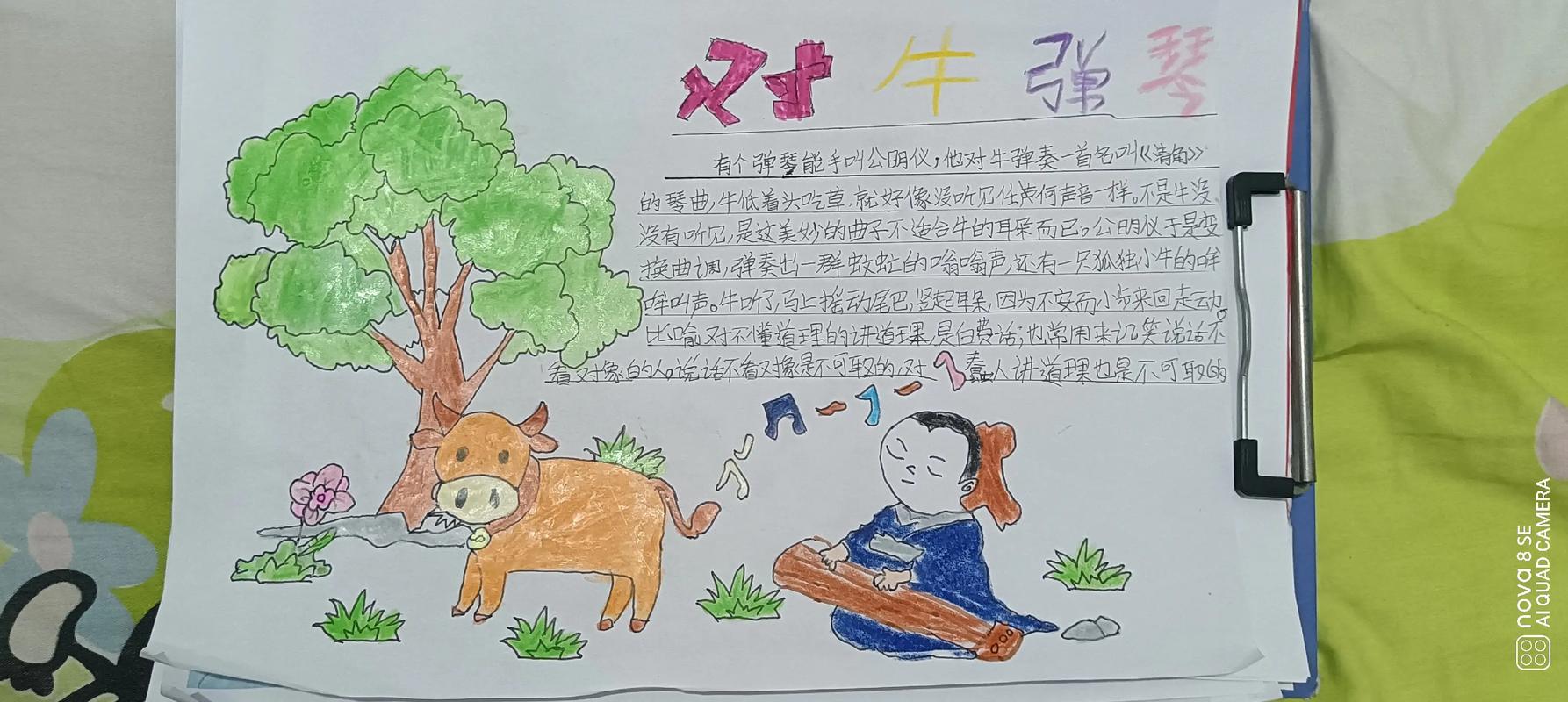

〖壹〗、【拼音】 对牛弹琴duìniútánqín 【释义】 讥笑听话的人不懂对方说得是什么。用以讥笑说话的人不看对象。 【出处】 汉·牟融《理惑论》:“公明仪为牛弹清角之操,伏食如故,非牛不闻,不合其耳矣。

〖贰〗、对牛弹琴,这个成语用来形容说话的人没有看准对象,讥笑听话的人不懂对方说得是什么。它的拼音是duìniútánqín,出自汉·韩愈的《谏夷宾论》。成语的主人公是公明仪。它的近义词有对牛鼓瑟和白费口舌,而反义词则是对症下药和有的放矢。

〖叁〗、《对牛弹琴》是东汉学者牟融的代表作之一,选自《牟子理惑论》,讲述了战国时期公明仪为牛弹奏乐曲的故事。对牛弹琴比喻对不讲道理的人讲道理,对不懂得美的人讲风雅。也用来讥讽人讲话时不看对象。

〖肆〗、于是牟融讲了音乐家公明仪的故事;公明仪对着一头正吃草的牛弹了一首高深的曲子,牛毫不理会,只顾自己吃草,后来公明仪改弹像坟子、牛蝇和小牛叫唤的声音,牛就摇着尾巴、竖起耳朵来听了。他最后说:所以,对没有读过佛经的人直接谈佛经,等于白讲,成语对牛弹琴据此而来。

〖伍〗、[语出] 汉·牟融《理惑论》:“公明仪为牛弹清角之操;伏食如故;非牛不闻;不合其耳矣。”成语故事 战国时代,有一个叫公明仪的音乐家,他能作曲也能演奏,七弦琴弹得非常好,弹的曲子优美动听,很多人都喜欢听他弹琴,人们很敬重他。公明仪不但在室内弹琴,遇上好天气,还喜欢带琴到郊外弹奏。

求老马识途、毛遂自荐、四面楚歌、对症下药、鸡鸣狗盗、异曲同工几个...

〖壹〗、老马识途:管仲、隰朋《韩非子·说林上》:“管仲、隰朋从于桓公伐孤竹,春往冬返,迷惑失道。管仲曰:‘老马之智可用也。’乃放老马而随之。遂得道。

〖贰〗、老马识途:春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。在回国途中,因假向导引入迷谷,使齐军受困。管仲建议用一匹老马带路而化险为夷。

〖叁〗、鸡鸣狗盗 jī míng gǒu dào 〖解释〗鸣:叫;盗:偷东西。指微不足道的本领。也指偷偷摸摸的行为。〖出处〗《史记·孟尝君列传》载:齐孟尝君出使秦被昭王扣留,孟一食客装狗钻入秦营偷出狐白裘献给昭王妾以说情放孟。孟逃至函谷关时昭王又令追捕。

〖肆〗、老马识途 卧薪尝胆 破釜沉舟 鸡鸣狗盗 毛遂自荐 坐井观天 杯弓蛇影 百步穿杨 亡羊补牢 坐井观天 买椟还珠 东施效颦 邯郸学步。 好句摘抄: 按照我们俩的分工,我擦黑板的左边,张云鹏擦黑板的右边。我回到我的座位上搬来了我的椅子。我踩着椅子从上边开始擦,然后又下来椅子擦下边。

〖伍〗、唇亡齿寒[ chún wáng chǐ hán ]嘴唇没有了,牙齿就会感到寒冷。 比喻利害密要相关。出处:《左传·僖公五年》:“谚所谓辅车相依;唇亡齿寒者;共虞、虢之谓也。”老马识途[ lǎo mǎ shí tú ]老马认识路。比喻有经验的人对事情比较熟悉。

对症下药的主人公是谁

〖壹〗、成语对症下药的主人公是华佗 华佗,字元化,一名旉,沛国谯县人,东汉末年著名的医学家。华佗与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。少时曾在外游学,行医足迹遍及安徽、河南、山东、江苏等地,鉆研医术而不求仕途。他医术全面,尤其擅长外科,精于手术。

〖贰〗、华佗 发读音 duì zhèng xià yào 2释义 症:病症;下药:用药。医生针对患者病症用药。[1]比喻针对事物的问题所在,采取有效的措施。

〖叁〗、对症下药的主人公是华佗。这个成语来源于中国古代的一个故事,讲的是华佗这位著名的医学家如何根据病人的具体情况来精确开方用药的事迹。在中国古代的医学史上,华佗以其精湛的医术和独到的医学见解而著称。他不仅擅长外科手术,而且在内科、妇科、儿科等领域也有很深的造诣。

OK,关于对症下药的主人公是谁和对症下药的主人公是谁啊的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~