大家好,关于论隋朝官员制度的特点很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于隋朝官吏制度特点的知识,希望对各位有所帮助!

魏晋时的士族选官制度有何弊端?隋朝的科举制度有什么优点

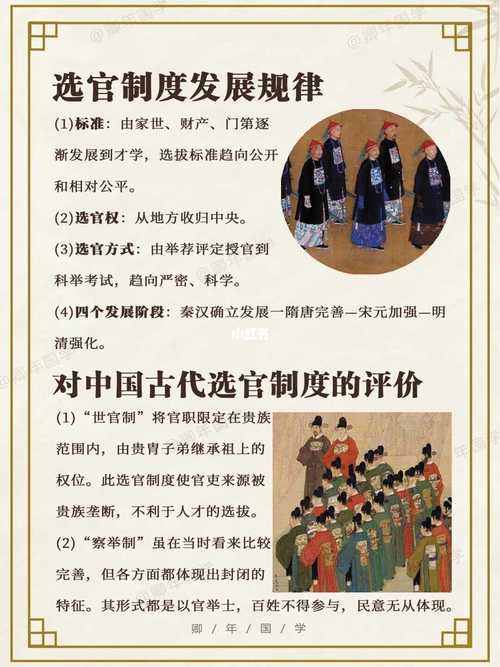

弊端:世家大族日益把持选官大权,出现“累世公卿”的现象。家室门第的高低日益成为选官的标准,靠门第世袭为官的士族日益腐败,缺乏行政能力。进步:打破了世家大族垄断官场的特权,为普通士人提供了参政机会,扩大了统治的社会基础。

皇上任职贫寒之人出任官爵不太高、机密文件性却极强的职位消弱士族对君权控制,对士族政冶产生较大影响。

◆ 魏晋南北朝的士族制度:按门第高低分享政治权利,即九品官人制,高门士族世代任高官。◆ 隋唐科举制:以考试办法选拔官吏。

“察举制”和“九品中正制”,后来逐渐转变为,首先要考察你的家世,如果你出身名门,肯定资质不会差的。才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。魏晋时期的“士族”(世族)由此形成。

魏晋南北朝时的选官制度主要是九品中正制,隋朝时开启了科举制度。两种制度针对对象不同:九品中正制又名九品官人法,分为九个等级,作为政府选用官吏的依据。标准是家世﹑道德﹑才能三者并重。九品中正制是保护士族世袭政治特权的官僚选拔制度。

改善用人制度:正如前文所说,科举制度的诞生打破了豪门贵族对权力的垄断,上品无寒门、下品无士族的现象一去不返,朝廷选拔人才不再注重门第,而以学识为主,使得更多的寒门学子得以入朝为官。

隋朝三省六部制特点

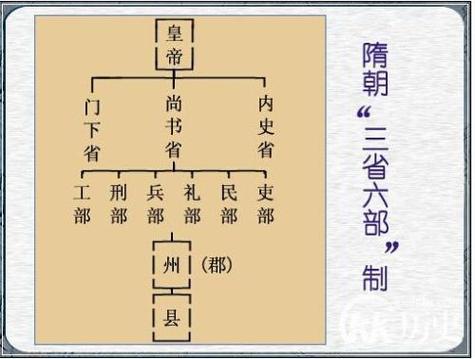

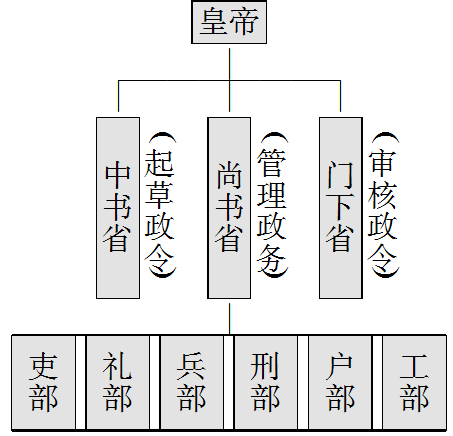

第一,分工明确,效率高;三省分工明确,中书省负责草拟颁布皇帝的诏书;门下省负责审核;尚书省负责执行国家的命令。三省职责明确,提高了办事效率。第二,相互监督,相互牵制;中书省颁布的皇帝的诏令,如果门下省发现不符合皇帝的意思或是不可行应驳回。

三省六部制的特点 分工明确,效率高:三省分工明确,中书省负责草拟吧颁布皇帝的诏书;门下省负责审核政令;尚书省负责执行国家的政令。三省职责明确,提高了办事效率。相互监督,相互牵制:中书省颁布的皇帝的诏令和政令,如果门下省发现不符合皇帝的意思或是不可行应驳回。

隋朝三省六部制:内史省,门下省,中书省。尚书省下设吏户礼兵刑工六部。唐朝三省六部制:中书省,门下省,尚书省。尚书省下设吏户礼兵刑工六部。中书省负责起草诏令,门下省封驳审议,尚书省负责执行。三省的长官都是宰相。

将全力进行均衡分配三省六部制自隋朝建立伊始,其目的是为了分散宰相的权力以加强中央集权的统治。

三省六部制的特点作用 特点 分工明确,效率高:三省分工明确,中书省负责草拟吧颁布皇帝的诏书;门下省负责审核政令;尚书省负责执行国家的政令。三省职责明确,提高了办事效率。相互监督,相互牵制:中书省颁布的皇帝的诏令和政令,如果门下省发现不符合皇帝的意思或是不可行应驳回。

隋唐时期吏制的特点,即隋唐胥吏的特点,不是官制是吏制,望高人指点...

但同时这些概念并不能容纳正在形成中的隋唐文书胥吏阶层的全体,如既非勾官亦非主典的门下录事,以及中书主书、诸司主事等在法律上是流内官,但从社会观念看属于胥吏;书吏和部分府、史是胥吏但又无流外品。可见在隋唐时期,在社会观念中对胥吏概念有所认识,但比较严密的胥吏概念尚未在制度中出现。

另一方面,中国古代一直实行“官”“吏”分途,胥吏没有升迁的渠道,不管干的好与不好是没有机会成为官员的,官就是官,吏就是吏,官吏虽然是一个词,但是却是截然不同的两种身份。官员往往将地方职务当作一个跳板,从而对胥吏违反乱纪的行为睁一只眼闭一只眼,不愿意去得罪人,当然这里面也害怕有把柄被胥吏抓住。

西周官制西周官制是商朝内、外服制度的基础上进一步发展的,开始确立了师、保的中枢队员地位,其内服、外服职官的设新闻片分工也更加细致在内服中,大师、太保是属于比较高“公”一级的职官,其下为“卿”一级的高级职官,它们各有属官,此外还有低外的事务官员。

隋朝的官员制度论隋朝官员制度的特点

〖壹〗、长官叫尚书令,副长官叫左、右仆射。隋书·百官志说:尚书省,事无不总。这句话说明了尚书省在中央比较高行政机构中权力之大,地位之尊。尚书省下设史、礼、兵、都官、度支、工六部,各部长官为尚书,副长官为传郎。三省的长官等于秦汉的宰相。

〖贰〗、隋唐时期的选官制度是科举制。隋朝初期,还是沿袭魏晋的九品中正制,讲究子承父业。隋统一全国后,为了加强中央集权,隋文帝开皇七年(587)废九品中正制,设秀才科。隋炀帝时又建进士科,以“试第”取士,并创立了以公开考试、择优选才为特征的科举制度。

〖叁〗、唐时期的中枢制度。三省指中书省(隋称内史省)、门下省、尚书省;六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。三省六部制是西汉以后长期发展形成,至隋朝正式确立,唐朝进一步完善。三省为中央比较高中枢政务机构,一般为中书决策,门下审核,尚书执行。

〖肆〗、魏晋南北朝时的选官制度主要是九品中正制,隋朝时开启了科举制度。两种制度针对对象不同:九品中正制又名九品官人法,分为九个等级,作为政府选用官吏的依据。标准是家世﹑道德﹑才能三者并重。九品中正制是保护士族世袭政治特权的官僚选拔制度。

〖伍〗、三省互相牵制,共同向皇帝负责。其中,决策者为内史省,长官称内史令;审议者是门下省,长官称纳言;处理日常政务的机构是尚书省、置尚书令、左右仆射各一人,下设吏、礼、兵、度支(后改称民部)、都官(后改称刑部)、工六部。隋朝,三省长官均为相职,同时,三公、三师也参预朝政,也是宰相。

〖陆〗、隋朝开始使用科举制度来选拔官员,魏晋南北朝时期是举孝廉和推举制,隋朝灭亡的原因是隋炀帝不惜民力,三征高丽和开凿大运河,造成农民起义和门阀造反。

隋唐时期的选官制度是??

隋唐时期的选官制度是科举制。隋朝初期,还是沿袭魏晋的九品中正制,讲究子承父业。隋统一全国后,为了加强中央集权,隋文帝开皇七年(587)废九品中正制,设秀才科。隋炀帝时又建进士科,以“试第”取士,并创立了以公开考试、择优选才为特征的科举制度。

隋唐时期创制了的选官制度是:用分科考试选拔官吏的制度,即科举制度 科举制,又称科举、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。

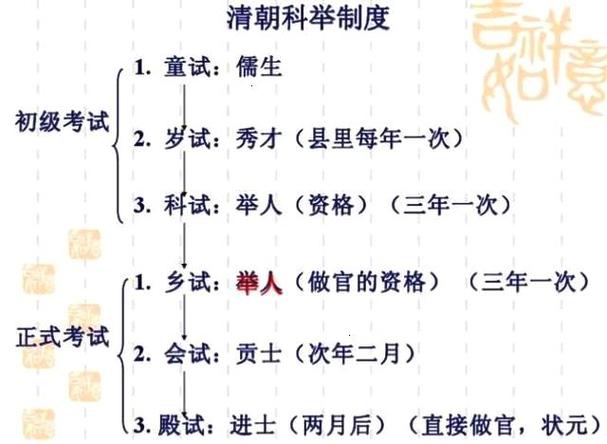

隋朝选官制度是科举制。隋朝统一以后,隋文帝首开分科考试的先例,到隋炀帝时期,设立进士科,标志着科举制度的正式形成。科举制在隋唐时期主要考查明经和进士两门科目。其中,明经主要考查对儒家经典的背诵和默写;进士主要考查诗赋和策论。

有察举制和征辟制。察举即选举,是一种由下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径;征辟是一种自上而下选拔官吏的制度,主要有皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。魏晋南北朝时期:实行九品中正制,注重门第出身。隋唐:隋炀帝以后至清末(清末新政),实行科举制。

论隋朝官员制度的特点和隋朝官吏制度特点的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~