大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于成语志在四方的主人公是谁,志在四方成语故事概括这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

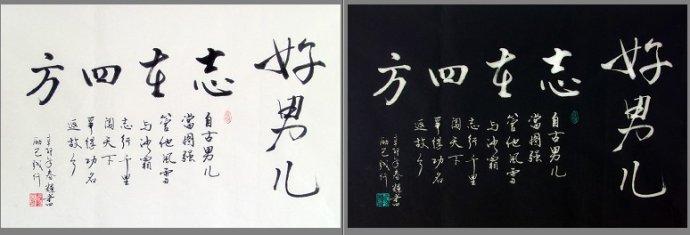

志在四方成语故事寓意

志在四方,汉语成语,拼音是zhì zài sì fāng,意思是有远大的抱负和理想。出自《东周列国志》。《孔丛子·儒服》篇记载着这样一个故事:孔子第五代孙孔穿,字子高,出游赵国(今河北省南部一带)。在赵国,他和赵胜(即平原君)门下的宾客邹文、季节两人交了朋友。

晋文公的成语故事是志在四方。典故出处:《左传》载:重耳及齐,桓公厚礼,以宗女姜氏妻之,重耳安。从者以为不可。与姜氏合谋。酒醉离齐。而谓公子曰:子有四方之志。后多用来比喻英雄豪杰的志向。故事:晋公子重耳一行,逃到齐国之后,齐桓公给予了极高的礼遇。

【成语】: 志在四方 【拼音】: zhì zài sì fāng 【解释】: 四方:天下。立志于天下。指有远大的抱负和理想。【成语故事】:战国时,鲁国的孔穿(孔子第5代孙)去赵国游历,跟平原君门下的宾客邹文和季节结成好友。

好男儿志在四方。这则成语故事是关于春秋时期晋国的公子重耳的。后人用这句话形容立志广阔远大,愿意到遥远的地方去做一番伟大的事业。“志”就是指志向。这个词的意思是指志向远大,不愿固守家园,在小天地里蜗居。人们经常用这句话来鼓励准备走向社会的年轻人,鼓励他们创出一片自己的天地。

“志在四方”指有远大志向,不局限于一地(四方:东、南、西、北四个方向,泛指天下)。该成语在句中一般作谓语;含褒义。名词解释:由该则成语故事可以看出,晋公子重耳之所以能够在出亡十九年以后,得以归国重掌政权,与其夫人齐姜的提醒、督促具有直接关系。

志在四方什么意思?有什么典故?英文翻译是什么?

」 【 成语 意思】:志:志向;四方:各处 天下 。 形容 有远大的志向和理想。

借鉴答案:拼音:zhì zài sì fāng,简 拼:zzsf 成语解释:四方:天下。有远大的抱负和理想。成语出处:明·冯梦龙《东周列国志》第二十五回:“妾闻‘男子志在四方’。

英文翻译:Take Four Steps 反义词:大步流星 释义:一句半口头语的成语词,在不同环境下其意义也可截然相反,可以是褒义的形容人不慌乱心中有定,也可以是贬义形容人慢吞吞。

成语志在四方的主人公是谁

是孔穿 志在四方的故事:【成语】: 志在四方 【拼音】: zhì zài sì fāng 【解释】: 四方:天下。立志于天下。指有远大的抱负和理想。【成语故事】:战国时,鲁国的孔穿(孔子第5代孙)去赵国游历,跟平原君门下的宾客邹文和季节结成好友。

志在四方成语故事如下:春秋时期,晋献公在宠妾骊姬的挑拨下,杀了太子申生,公子重耳和夷吾也被迫分别逃亡到狄国和梁国。后来,晋献公死了,夷吾在秦穆公和齐桓公的帮助下做了国君,他担心重耳会回来争夺王位,便派人去重耳。于是,重耳又历尽艰险,从狄国逃到了齐国。

志在四方,汉语成语,拼音是zhì zài sì fāng,意思是有远大的抱负和理想。出自《东周列国志》。《孔丛子·儒服》篇记载着这样一个故事:孔子第五代孙孔穿,字子高,出游赵国(今河北省南部一带)。在赵国,他和赵胜(即平原君)门下的宾客邹文、季节两人交了朋友。

好男儿志在四方。这则成语故事是关于春秋时期晋国的公子重耳的。后人用这句话形容立志广阔远大,愿意到遥远的地方去做一番伟大的事业。“志”就是指志向。这个词的意思是指志向远大,不愿固守家园,在小天地里蜗居。人们经常用这句话来鼓励准备走向社会的年轻人,鼓励他们创出一片自己的天地。

志在四方 春秋时,晋献公在宠妾(qiè)骊姬的挑拨下,杀了太子申生,公子重耳和夷吾分别逃亡到狄(dí)国和梁国。后来,晋献公死了,夷吾在秦穆公和齐桓公的帮助下做了国君,他怕重耳回来争夺王位,就派人去杀他。于是,重耳又从狄国历尽艰险,逃到了齐国。

历史成语故事有哪些

〖壹〗、典故:汉末,黄巾事起,天下大乱,曹操坐据朝廷,孙权拥兵东吴,汉宗室豫州牧刘备听徐庶和司马徽说诸葛亮很有学识,又有才能,就和关羽、张飞带着礼物到隆中(今河南南阳城西,一说为湖北襄阳城西南)卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。恰巧诸葛亮这天出去了,刘备只得失望地转回去。

〖贰〗、望梅止渴 三国时,曹操带兵长途行军,士兵们都很口渴,曹操便说:“前面就是一大片梅林,结了许多梅子,又甜又酸,可以解渴。” 士兵们听了,嘴里都流口水,一时也就不渴了。后比喻愿望无法实现,只好用空想来加以安慰。

〖叁〗、历史成语故事和寓意篇一:螳臂当车 春秋时期,有一天,齐庄王乘坐马车带着随从到郊外打猎。这天的天气很好,浩浩荡荡的队伍势不可挡地向前行进。

〖肆〗、越王勾践——卧薪尝胆:春秋时,吴国和越国世代为仇。有次越军大败,越王勾践向吴国求和,并答应了吴王的苛刻要求:要越王去吴国侍候吴王,勾践来到吴国,小心谨慎地侍候吴王,三年后才被释放回国。

〖伍〗、《全无心肝》南朝陈后主陈叔宝在亡国后被俘到长安,隋文帝对他比较优待,不在他面前演奏吴地的乐曲,以防止他听到后引发亡国之痛,不料,后来看守陈后主的官员报告隋文帝说,陈后主想得一个官号,隋文帝便说:“叔宝全无心肝。”比喻不知羞耻。

志在四方成语故事

志在四方,汉语成语,拼音是zhì zài sì fāng,意思是有远大的抱负和理想。出自《东周列国志》。《孔丛子·儒服》篇记载着这样一个故事:孔子第五代孙孔穿,字子高,出游赵国(今河北省南部一带)。在赵国,他和赵胜(即平原君)门下的宾客邹文、季节两人交了朋友。

晋文公的成语故事是志在四方。典故出处:《左传》载:重耳及齐,桓公厚礼,以宗女姜氏妻之,重耳安。从者以为不可。与姜氏合谋。酒醉离齐。而谓公子曰:子有四方之志。后多用来比喻英雄豪杰的志向。故事:晋公子重耳一行,逃到齐国之后,齐桓公给予了极高的礼遇。

志在四方成语故事如下:春秋时期,晋献公在宠妾骊姬的挑拨下,杀了太子申生,公子重耳和夷吾也被迫分别逃亡到狄国和梁国。后来,晋献公死了,夷吾在秦穆公和齐桓公的帮助下做了国君,他担心重耳会回来争夺王位,便派人去重耳。于是,重耳又历尽艰险,从狄国逃到了齐国。

【解释】: 四方:天下。立志于天下。指有远大的抱负和理想。【成语故事】:战国时,鲁国的孔穿(孔子第5代孙)去赵国游历,跟平原君门下的宾客邹文和季节结成好友。孔穿回国时,邹文、季节送了3天行程,临别时,两人泪流满面,对孔穿依依不舍。但孔穿只对他们作了个揖便上路了。

好男儿志在四方什么意思?

“好男儿志在四方”的意思:立志广阔远大,愿意到遥远的地方做一番伟大的事业。“志”指志向,这个词的意思是指志向远大,不想固守家园,在小天地里蜗居。“好男儿志在四方”出处:《左传·僖公二十三年》:“姜氏杀之,而谓公子曰:子有四方之志,其闻之者,吾杀之矣。

好男儿志在四方是指一个优秀的年轻人应该有远大的抱负和志向,不局限于狭小的地域或个人利益,而是放眼世界,关注大局,勇于追求自己的梦想和理想。详细解释: 基本含义:“好男儿志在四方”是一句富有哲理的谚语,强调年轻人应该有远大的志向和抱负。这里的“志”指的是一个人的理想、志向和目标。

“好男儿志在四方”由“子有四方之志”活化而来。形容立志广阔远大,愿意到遥远的地方做一番伟大的事业。“志”指志向,这个词的意思是指志向远大,不愿固守家园,在小天地里蜗居。人们经常用这句话来鼓励准备走向社会的年轻人,鼓励他们创造出一片属于自己的天地。相关故事:鲁国的子高去赵国。

好男儿志在四方的意思是形容立志广阔远大,愿意到遥远的地方去做一番伟大的事业。好男儿志在四方是形容一个男子志向远大,有抱负,愿意在各个方面都展现自己的才华和能力。这句话中的四方指的是广阔的天地,表示这个男子有很大的抱负和追求,不仅仅局限于一个地方,而是愿意在各个方面都取得成功。

意思是好男儿志向远大,远在四方。出处:《左传·僖公二十三年》:“姜氏杀之,而谓公子曰:子有四方之志,其闻之者,吾杀之矣。”姜氏就把(知道消息的人)杀掉了。她对重耳说:“你有远走四方的想法,知道你这个想法的人,我已经把她杀掉了。“好男儿志在四方”由“子有四方之志”活化而来。

好男儿志在四方这一成语寓意深远,指的是一个有着远大抱负和广阔胸怀的男子,渴望离开家乡,到远方去追求伟大的事业。其起源可以追溯到《左传·僖公二十三年》的记载,子高提到人生应当有四方之志,不应如猪鹿般局限于一处。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~