大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下闻雷失箸有什么历史典故的问题,以及和闻雷失箸有什么历史典故吗的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

身为南阳人,这些成语典故你知道吗

〖壹〗、**杯弓蛇影**:这个成语出自晋代,讲的是南阳人乐广请朋友喝酒,朋友误将弓影当作蛇,因而生病。乐广发现真相后,消除朋友的疑虑,使其病愈。这个成语后来用来形容人因疑神疑鬼而自寻烦恼。这些成语典故不仅反映了南阳的历史文化,也启迪着我们的生活智慧。

〖贰〗、【4】【杯弓蛇影】成语,典出 唐·房玄龄等《晋书·乐广传》“晋朝时候,南阳新野人乐广在家里请朋友喝酒。那位朋友高兴地端起酒杯一饮而尽时,突然看到酒杯里有条小蛇,但是已经把酒喝进肚子里了。他感到十分厌恶,总觉得肚子里有一条小蛇,回家便病倒了。

〖叁〗、凿壁借光 东晋时期的一位道教理论家葛洪,曾托汉代刘歆之名撰写了《西京杂记》一书。书中记载了匡衡凿壁借光的故事:匡衡字稚圭,勤奋好学。可是家境贫寒,晚上想读书而无烛照明。邻居家倒是每到夜晚,总烛光明明,可惜这光照不到他匡衡的屋里。

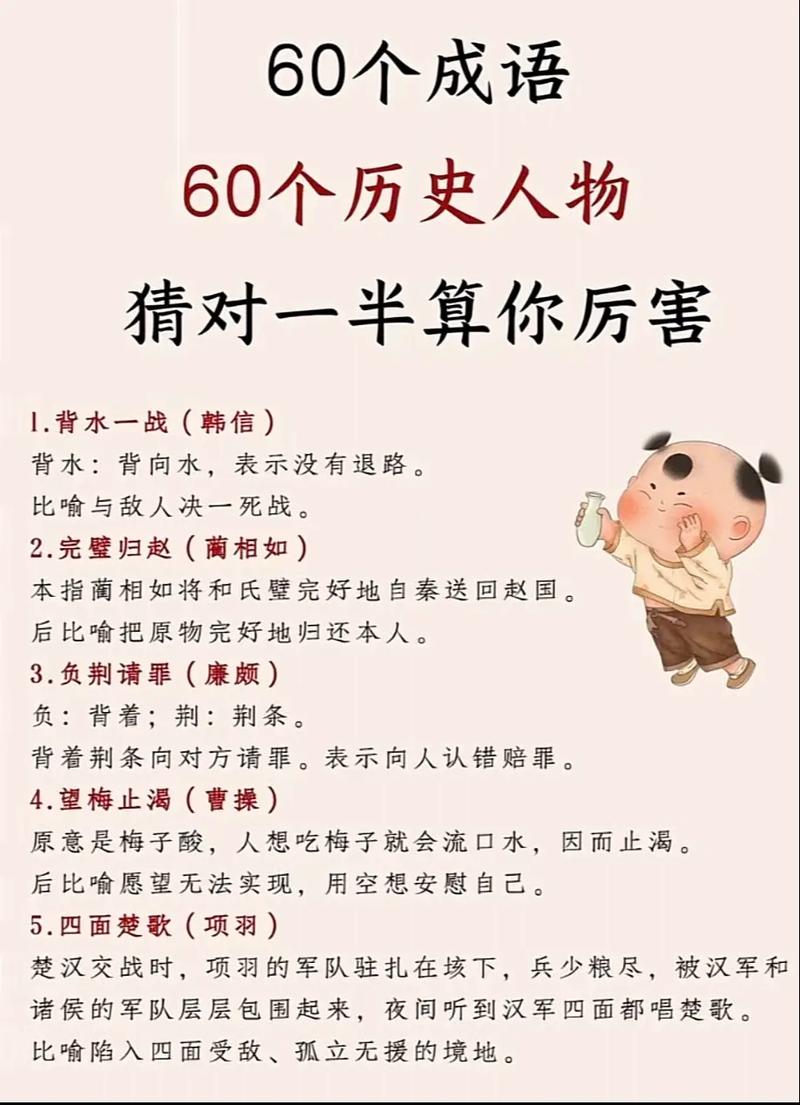

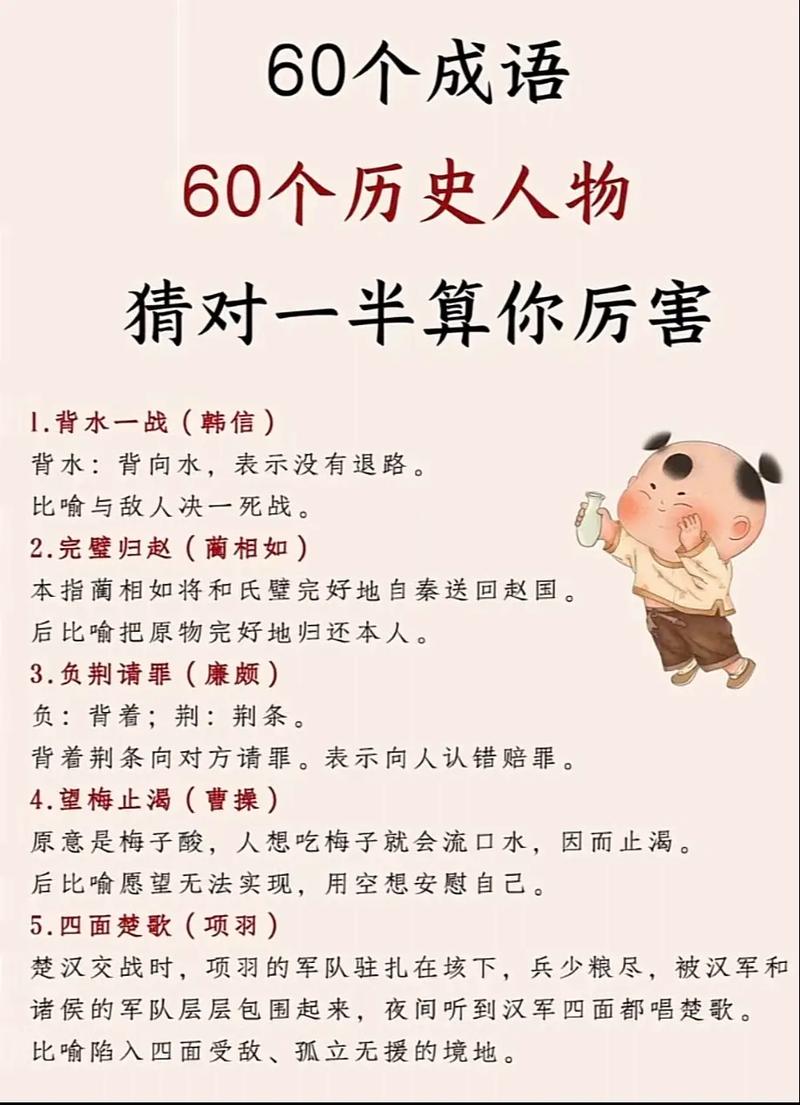

〖肆〗、关于历史典故的成语 :望梅止渴、三顾茅庐、四面楚歌、卧薪尝胆、背水一战、围魏救赵、负荆请罪、纸上谈兵、完璧归赵、草木皆兵、唇亡齿寒、指鹿为马等。

〖伍〗、今天的《三国演义》成语故事见于《三国志?杨戏传》,狄咸建安十九年。男主角的名字叫张存。如下所示:楚人,南阳人。荆州从事随先主入蜀,南下罗,以为广汉太守。苏存不肯收庞统,他是统一中的棋子。这位前领导人叹了口气,说:“虽然统一是忠实的,但这是一种遗憾,这是对优雅。

〖陆〗、诸葛亮(181年-234年10月8日),字孔明,号卧龙(也作伏龙),汉族,徐州琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,三国时期蜀汉丞相。诸葛亮幼年丧父,同叔父到南阳躬耕,后追随刘备,为了刘备奠定了三分天下有其一的基础。

闻雷失箸什么意思?闻雷失箸典故出处介绍

【释义】形容惊慌失措,举止异常。【出处】晋·陈寿《三国志·蜀书·先主传》。东汉建安三年,刘备被吕布打败,无奈只好去投靠曹操。

本文要介绍的三国成语,便是割据这段记载所演变出来的一句成语,叫做闻雷失箸,意为被雷声吓掉了手中的筷子,比喻借别的事情掩饰自己的真实情况。刘备投靠曹操时,曹操集团的两大谋士——程昱和郭嘉分别提出了自己的意见。

闻雷失箸成语故事3 出处: 《三国演义》。意思: 听到雷声,吓得把筷子掉在地上。后来借指故作恐慌。箸:筷子。三国时,刘备兵败,无奈寄居曹操处,以种菜来掩饰自己争天下的宏图,以免曹操猜疑,招致杀身之祸。一日,时值梅熟,曹操邀请刘备小酌,煮酒论英雄。

闻雷失箸的典故出处

〖壹〗、《三国志·蜀书·先主传》:“是时曹公从容谓先主曰:‘今天下英雄,唯使君与操耳。本初之徒,不足数也。’先主方食,失匕箸。

〖贰〗、闻雷失箸,成语出自《三国志·蜀书·先主传》,成语解释:比喻借别的事情掩饰自己的真实情况。成语解释:比喻借别的事情掩饰自己的真实情况。

〖叁〗、《三国志先主传》载:先主未出时,献帝舅车骑将军董承辞受帝衣带中密诏,当诛曹公。先主未发。是时曹公从容谓先主曰:‘今天下英雄,唯使君与操耳。本初之徒,不足数也。’先主方食,失匕箸。遂与承及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等同谋。会见使,未发。事觉,承等皆伏诛。

〖肆〗、“魏武行役失汲道,军皆渴,乃令曰:‘前有大梅林,饶子,甘酸可以解渴。’士卒闻之,口皆出水,乘此得及前源。”此事发生自方城县博望镇西南6公里处,有一村,名梅林铺村。

描写曹操,关羽和诸葛亮的成语有哪些

〖壹〗、临危受命 三国蜀·诸葛亮《前出师表》:“受任于败军之际,奉命于危难之间。” 如鱼得水 《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。

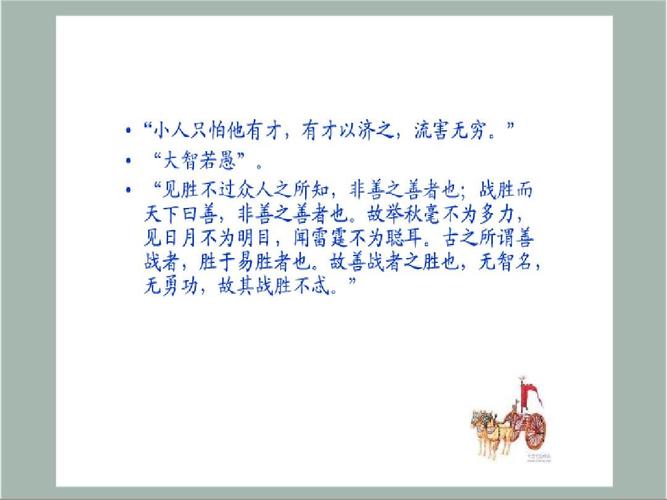

〖贰〗、过五关斩六将:关羽连过曹操五个关卡,斩了六员大将才摆脱曹操投奔刘备,后比喻英勇无比或下决心克服重重困难,含褒义。望梅止渴:原意是梅子酸,当说到梅子的时候,就会想到梅子酸而产生流涎,因而止渴。后比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。

〖叁〗、诸葛亮 算无遗策 [ suàn wú yí cè ] 算:计划;遗策:失算。形容策划精密准确,从来没有失算。出处:三国魏·曹植《王仲宣诔》:“算无遗策,画无失理。”翻译:策划精密准确,从来没有失算,画画从来不会违背道理或事理。

〖肆〗、舌战群儒 [ shé zhàn qún rú ]【解释】:舌战:激烈争辩;儒:指读书人。指同很多人辩论,并驳倒对方。【出自】:明·罗贯中《三国演义》第43回:“诸葛亮舌战群儒。”【翻译】:“诸葛亮同很多人辩论,并驳倒对方。

闻雷惊箸是否三国演义中的故事

不是,《三国演义》 中国古代四大名著之一 作者罗贯中 该小说主要是以三国时期(魏、蜀、吴)的战事为故事背景 三国时期的真实历史记载是《三国志》《三国演义》只是小说,并非历史。

三国演义中闻雷失箸主人公是刘备,详见:第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄 操曰:“夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。

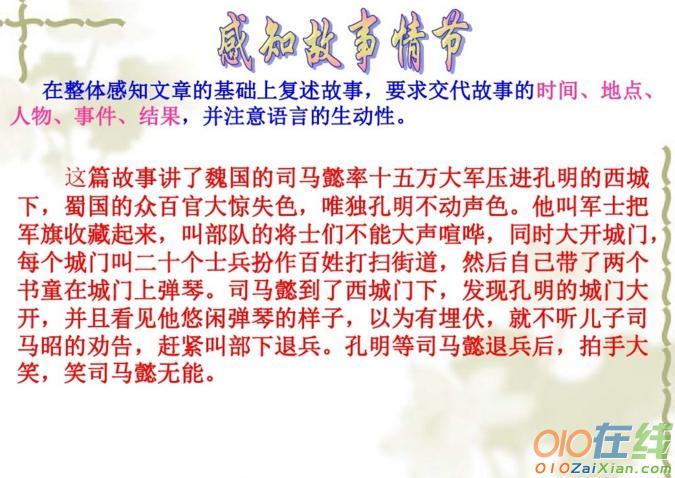

曹操煮酒论英雄 一天,刘备正在浇菜,曹操派人请刘备到小亭青梅煮酒.曹操大谈当世英雄,问刘备当世英雄是谁.曹操说:如今天下英雄,只有你和我两个.刘备一听,吃了一惊,手中筷子不知不觉掉在地下,正巧雷声大作,刘备灵机一动,从容地低下身拾起筷子,说是因为害怕打雷,才掉了筷子。

两雄不并立。不并立,则必相图。操以备为英雄,是操将图备矣,又逆知备之必将图我矣。备方与董承等同谋,而忽闻此言,安得不失惊落箸耶?是因落箸而假托闻雷,非因闻雷而故作落箸也。若因闻雷而故作落箸,以之欺小儿则可,岂所以欺曹操者?俗本多讹,故依原本校正之。“一震之威,乃至于此。

诸葛亮是《三国演义》中一个极为重要的人物。他是智慧的化身。在民间家喻户晓、妇孺皆知。有这样一句俗话:“三个皮匠,合成一个诸葛亮”,足见他影响之深广。自诸葛亮初出茅庐之始,便立刻成为蜀汉——刘备集团中的核心人物。

故事:孙权为从刘备手中取回荆州,不惜以自己的亲妹妹为诱饵,使用“招亲”把戏,企图将刘备“赚来南徐……幽囚于狱中,却使人去讨荆州抽刘备”。此计被识破后,又谎称“国太病重”,欺骗孙夫人携带刘备幼子阿斗返回东吴,企图以阿斗为人质交换荆州。

源自许昌的成语典故有哪些(三国篇)?

后人以“越俎代庖”比喻超越自己的职权范围去处理别人所管的事,有时也比喻 包办代替。三过其门而不入 远古尧帝时代,许昌市禹州一带是夏后氏部落活动的中心区域。禹原是夏后氏部落的领袖,因其父鲧治水九年无果,舜摄行天子之政,杀鲧于羽山,又让禹代替其父治水。

乐不思蜀 三国时期,刘备占据蜀地,创立蜀国。他死后,儿子刘禅继位,。刘禅昏庸无能,在那些有才干的大臣死后,蜀国就被魏所灭。刘禅投降后,魏王曹髦(máo)封他一个食俸禄无实权的“安乐公”称呼,并将他迁居魏国京都许昌居住。在一次宴会上,司马昭当着刘禅的面存心部署演出蜀地的歌舞。

老骥伏枥 老骥伏枥,汉语成语,读音是lǎo jì fú lì,意思是比喻人虽然年老,但仍有雄心壮志。出自三国·魏·曹操《龟虽寿》诗:“老骥伏枥,志在千里。”意思是:年老的千里马虽然伏在马槽旁,雄心壮志仍是驰骋千里。

人们根据这个故事,引申出“乐不思蜀”这个成语,来形容有些人安于现状,乐而忘返。还形容有些人乐而忘本。 南柯一梦 这个成语来源于公元九世纪中国唐代作家李公佐的小说《南柯太守传》。 有一个叫淳于棼的人,平时喜欢喝酒。

好了,关于闻雷失箸有什么历史典故和闻雷失箸有什么历史典故吗的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~