本篇文章给大家谈谈曾参杀人有什么历史典故,以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

李白《答王十二寒夜独酌有怀》原文|翻译|赏析

王十二,弟兄间排名十二,名字和生平不详,从诗中内容来看,王十二也是一个磊落英才,与李白有着深厚的情谊。 一场纷飞的江南大雪,触发了王十二的豪情逸兴,他多么想与好友李白雪夜围炉畅饮啊,可是觅而不得,于是对雪作了一首《寒夜独酌有怀》诗寄赠。李白就作此诗作为酬

李白此诗是回应王十二的《寒夜独酌有怀》一诗,在此诗中,诗人揭露和批判了黑暗的政治现实,抒发了自己受谗被谤怀才不遇的愤慨。 全诗共分四段。 “昨夜吴中雪”至“且须酣畅万古情”为第一段。 “昨”,是点出昨夜王十二雪夜独酌寄诗怀念李白。

王十二,是李白的朋友,他有一首《寒夜独酌有怀》的诗赠李白。李白这首诗是答诗,大约写于唐玄宗天宝八载(749年),这已是李白二入长安以后的事。王琦《李太白年谱》天宝八载附考云:“是年六月,陇右节度使哥舒翰攻吐蕃石堡城,拔之。白有《答王十二寒夜独酌有怀》诗。

“曾参杀人”的成语典故是什么?

名称:曾参杀人 拼音:zēng shēn shā rén 解释:比喻流言可畏。出处:《战国策·秦策二》:“人告曾子母曰:‘曾参杀人。’曾子之母曰:‘吾子不杀人。’织自若。……其母惧,投杼逾墙而走。夫以曾参之贤与母之信也,而三人疑之,则慈母不能信也。

【曾参杀人】参见人事部·冤怨“谗言三及”、伦类部·亲眷“曾参杀人”。唐元稹《寄乐天二首》之一:“唯应鲍叔犹怜我,自保曾参不杀人。”唐代韩愈《释言》:“夜归,私自尤曰:‘咄!市有虎而曾参杀人,谗者之效也。

曾参杀人,这个成语源于古籍《战国策·秦策二》中的故事。原文讲述了曾参的母亲被谣传曾参杀人,尽管她坚信儿子不会做出这样的事,但经过三人的反复散布流言,连曾参的慈母也开始怀疑。这表明,即使是最亲近的人和最坚定的信任,也可能在众多未经证实的言论面前崩溃,形象地说明了“流言可畏”的道理。

成语曾参杀人的出处如下:西汉·刘向《战国策·秦策二》:“人告曾子母曰:‘曾参杀人。’曾子之母曰:‘吾子不杀人。’织自若。”原文 昔者曾子处费,费人有与曾子同名族者而杀人。人告曾子母曰:曾参杀人!曾子之母曰:吾子不杀人。织自若。

曾参杀人是一个成语故事。这则故事告诫人们,应该根据确切的事实材料,用分析的眼光看问题,而不要轻易地去相信一些流言。然而,即使是一些不确实的说法,如果说的人很多,也会动摇一个慈母对自己贤德的儿子的信任。由此可以看出,缺乏事实根据的流言是可怕的。

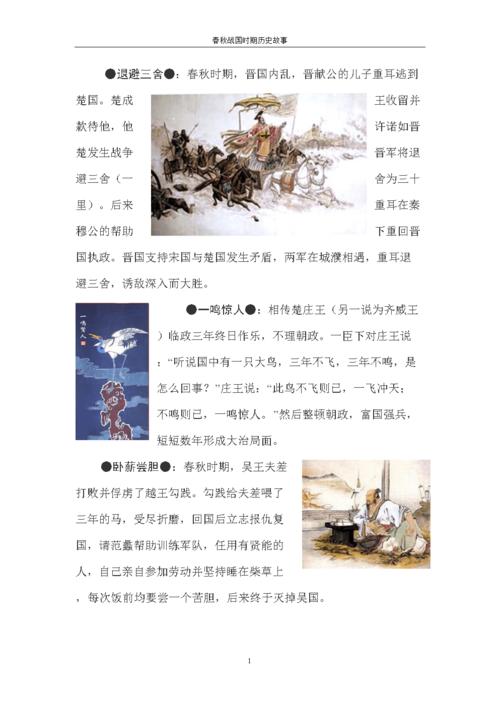

春秋战国历史典故故事

〖壹〗、个著名的典故希望你喜欢:烽火戏诸侯: 在西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟不惜在城中演出以烽火向诸侯求 教的闹剧。结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。从此周天子的权威一落千丈,出现了春秋战国时期群雄并起,诸侯纷争的局面。

〖贰〗、春秋战国时期的典故如下:烽火戏诸侯:在西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟不惜在城中演出以烽火向诸侯求教的闹剧。结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。从此周天子的权威一落千丈,出现了春秋战国时期群雄并起,诸侯纷争的局面。

〖叁〗、守株待兔 春秋时,宋国有个农夫在田里看见一只野兔撞在树桩子上,折断脖子而亡。他不费吹灰之力便吃到了兔肉。从那以后,他什么农活儿也不干了,天天守在树桩子旁边,等着捡兔子。可再也没有野兔来撞这树桩子,他的行为被人们当作了笑话。

〖肆〗、春秋末年,南方的吴、越也加入了争霸战争,吴王夫差大败越国,吴王夫差打败并俘虏了越王勾践。勾践给夫差喂了三年的马,受尽折磨,越王勾践受尽屈辱。

曾参杀人成语故事

〖壹〗、夫以曾参之贤与母之信也,而三人疑之,则慈母不能信也。” 成语例句: 这冤怎申,硬叠成 曾参杀人 。

〖贰〗、【曾参杀人】参见人事部·冤怨“谗言三及”、伦类部·亲眷“曾参杀人”。唐元稹《寄乐天二首》之一:“唯应鲍叔犹怜我,自保曾参不杀人。”唐代韩愈《释言》:“夜归,私自尤曰:‘咄!市有虎而曾参杀人,谗者之效也。

〖叁〗、曾参杀人,这个成语源于古籍《战国策·秦策二》中的故事。原文讲述了曾参的母亲被谣传曾参杀人,尽管她坚信儿子不会做出这样的事,但经过三人的反复散布流言,连曾参的慈母也开始怀疑。这表明,即使是最亲近的人和最坚定的信任,也可能在众多未经证实的言论面前崩溃,形象地说明了“流言可畏”的道理。

〖肆〗、有一次曾参去了郑国,有人来告诉他母亲:“你的儿子杀了人。”当时,他母亲正在织布,仍然照样织。她知道,她的儿子是不会杀人的。隔了会儿,又有一人来说:“你儿子杀了人。”他母亲依然织布。又隔了一会儿,又有人来说:“你儿子确实杀了人。”这时,他母亲害怕了,丢掉织布的梭子翻墙逃跑了。

三人成虎告诉了什么道理

〖壹〗、三人成虎故事告诉我们的道理:任何事只有在亲眼见证过后才能下定论,不能随波逐流,应坚持自己的想法,不要人云亦云,人多口杂,能混淆是非。三人成虎基本解释:三个人谎报城市里有老虎,听的人就信以为真。比喻说的人多了,就能使人们把谣言当事实。

〖贰〗、三人成虎的故事告诉我们任何事只有在亲眼见证过后才能下定论,不能随波逐流,应坚持自己的想法。不要人云亦云,所谓谣言一千遍胜过正理,流行的说法众人的说法不一定正确,众口一词可以混淆是非。三人成虎是一个成语,读音是sān rén chéng hǔ,意思是指三个人谎报城市里有老虎,听的人就信以为真。

〖叁〗、告诉我们:不要为盲从,以讹传讹,要调查研究,凡事要动脑筋想一想,多加分析,以辨真伪。任何事只有在亲眼见证过后才能下定论,不能随波逐流,应坚持自己的想法。不要人云亦云,所谓谣言一千遍胜过正理,流行的说法不一定正确,众口一词可以混淆是非。

〖肆〗、“三人成虎”告诉我的道理是任何事只有在亲眼见证过后才能下定论,不能随波逐流,应坚持自己的想法,不要人云亦云,人多口杂,能混淆是非。出自西汉·刘向《战国策·魏策二》。

〖伍〗、这个成语告诉我们一个很重要的道理——不要轻信别人的话,更不要轻易传播谣言。在信息时代,有很多信息来源,但并不是所有的信息都是真实的。如果我们没有对信息进行核实,就轻易地相信了谣言或误传,就会给自己和他人带来很大的麻烦和损失。因此,我们在生活中要学会辨别真假信息,不要被谣言所蒙蔽。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 李白

还木有评论哦,快来抢沙发吧~