本篇文章给大家谈谈黔敖嗟来之食的故事,以及黔敖不食嗟来之食对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

古文嗟来之食翻译

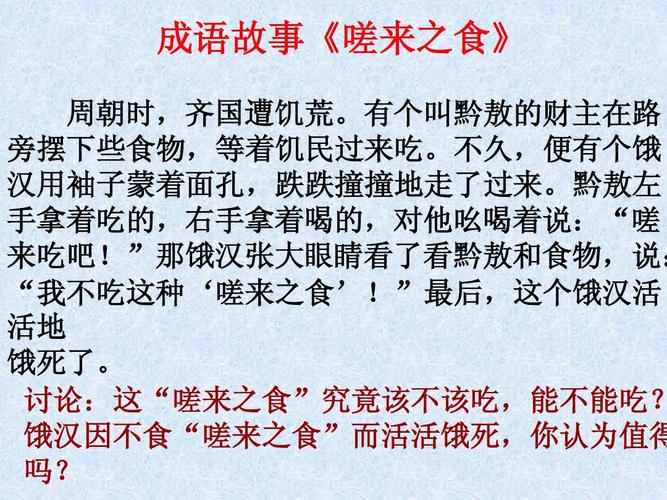

〖壹〗、翻译:齐国发生了严重的灾荒。富人黔敖熬了粥摆在大路边,用来给路过饥饿的人吃。过了很久,有个饥饿的人用袖子蒙着脸,拖着鞋子,昏昏沉沉地走来。

〖贰〗、“嗟来之食”的段落翻译 有一年,齐国出现了大饥荒。富人黔敖好心施粥于路,以供饥饿的人们来吃。这时,有一个饿得奄奄一息的人,用袖子遮住自己的脸,拖着鞋子,踉踉跄跄地走来。

〖叁〗、翻译:齐国发生了严重的饥荒。黔敖做好饭汤等食物摆在大路边,等待把食物给饥饿的人来吃。

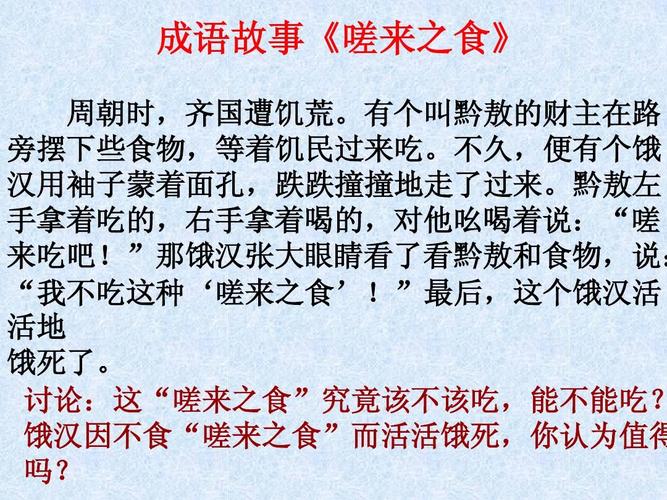

〖肆〗、话说有一年,齐国出现了大饥荒,到处都是逃荒要饭的人。富人黔敖好心赈济灾民,在路边摆设了食物。有一个人饿得摇摇晃晃地走了过来,黔敖大声冲他吆喝说:“喂!吃吧!”没想到那人却瞪视着黔敖,说:“我就是不吃嗟来之食才饿成这个样子的。

〖伍〗、故事:嗟来之食 战国时期,各诸侯国互相征战,老百姓不得太平,如果再加上天灾,老百姓就没法活了。这一年,齐国大旱,一连3个月没下雨,田地干裂,庄稼全死了,穷人吃完了树叶吃树皮,吃完了草苗吃草根,眼看着一个个都要被饿死了。可是富人家里的粮仓堆得满满的,他们照旧吃香的喝辣的。

〖陆〗、嗟来之食翻译是别人施舍的食物。不食嗟来之食原文如下:齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。

嗟来之食成语故事及解释

嗟来之食,指带侮辱性的施舍。嗟来之食的成语故事3 注释: 嗟:不礼貌的招呼声,相当于现在的喂。指带有侮辱性的或不怀好意的施舍。故事:战国时期,各诸侯国互相征战,不得太平,如果再加上天灾,老百姓就没法活了。这1年,齐国大旱,穷人眼看着都要被饿死了。

解释 嗟来之食这则成语的意思是指带有侮辱性的或不怀好意的施舍。嗟:不礼貌的招呼声,相当于现在的喂。

嗟来之食的解释:原指悯人饥饿,呼其来食。后多指侮辱性的施舍。嗟来之食(拼音:jiē lái zhī shí)是一个汉语成语,最早出自西汉戴圣编撰的《礼记·檀弓下》。该成语原指悯人饥饿,呼其来食,后比喻带有侮辱性的或不怀好意的施舍。在句中作主语、宾语、定语;含贬义。

嗟来之食成语故事出自《礼记·檀弓下》,故事讲述了一个人因为尊严问题,宁愿饿死也不接受别人的施舍。嗟来之食成语故事的主角是齐国的一位黔敖,他是一个贵族子弟,过着奢侈淫逸的生活。某一天,黔敖看到路边有一个饿汉,已经几天没有吃饭了。

嗟来之食成语故事的延伸 【注音】jiē lái zhī shí 【出处】《礼记·檀弓下》:“齐大饥;黔敖为食于路;以待饿者而食之。有饿者;蒙袂辑屦;贸贸然来。黔敖左奉食;右执饮;曰:‘嗟!来食。’扬其目而视之;曰:‘予唯不食嗟来之食;以至于斯也。’”【解释】指带有侮辱性的施舍。

故事源自《礼记·檀弓下》,讲述了一位齐国贵族黔敖,在路边遇到了一个饿得无法动弹的饿汉。 黔敖出于同情,便将食物扔给了饿汉,并用轻蔑的语气说:“嗟来之食!” 饿汉名叫于黔叔,他宁愿饿死也不愿意接受这种没有尊严的施舍,于是转身离去。 黔敖对此感到愤怒,认为于黔叔不识好歹。

嗟来之食的故事是什么

故事原文:齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦,贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:”微与!其嗟与,可去,其谢也,可食。“翻译:齐国出现了大饥荒。

嗟来之食 春秋战国时期,有一年,齐国发生了一次严重的饥荒,一大批穷人由于缺粮少食,而被活活地饿死。有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。

嗟来之食成语故事出自《礼记·檀弓下》,故事讲述了一个人因为尊严问题,宁愿饿死也不接受别人的施舍。嗟来之食成语故事的主角是齐国的一位黔敖,他是一个贵族子弟,过着奢侈淫逸的生活。某一天,黔敖看到路边有一个饿汉,已经几天没有吃饭了。

嗟来之食的故事 齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以供路过饥饿的人来吃。有个饥饿的人用衣袖蒙着脸,脚步拖拉,两眼昏昏无神地走来。

嗟来之食成语故事

嗟来之食的成语故事1 嗟来之食 【注音】jiē lái zhī shí 【出处】《礼记·檀弓下》:“齐大饥;黔敖为食于路;以待饿者而食之。有饿者;蒙袂辑屦;贸贸然来。黔敖左奉食;右执饮;曰:‘嗟!来食。’扬其目而视之;曰:‘予唯不食嗟来之食;以至于斯也。’”【解释】指带有侮辱性的施舍。

嗟来之食 春秋战国时期,有一年,齐国发生了一次严重的饥荒,一大批穷人由于缺粮少食,而被活活地饿死。有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。

嗟来之食成语故事出自《礼记·檀弓下》,故事讲述了一个人因为尊严问题,宁愿饿死也不接受别人的施舍。嗟来之食成语故事的主角是齐国的一位黔敖,他是一个贵族子弟,过着奢侈淫逸的生活。某一天,黔敖看到路边有一个饿汉,已经几天没有吃饭了。

故事源自《礼记·檀弓下》,讲述了一位齐国贵族黔敖,在路边遇到了一个饿得无法动弹的饿汉。 黔敖出于同情,便将食物扔给了饿汉,并用轻蔑的语气说:“嗟来之食!” 饿汉名叫于黔叔,他宁愿饿死也不愿意接受这种没有尊严的施舍,于是转身离去。 黔敖对此感到愤怒,认为于黔叔不识好歹。

嗟来之食的意思是侮辱性的施舍。嗟来之食(拼音:jiē lái zhī shí)是一个汉语成语,最早出自西汉戴圣编撰的《礼记·檀弓下》。该成语原指悯人饥饿,呼其来食,后比喻带有侮辱性的或不怀好意的施舍。在句中作主语、宾语、定语;含贬义。

嗟来之食成语故事的典故 齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以供路过饥饿的人来吃。有个饥饿的人用衣袖蒙着脸,脚步拖拉,两眼昏昏无神地走来。

什么是嗟来之食的典故?

嗟来之食的典故:齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以供路过饥饿的`人来吃。有个饥饿的人用衣蒙着脸,脚步拖拉,两眼昏昏无神地走来。

嗟来之食:多指侮辱性的施舍和用不正当的手段获得的财富。我为大家总结了嗟来之食的典故,希望大家喜欢。

嗟:不礼貌的招呼声,相当于现在的“喂”。一个自尊的人,宁可饿死也不肯接受别人轻蔑的怜悯。通常指带有侮辱性的或不怀好意的施舍。【成语典故】战国时期,诸侯征战不断,百姓本就处于水深火热之中,如果再加上天灾,百姓就没法活了。

嗟来之食的意思和典故,必采纳

释义:嗟:不礼貌的招呼声,相当于现在的“喂”;指带有侮辱性的或不怀好意的施舍。故事:春秋战国时期,有一年,齐国发生了一次严重的饥荒,国内民穷粮缺。一大批穷人由于缺粮少食,而被活活地饿死,活着的人也饿得奄奄待毙。这时,有一位名叫黔敖的贵族奴隶主,想发点“善心”。

嗟来之食的意思:指带有侮辱性的施舍。寓言寓意:这个故事写了一个宁可饿死也不肯接受“嗟来之食”的有骨气的穷人,寓示人都是有骨气的,不能因为一点食物就对别人低声下气的。启示:人格尊严比生命还重要,要做一个有骨气,有尊严的人。

译文齐国发生了严重的灾荒。富人黔敖熬了粥摆在大路边,用来给路过饥饿的人吃。有个饥饿的人用袖子蒙着脸,拖着鞋子,昏昏沉沉地走来。

白话译文:说:“我就是因为不愿吃带有侮辱性的施舍,才落得这个地步!”黔敖追上前去向他道歉,他仍然不吃,最终饿死了。曾子听到这件事后说:“何必这样呢!黔敖无礼呼唤时,当然可以拒绝,但他道歉之后,则可以去吃。

田忌采纳了孙膑的策略,引兵直奔大梁。魏军闻讯急忙撤回围攻邯郸的部队,星夜回军援救大梁。走到桂陵,齐军以逸待劳迎击魏军。魏军大败,几乎全军覆没。大儒纵盗(大儒)有一天,大儒到赵都去,在湡水(古城池,今邢台沙河)一带碰见一伙盗贼。盗贼索要大儒的钱财,他便痛快地全给了他们。

嗟来之食的主要内容

春秋战国时期,有一年,齐国发生了一次严重的饥荒,一大批穷人由于缺粮少食,而被活活地饿死。有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。

嗟来之食的故事告诉我们:做人一定要靠自己,要做一个有骨气、有尊严的人。故事内容为:齐国发生了严重的饥荒,黔敖做好饭、汤等食物摆在大路边,等待把食物给饥饿的人来吃。一天,有一个饥肠辘辘的人用衣袖遮住脸,拖着鞋子,昏昏沉沉地走了过来。

战国时期,各诸侯国互相征战,老百姓不得太平,如果再加上天灾,老百姓就没法活了。这一年,齐国大旱,一连3个月没下雨,田地干裂,庄稼全死了,穷人吃完了树叶吃树皮,吃完了草苗吃草根,眼看着一个个都要被饿死了。可是富人家里的粮仓堆得满满的,他们照旧吃香的喝辣的。

嗟来之食全文内容:【原文】齐大饥。黔敖[1]为食于路,以待饿者而食之。良久,有饿者,蒙袂辑屦[2],贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:“微与!其嗟也可去,其谢也可食。

嗟来之食,汉语成语,出自《礼记·檀弓下》,意思是指带有侮辱性的施舍。成语出处 西汉·戴圣《礼记·檀弓下》齐大饥,黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦,贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:嗟!来食!扬其目而视之,曰:予唯不食嗟来之食,以至于斯也!从而谢焉,终不食而死。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的黔敖嗟来之食的故事和黔敖不食嗟来之食问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~