大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下言犹在耳的典故的问题,以及和言犹在耳是成语吗的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

言犹在耳的故事和含义简短

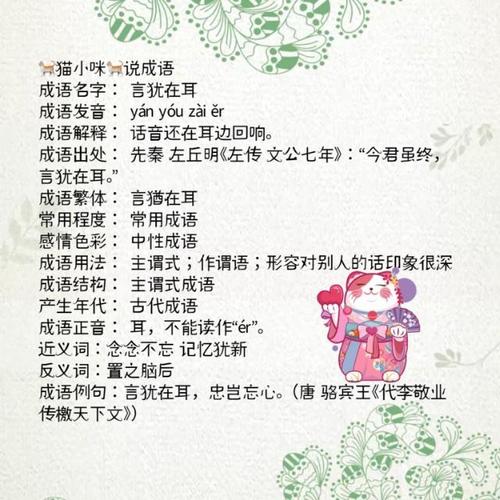

【成语】: 言犹在耳 【拼音】: yán yóu zài ěr 【解释】: 犹:还。说的话还在耳边。比喻说的话还清楚地记得。【成语故事】:公元前620年,晋国君襄公去世,决定将在秦国的晋公子雍迎接回国,准备继承国君位。

言犹在耳 【拼音】:yán yóu zài ěr 【解释】:犹:还。说的话还在耳边。比喻说的话还清楚地记得。【出处】:《左传·文公七年》:“今君虽终,言犹在耳。”【示例】:~,忠岂忘心。

【成语解释】说的话还在耳边。比喻说的话还记忆犹新 【语法用法】作谓语;形容对别人的话印象很深 【典故出处】春秋·鲁·左丘明《左传·文公七年》:“今君虽终,言犹在耳。”【应用举例】蔡东藩《五代史演义》第四回:“臣受命先王,~。

楷模犹存也指心无牵挂憾事,虽死犹同活着犹豫不决犹豫迟疑迟疑动摇拿不定主意言犹在耳话音还在耳边回响。

本文要介绍的三国成语,便是文中所提到的言犹在耳,意为说过的话还在耳边,比喻记忆犹新。这句成语的最早出处是《左传?文公七年》中的今君虽终,言犹在耳。自蜀汉章武三年(公元223年)之后,蜀汉帝国进入了诸葛亮时代。

犹在耳边的成语?

〖壹〗、言犹在耳 [yán yóu zài ěr] [释义] 犹:还。 说的话还在耳边。比喻说的话还清楚地记得。 [出处] 《左传·文公七年》:“今君虽终;言犹在耳。”Ⅵ 说过的话还在耳边徘徊,成语怎么说 言犹在耳 yányóuzàiěr [释义] 话音还在耳边回响。

〖贰〗、犹在第二位的成语解释。言犹在耳:说的话还在耳边。比喻说的话还清楚地记得。过犹不及:事情做得过头,做得不够一样,都是不合适。犹字在第三位的成语解释。视死犹归:把死看得像回家一样平常。形容不怕牺牲生命。千里犹面:比喻传达事情清楚确实。困兽犹斗:被围困的野兽还要作最后挣扎。

〖叁〗、带“犹”字的成语有哪些 风韵犹存[ fēng yùn yóu cún ]:形容中年妇女仍然保留着优美的风姿。虽死犹生[ suī sǐ yóu shēng ]:指人虽死,精神不灭,楷模犹存。也指心无牵挂、憾事,虽死犹同活着。

〖肆〗、“海誓山盟声犹在,物是人非情已空”意思为:当初曾立下的誓言还在耳边回荡,那一起立下誓言的人却已经不在身边,当年的满腔情意,如今都已经逝去不再了。海誓山盟是一个成语,读音是hǎi shì shān méng,也作“山盟海誓”。誓、盟:发誓,盟约。指着山、海发誓;订立盟约。

〖伍〗、音是指声音,容是指面容,因此,音容犹在可以理解为他的声音和面容好像还在一样。一般用在怀念故去的亲人、朋友。音容笑貌今犹在,永垂不朽古自存。音容笑貌,汉语成语,意思是谈笑时的容貌和神态,用以怀念故人的声音容貌和神情。出自《孟子·离娄上》。

言犹在耳的故事

〖壹〗、现在国君虽死,言犹在耳,而您都把这些忘了,不管了,想怎么着?赵宣子和诸大夫都怕穆赢,又怕她威逼,就改立了灵公为国君,发兵抵抗秦国护送公子雍的军队,并打败了秦军。

〖贰〗、【成语故事】春秋时期,晋襄公死后,太子夷皋年少,赵盾执掌国政,他想立襄公弟弟雍为国君,派人去秦国接他。太子夷皋的母亲缪赢知道后,日夜抱着夷皋在朝廷上痛哭,说襄公生前托孤言犹在耳,怎么能立即变卦呢。【典故】今君虽终,言犹在耳。《左传文公七年》【释义】犹:还。

〖叁〗、从这则成语故事可以看出,直到西晋建国后,无论是原蜀汉故地益州,还是原曹魏境内的梁州百姓都对诸葛亮非常缅怀。故此,《三国志》作者陈寿才首创了言犹在耳这句成语说出了这些地区民众对于诸葛亮的真实看法,也表达了对诸葛亮由衷的敬佩。

言犹在耳是什么意思?言犹在耳典故介绍

【解释】:犹:好像;形容别人的话说过不久,或者虽然说过很久,但是还记得很清楚。【出处】:《左传文公七年》:今君虽终,言犹在耳。【举例造句】:~,忠岂忘心。【成语典故】:公元前620年,晋国君襄公去世,决定将在秦国的.晋公子雍迎接回国,准备继承国君位。

言犹在耳 【拼音】:yán yóu zài ěr 【解释】:犹:还。说的话还在耳边。比喻说的话还清楚地记得。【出处】:《左传·文公七年》:“今君虽终,言犹在耳。”【示例】:~,忠岂忘心。

【成语解释】说的话还在耳边。比喻说的话还记忆犹新 【语法用法】作谓语;形容对别人的话印象很深 【典故出处】春秋·鲁·左丘明《左传·文公七年》:“今君虽终,言犹在耳。”【应用举例】蔡东藩《五代史演义》第四回:“臣受命先王,~。

【成语词条】言犹在耳【成语拼音】yán yóu zài ěr【常用程度】常用【成语结构】主谓式【感情色彩】中性词【产生年代】古代【成语解释】说的话还在耳边。

成语名字:言犹在耳 成语发音:yán yóu zài ěr 成语解释:话音还在耳边回响。成语出处:先秦 左丘明《左传 文公七年》:“今君虽终,言犹在耳。

骆宾王《讨武曌檄》为什么传扬千古?

《为李敬业讨武曌檄》笔力雄健,行文流畅,其名垂千古的文学价值向为学人所尊奉。或许其历数武氏罪状极具文献价值,在最终将武氏钉于历史的耻辱柱上功不可没。 如果将此文印证于其创作时代,又会从其文里文外,体味出它隐涵深刻的历史文化命题。其中尤以社会权力的形成与维系、知识分子与当权者的关系,最为令人警醒。

骆宾王和《讨武曌檄》唐中宗嗣圣元年(即武则天光宅元年,公元684年),柳州司马徐敬业以匡复唐室拥立庐陵王为号召,在扬州起兵讨伐武则天,骆宾王闻讯立即星夜赶往扬州,积极参与其事。徐敬业素知他的文才,就放手让他充分发挥作用。因此“敬业军中书檄,皆宾王之词也。

骆宾王的《讨武曌檄》就是在这种背景下诞生的。这次战事在历史上没有啥可圈可点之处,武则天大兵一发,徐敬业便溃不成军,可这篇檄文却名垂千古,与王勃《腾王阁序》并称为“骈文双壁”。

骆宾王的《讨武曌檄》为何比较著名 历史上最最著名的檄文应该是骆宾王的《讨武曌檄》。还有一篇,陈琳的檄文也是令曹孟德出了一头冷汗,竟然连偏头痛也治好了,可谓是既惊了圣驾又医好了病症。

因此武则天在面对文采飞扬,鼓动性很强的《讨武曌檄》的时候,便对其作者产生了兴趣,并对有如此才华的骆宾王不能为自己所用感到惋惜。其实,这里与其说是武则天对骆宾王产生了兴趣,倒不如说是对人才产生了兴趣。《讨武曌檄》全文:伪临朝武氏者,性非和顺,地实寒微。昔充太宗下陈,曾以更衣入侍。

成语典故50字50个

〖壹〗、成语故事50字 不自量力 自己不估量自己的能力。指过高地估计自己的实力。春秋时期,实力弱小的息国从郑国发动战争,结果被打败。原因是不正确分析敌我双方的力量,分不清敌人与朋友,不团结邻国,结果没过多久息国被楚国消灭 鸡犬不宁 形容骚扰得厉害,连鸡狗都不得安宁。

〖贰〗、有个名叫伍举的大臣对庄王说:“我有个谜请大王猜猜。”庄王说:“你说吧。”伍举说:“楚国有一只大鸟,身披五彩,可是一停三年,不飞也不叫,这是什么鸟?”楚庄王说:“这不是普通的鸟,这种鸟不飞则已,一飞将要冲天,不鸣则已,一鸣将要惊人。你去吧,我已经明白了。

〖叁〗、疑邻盗斧 从前有个乡下人,丢了一把斧子。他以为是邻居家的儿子偷去了,于是处处注意那人的一言一行,一举一动,越看越觉得那人像是盗斧的贼。后来,丢斧子的人找到了斧子,原来是前几天他上山砍柴时,一时疏忽失落在山谷里。

言犹在耳的典故的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于言犹在耳是成语吗、言犹在耳的典故的信息别忘了在本站进行查找哦。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~